東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)は12月8日、我々の宇宙が物質優勢の宇宙になるにあたって影響を与えたとされる「Qボール」が崩壊時に重力波を生じ、その重力波は欧州や日本で将来計画として検討されている重力波望遠鏡によって検出できる可能性があることを発表した。

同成果は、Kavli IPMUのグラハム・ホワイト特任研究員、同・アレクサンダー・クセンコ客員上級科学研究員(米・カリフォルニア大学ロサンゼルス校教授兼任)らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学専門誌「Physical Review Letters」に掲載された。

ビッグバン理論によると、宇宙の初期において物質と反物質は同じ量が作られたと考えられているが、実際には物質にあふれており、対消滅で消えていない。そのため、どこかのタイミングで物質の方が多く生成された結果、現在のの宇宙は物質優勢の宇宙になったと考えられている。

ただし、物質と反物質の量の非対称性は小さく、100億個の反物質の粒子に対して、物質が1つ余分に生成された程度と考えられている。この小さい非対称性は、現在の標準理論では説明できず、どのようにして物質と反物質の量に違いが生まれ、宇宙が物質優勢になったのかは謎であり、未発見の物理が存在していなければならないことが示されている。

この物質と反物質の非対称性が宇宙最初の1秒間のうち、どのタイミングで生じたのかは、宇宙初期の非常に急速な加速膨張であるインフレーションの直後とする考え方が、多くの研究者から支持を集めているという。この時に生まれた場の塊が宇宙の膨張とともに引き伸ばされ、ちょうどよい非対称性を生み出すように進化し、分裂していった可能性があるというものだ。「超対称性理論」に基づく「アフレック・ダイン機構」と呼ばれている。

しかし、このようなことが起きた状態のエネルギースケールは、人間が地球上で作り出せるエネルギーの数十億から数兆倍も高いものである。欧州原子核研究機構(CERN)の大型ハドロン衝突型加速器(LHC)を用いても、検証が困難である。

そうした中、研究チームが今回提唱したのが、アフレック・ダイン機構で生じるQボールとして知られる場の塊を手がかりとして、この理論的提唱を観測的に検証するという新しい手法だ。

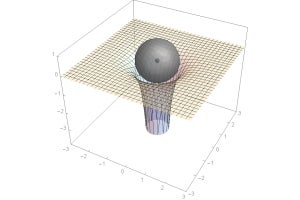

Qボールとは、ヒッグス粒子のようなボソン(ボーズ粒子)の一種と考えられている。ヒッグス粒子は、ヒッグス場が励起された時に存在するが、ヒッグス場は塊を作るといったほかのことも可能だ。もし、ヒッグス場に非常によく似た場があって、それが何らかの保存する電荷(通常の電荷とは異なる)を持っているとすると、1つの塊は1つの粒子のように電荷を持つ。電荷は消えてなくなることはないので、場は粒子となるか塊になるかを決める必要がある。もし、粒子になるよりも塊になった方がエネルギーが低くすむのであれば、場は塊となる。そして、塊の集まりが凝縮したものがQボールだという。

研究チームは、場の塊であるQボールが、しばらくの間存在し続けることができると考えているとする。Qボールは、宇宙が膨張するにつれて熱的背景放射(プラズマ)よりもゆっくりと薄まっていき、最終的には宇宙のエネルギーのほとんどをQボールが担うようになる。そしてその間、プラズマ密度のわずかなゆらぎは、Qボールが支配的になると大きくなる。そしてQボールが崩壊すると、その崩壊は非常に急激で速く起こるために、プラズマのゆらぎは激しい音波となり、時空間の波紋である重力波を引き起こすとする。

こうして発生した重力波は、欧州の「Einstein Telescope」や、日本の「DECIGO」など、将来の計画として検討されている重力波望遠鏡によって検出できる程度の強度と周波数になることが明らかにされた。

ホワイト特任研究員は今回の成果に対し、「私たちをはじめとする物質の世界が、なぜ存在しているのかというこの理論を裏付けるような、太古の時代の信号が近いうちに検出されることはほぼ間違いないでしょう」とコメントしている。