総合科学研究機構(CROSS) 中性子科学センター、東京理科大学(理科大)、高エネルギー加速器研究機構(KEK)、J-PARCセンターの4者は12月3日、次世代バッテリーの「ナトリウムイオン電池」の負極材料として注目されている「ハードカーボン」中において、これまで測定できていなかったナトリウムイオンの動き易さの指標である「自己拡散係数」の導出に成功したと発表した。

同成果は、CROSS 中性子科学センターの大石一城副主任研究員、同・杉山純サイエンスコーディネータ、理科大 理学部第一部応用化学科の五十嵐大輔大学院生、同・多々良涼一助教、同・駒場慎一教授、KEK 物質構造科学研究所の西村昇一郎特別助教、同・幸田章宏准教授らの研究チームによるもの。詳細は、米化学会が刊行する「ACS Physical Chemistry Au」に掲載された。

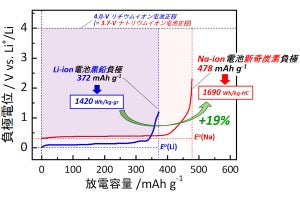

リチウムイオン電池の使用範囲が拡大する一方、リチウムは希少金属で、産出国も偏っているため、リチウムを用いない代替二次電池の実現に期待が寄せられるようになっている。その1つに資源量が多いNaを用いた「ナトリウムイオン電池」があり、各所で研究開発が進められている。

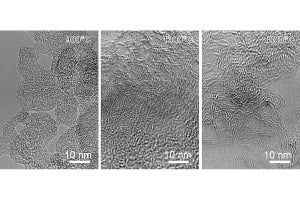

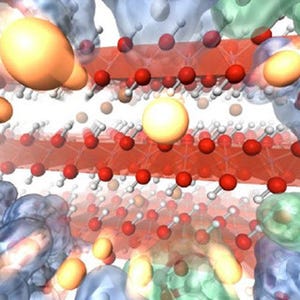

しかし、ナトリウムイオン電池の実用化までには、負極としてリチウムリオン電池で使われている黒鉛が使えない、という課題などがある。そのため負極材料としてハードカーボンが検討されているが、グラフェン層が複雑に積層・凝集し、微細空孔を多く含む構造を持つため、その中においてナトリウムイオンがどのような運動をするのかが、よくわかっていないという。

ナトリウムイオン電池の高性能化を実現するには、ハードカーボン中のナトリウムイオンの自己拡散係数を知る必要があるが、ハードカーボンの場合、広く普及している、電気化学を基礎とする従来の測定手法では、材料固有の自己拡散係数を決めることが不可能とされてきた。

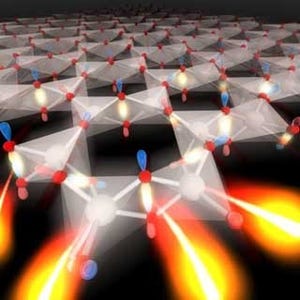

そこで研究チームは今回、ハードカーボン中のナトリウムイオンの運動を調べるため、素粒子のミューオンに注目することにしたという。ミューオンはニュートリノほどではないが、物質の透過率が高いことが特徴であり、近年では、その特徴を利用して、火山や地下の活断層、ピラミッドなどの人工物などの内部をレントゲンのように調べたり、海面の潮位の測定などにも用いられたりしている。

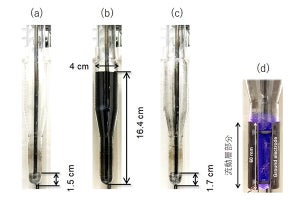

今回は、ミューオンの小さな磁石である特性を利用することで、同様に小さな磁石であるナトリウム核を運動させ、それに伴う微妙な磁場変化を捉えられる可能性を模索したという。J-PARCにて、さまざまな温度において「ミューオンスピン回転緩和法」(μSR)による実験を行ったところ、ハードカーボン中のナトリウムイオンの「自己拡散係数DJNa」の導出に成功したという。

解析の結果、自己拡散係数は27℃で、DJNa=2.5×10-11cm/sと見積もられた。この値は、黒鉛中におけるリチウムイオンの自己拡散係数の1/3~1/6程度しかなく、動きにくいことが判明したという。一方、拡散の障壁となるエネルギー(熱活性化エネルギー)は黒鉛中におけるリチウムの1/5~1/7となり、温度変化に強く低温まで利用できるという優れた点もわかったとする。

-

黒鉛(左)とハードカーボンの(右)構造。黒鉛は炭素原子が規則的に並んだグラフェンが層状に重なっている。ハードカーボンは、グラフェンがランダムに重なり合っている。黒鉛中にはナトリウムイオンは出入りできないが、ハードカーボンへはナトリウムイオンが出入りできる (出所:CROSS 中性子科学センター Webサイト)

また室温以上の高温では、グラフェン層間のみならず微細空孔中のナトリウムイオンの拡散も検出されたという。微細空孔中のナトリウムイオンが、より低温から拡散開始できるような構造をいかに実現するかが、今後、ハードカーボン系負極材料の性能を向上させるための鍵となると考えられると研究チームでは説明しており、これらの結果は、今後のナトリウムイオン電池の負極材料開発に対する指針となるとしているほか、ハードカーボンと組み合わせる正極材料や電解質の拡散係数を求めることにより、ナトリウムイオン電池全体の充放電性能におけるボトルネックを決定し、より高性能な電池の実現につなげたいとしている。