香川大学は11月30日、通常の有機太陽電池では0.7V程度の電圧しか発生しなかったものが、液晶性強誘電半導体にフラーレン誘導体を添加した混合物では、開放電圧を1.2Vにまで向上できることを確認したと発表した。

同成果は、香川大 創造工学部の舟橋正浩教授らの研究チームによるもの。詳細は、材料科学を題材とした学術誌「Materials Chemistry Frontiers」に掲載された。

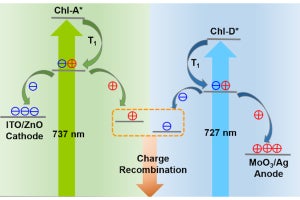

既存の太陽電池では、p-n接合やショットキー接合界面での局所的な内部電界を利用して光キャリアの生成・輸送を行っているため、開放電圧は半導体のバンドギャップや正負両電極の仕事関数の差に制限され、開放電圧(Voc)は最大でも0.7~0.8V程度となっている。

それに対して、「BiFeO3」などの強誘電性セラミックスにおいては、自発分極によってバルク全体に発生した電界を駆動力とするバルク光起電力効果が観測されており、バンドギャップを超える数Vの高電圧が発生することが報告されているが、電気抵抗が高く、かつ光吸収帯が紫外域に限定されるといったことから、エネルギー変換効率は0.1%に満たないほか、薄膜作成に真空プロセスが必要、室温では開放電圧が低下してしまうといった課題があったという。

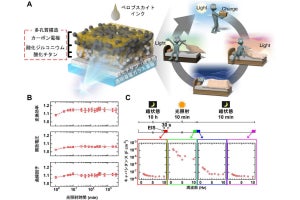

舟橋教授の研究室では、強誘電体の自発分極を利用した光起電力効果に着目し、半導体としての性質を持つ強誘電性液晶の研究開発を行っており、これまでの研究から、強誘電性液晶にπ電子共役系を組み込んだ「液晶性強誘電半導体」にて、強誘電相におけるバルク光起電力効果を見出している。これは、原理的にはバンドギャップを超える大きな起電力を発生させる可能性を示すものであるほか、正負極ともに同じITO電極を使用でき、ポーリング電界を反転させることで、電池の極性を反転させることもできるという。また、コーティングや印刷法によるデバイス作製も可能だとする。

そこで今回の研究では、双極子モーメントの大きなフルオロ基やカルボニル基を導入した液晶性強誘電半導体と、フラーレン誘導体の混合物に着目。得られた強誘電相では、液晶相中でフラーレン誘導体が微結晶を形成し、その液晶/フラーレン微結晶界面で効率的に光キャリアが生成されるため、近紫外-青色域での外部量子収率は70%を超えるという。

また、強誘電相での強い内部電界により、開放電圧は1.2Vに達することを確認したほか、強誘電相での高い誘電率が光キャリアの生成を促進している可能性や、強誘電相での内部電界が電極面でのホール・電子注入障壁を低減している可能性が示唆されたとしている。

なお、今回の研究成果は単なる論文誌への掲載のみならず、論文に関するイラストが同誌のOutside front coverに採用されたとするほか、論文の内容が、2件の国際会議の招待講演に選出されたとしている。