九州大学(九大)と沖縄科学技術大学院大学(OIST)は11月30日、レアメタルを必要としない有機材料を利用した蓄光発光材料の高性能化に成功したと発表した。

同成果は、九大学大学院 工学府の陣内和哉大学院生(研究当時)、九大 最先端有機光エレクトロニクス研究センター(OPERA)の安達千波矢センター長、OISTの嘉部量太准教授、同・Zesen Lin研究員らの共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の材料科学と工学を題材とした学際的な学術誌「Nature Materials」に掲載された。

蓄光材料の発光過程は、光吸収によって電子とホール(正孔)の電荷を生じる電荷分離過程、生成した電荷を蓄積する電荷蓄積過程、電子とホールが再結合し発光する電荷再結合発光過程からなるが、有機材料では、無機材料に比べて電荷分離が難しく、生成した電荷がすぐに再結合するため蓄光発光は困難だとされている。

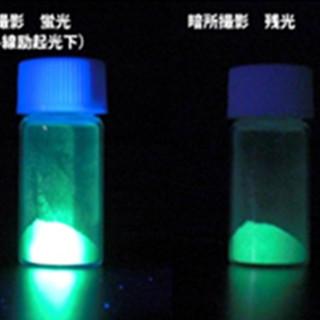

そうした中、研究チームは2017年に、電子供与性と電子受容性を有する2つの有機材料を混合し、その界面を利用することで電荷分離と電荷保持を可能にし、加熱融解したフィルムにおいて蓄光発光が得られること報告していた。しかし、蓄光発光の発光持続性能は市販の無機蓄光材料の100分の1程度に留まり、光を吸収できる波長も紫外光付近に限定されていたほか、電子とホールは不安定な状態で膜中に保持されているため、容易に酸素と反応して消光を生じるため、大気下での利用が困難という課題も抱えていたという。

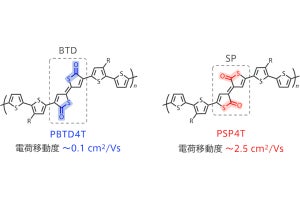

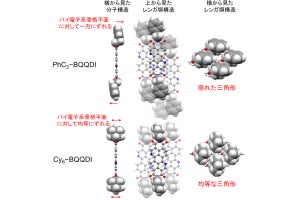

そこで今回の研究では、電荷分離過程において、比較的安定な電子とホールが形成されるように分子設計を見直したほか、有機薄膜内を反応性が高い電子が拡散するのではなく、比較的安定なホールが拡散するように設計。これらにより、酸素などとの反応を低減することに成功したほか、ホールトラップ材料を添加することで、ホールと電子の分離状態の安定化に成功したという。

また、開発された素子は、紫外光だけでなく可視光も吸収し、蓄光発光を示すことが確認されたほか、発光波長も分子の選択によって可視光から近赤外光まで取り出すことが可能なため、バイオイメージング用途への応用も期待されるとする。

-

(a)今回用いられた分子の構造。(b)電子拡散機構とホール拡散機構。ホール拡散機構により、不安定な電子(アクセプター分子のラジカルアニオン状態)と酸素の反応を低減。(c)ホールトラップ材料による電荷分離状態の安定化 (出所:OIST Webサイト)

なお、研究チームでは今回の成果を踏まえ、今後は電荷分離の効率を上げることで無機材料に匹敵する蓄光発光の実現が期待されるとしている。また、安定な電荷分離状態は、蓄光材料としての利用だけでなく、熱ルミネッセンスや光刺激発光など、これまで有機材料では実現が困難であった光機能材料としても利用が期待されるとした。