東北大学と東京大学は11月16日、成長初期における核形成過程を解析する手法を開発し、「遷移金属ダイカルコゲナイド」(TMD)の一種である「WS2」の結晶成長が、中間クラスターを経由する新たな核形成モデルによることを明らかにしたことを発表した。

同成果は、東北大大学院 工学研究科 電子工学専攻の加藤俊顕准教授、同・金子俊郎教授、東大大学院 工学系研究科の澁田靖准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

炭素からできているグラフェンなど、原子オーダーの厚みから構成される2次元原子シート材料が近年世界中で注目を集めている。そうした2次元原子シート材料のうち、半導体エレクトロニクス分野で注目を集めているのがモリブデンやタングステンなどの遷移金属と、硫黄などのカルコゲン原子から構成され、グラフェンにはない半導体特性を示すことが知られているTMDだという。

TMDを実用的なデバイスに活用するためには、高品質なTMDの合成技術の確立が必要だが、多くの課題が残されており、そのうちの1つがTMD原子シートの成長機構の詳細な解明だという。

特に、結晶成長の最初に形成される「結晶核」を制御することは、結晶構造全体を制御するために重要とされるが、TMDの結晶核形成過程を定量的に計測する手法が確立されていないため、核形成機構に関してはまったく分かっていなかったという。

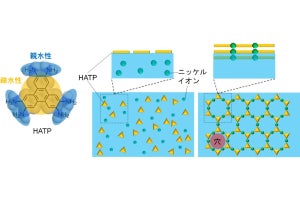

そこで研究チームは今回、近年開発された「その場観測CVD法」を用いて、TMDの一種であるWS2の基板上における成長過程初期の様子を光学的に撮影。そうして得られた結晶成長画像を自動解析する機構を新たに開発することで、肉眼では判別が困難な初期の結晶核形成過程を詳細かつ定量的に計測することに成功したという。

-

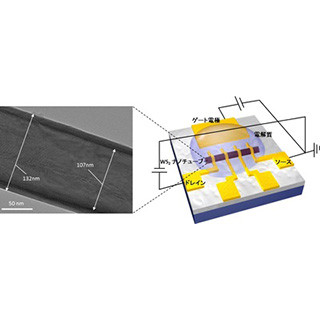

今回の手法で合成された単層単結晶WS2の各種画像。(a・b)光学画像。(c)蛍光強度マッピング画像。(d)透過型電子顕微鏡画像。(e・f)走査型透過型電子顕微鏡画像。(g)電子線回折像 (出所:共同プレスリリースPDF)

具体的には、TMDの核形成が、非古典的核形成モデルによることが実証されたとするほか、今回の研究では、成長基板のみの温度を独立に制御可能な機構を採用することで、TMD核形成までにかかる時間(インキュベーション時間)が、基板温度(液体前駆体温度とほぼ同義)に依存して非線形な振る舞いをすることも判明。この現象を液体前駆体の熱活性に伴う拡散能力と、液相と固相の温度差に由来する結晶成長駆動力のバランスで決定することを熱力学的に解明したともしている。

-

その場観測CVDで観測されたオリジナル画像(a)と自動画像解析(b)により、結晶輪郭がハイライトされた画像の成長時間発展の様子。(c)自動画像解析により抽出された単層WS2結晶面積の時間発展プロファイル。(d)画像解析結果に基づく、単層WS2の初期核発生機構概略図。(i)液体前駆体が基板上を拡散、(ii)液体前駆体がクラスターを形成、(iii)前駆体クラスター内部から単層WS2の核が発生、(iv)前駆体クラスター内部でWS2成長が継続、(v)前駆体クラスターがすべて消費され単層WS2が成長 (出所:共同プレスリリースPDF)

さらに、実験的に得られた光学画像をシミュレーションに取り入れるデータ同化手法を活用することで、計算機シミュレーションの合成パラメータを定量的に議論が可能な定量的フェーズフィールドシミュレーションで再現することに成功したとのことで、これにより、実験結果を再現できた今回の計算結果をフィードバックすることで、詳細な結晶成長物理パラメータの制御が可能となることが期待できるとする。

-

(a)実験データ、データ同化、および定量的フェーズフィールド(Q-PFS)の関係図。(b)その場観測CVDにより得られた単層WS2の結晶成長の様子(上段)とその場観測とQ-PFSとのデータ同化により再現した結晶成長の様子(下段) (出所:共同プレスリリースPDF)

今回の成果について研究チームでは、今後の巨大単結晶TMDの合成や、二層TMDにおける積層方位制御など、TMD結晶の高品質化につながるものであり、次世代高性能フレキシブル透明デバイスの実現に寄与することが期待されるとしている。