欧州南天天文台(ESO)は11月4日、アルマ望遠鏡を用いて、124億年前の初期宇宙の銀河においてフッ素を検出したことを発表した。

同成果は、英・ハートフォードシャー大学のマキシミリアン・フランコ氏、同・小林千晶氏、ESOフェローであるチェンタオ・ヤン氏らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の天文学を扱った学術誌「Nature Astronomy」に掲載された。

水素やヘリウムなど、ビッグバンから38万年後の宇宙の晴れ上がりの段階から存在した軽い元素を除き、フッ素は鉄までのそのほか多くの元素と同様に、大質量星の核融合によって誕生したとされる。しかし、フッ素が核融合などのどのような反応から作られたのか、宇宙のどんな天体がその役割を果たしているのかについては、正確なところはわかっていないという。

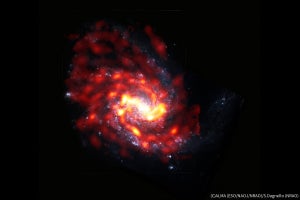

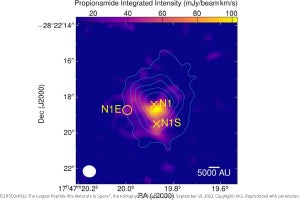

フランコ氏が率いる国際共同研究チームが、アルマ望遠鏡を用いて124億年前の時代の初期宇宙の銀河として知られる「NGP-190387」を観測したところ、銀河に含まれる大きなガス雲の中から、フッ化水素(HF)が放つ電波を検出したという。

大質量星の核融合によって生成された元素は、超新星爆発によって放出されるが、NGP-190387が宇宙の年齢が現在のおよそ10%ほどであったころのものであることを考え合わせると、今回の検出は、フッ素を生成した星の寿命が短かったことを意味しているとする。

研究チームによれば、寿命がわずか数百万年という超大質量星が年老いた状態にある「ウォルフ・ライエ星」と呼ばれるタイプの星が、フッ素の生成場所として最も可能性が高いと考えられるとしており、今回発見されたフッ化水素の量を説明するには、ウォルフ・ライエ星がなければならないとしている。

このウォルフ・ライエ星以外でフッ素が生成・放出されるシナリオとしては、これまで、太陽の数倍の質量を持つ巨大な年老いた星である「漸近巨星分枝星」の脈動などが挙げられてきた。しかし今回の観測で、NGP-190387はわずか数千万年から数億年の時間で、現在の天の川銀河の星々と同じレベルのフッ素量になっていることが判明。漸近巨星分枝星の脈動などによるこれまでのシナリオでは数十億年の時間を要するものもあり、それらの説では今回の観測結果を完全には説明できないという。今回の測定により、20年にわたって研究されてきたフッ素の起源に対してまったく新しい制約が加わったとしている。

これまでに、超巨大ブラックホールがエネルギー源となって大変明るく輝く遠方のクエーサーでフッ素が発見されたことがあるが、NGP-190387におけるフッ素の発見は、天の川銀河とその周辺の銀河以外でフッ素が検出された稀有な例となるという。

-

ウォルフ・ライエ星の想像図。太陽の30倍以上の質量を持つ巨大な星が晩年を迎えた姿で、星表面からは非常に激しくガスが放出されており、高温な星の内部がむき出しになって青く輝いているのが特徴だ (C)ESO/L. Calçada (出所:国立天文台アルマ望遠鏡プロジェクトWebサイト)

なお、打ち上げまで約1か月に迫ったNASAのジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡など、赤外線望遠鏡を用いて観測すれば、NGP-190387に含まれる星の光を観測することが可能であることから、そうした次世代技術による観測が進めば、この銀河の星の含有量に関する重要な情報を得ることもできるだろうと研究チームではコメントしている。