茨城大学、工学院大学、東北大学、国立天文台(NAOJ)の4者は、NAOJの天文学専用スーパーコンピュータ「アテルイII」を用いた数値流体シミュレーションにより、原始惑星系円盤にて観測される塵(ちり)のリング状構造が惑星形成の歴史を示している可能性があることを明らかにしたと発表した。

同成果は、茨城大の金川和弘研究員、工学院大 教育推進機構の武藤恭之准教授、東北大学 大学院理学研究科 天文学専攻の田中秀和教授らの研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。

多くの星は、生まれるときにその周辺にできる塵やガスが集まってできた「原始惑星系円盤」の中で作られたと考えられている。そうした原始惑星系円盤にはリング状の構造が多数存在していることが近年の研究からわかってきたという。

このようなリング構造は、理論的に複数の成因が考えられているが、その1つに惑星の存在があるという。原始惑星系円盤内に惑星が形成されると、その惑星が周辺のガスや塵と重力で相互作用するようになり、惑星の通り道に沿って円盤のガスや塵の密度が下がることが、数値シミュレーションによって確かめられており、その惑星の通り道に沿った密度の薄い領域(ギャップ/隙間)は、惑星の形成を示す重要な痕跡と考えられており、それらの構造の位置・幅・深さなどが惑星形成にどう関係しているかについて、世界中で研究が進められている。

そうした観測に用いられているアルマ望遠鏡では、主に円盤ガスに含まれる微量の塵(ダスト)による熱放射が観測されるが、研究から、そうしたダストは、ギャップ構造のすぐ外側にリング状に集まることが理論的に知られるようになっており、そのすぐそばに惑星がある可能性が示唆されるようになってきたほか、理論的な研究から、惑星が作る円盤ガスのギャップ構造には円盤内におけるガスの乱流の強さが重要であると考えられるようになっており、アルマ望遠鏡による観測的研究と併せ、円盤の乱流は弱く、原始惑星系円盤には静かな流れが生じていることがわかりつつあるという。

しかし、このような弱い乱流の円盤の中で惑星が形成されたときにどのようなことが起こるのか、ダストのリングと惑星の関係がどのようになるのかについては、まだ理論的にはよくわかっていなかったことから、研究チームは今回、高解像度数値シミュレーションによって、乱流の弱い原始惑星系円盤での惑星とダストのリングの関係を調べることにしたという。

その結果、原始惑星系円盤では以下の3点が起きることがわかったという。

- 最初に、惑星は形成された場所にダストのリングを作る

- その後、「惑星移動」が生じることで、惑星の軌道半径が100万年程度の時間をかけてだんだん小さくなっていく

- 中心星付近に移動してきた惑星は、その場でもう1つのダストのリングを作る

また、惑星移動の過程で惑星が最初にできた場所からいなくなった後、惑星形成過程で形成されたダストのリング構造は、乱流が強い場合、形成された場所に作られたリングは惑星がいなくなった後、すぐに乱流によってかき乱されて消えてしまうが、乱流が弱い場合には、惑星移動の過程で惑星がいなくなった後も、ダストのリング構造は乱流にかき消されることなく、長期間存在することができるということがわかったという。この場合、惑星形成段階でできたリングは惑星に置き去りにされることになる。

さらに中心星付近に惑星が移動する段階では、始めにできたリングと後からできたリングが共存するということも確認されたという。

-

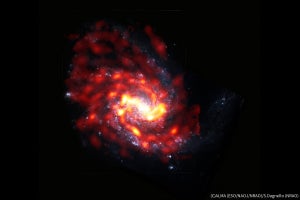

(左)アルマ望遠鏡で観測された原始惑星系円盤「AS 209」の円盤ギャップ構造。(右)シミュレーションで得られた惑星によって作られたギャップ構造。円盤中央の灰色領域はシミュレーションの計算領域外に対応する (C)金川和弘、ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) (出所:国立天文台プレスリリースPDF)

このほか、時間進化に応じて観測可能なダストの分布は、以下の3段階を追って変化していくことも確かめられたという。

- 初期の外側のリングができる段階

- 惑星が移動しながら作るリングと、取り残された外側のリングが共存している段階

- 外側のリングが乱流によってなくなり、内側に移動した惑星のリングのみが残る段階

研究チームによると、アルマ望遠鏡でリングが見つかっている円盤の多くは、この3段階のいずれかに対応すると考えられる構造を持っており、このことは「興味深いこと」であるとしている。

-

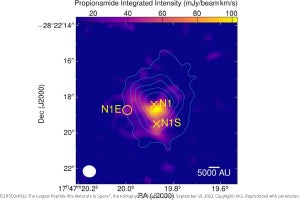

(左)アルマ望遠鏡で観測された原始惑星系円盤「HD169142」の円盤ギャップ構造。(右)シミュレーションで得られた惑星によって作られたギャップ構造。円盤中央の灰色領域は、AS 209と同様にシミュレーションの計算領域外に対応 (C)金川和弘、ALMA(ESO/NAOJ/NRAO) (出所:国立天文台プレスリリースPDF)

また、惑星は原始惑星系円盤の外側から内側へのダイナミックな移動を経て形成されるという、惑星形成の新しい描像を研究チームでは提唱しており、今後のTMTやngVLAといった次世代大型望遠鏡によって、より中心の星に近い円盤構造を詳しく調べることで、内側に落下した惑星を検出することができれば、今回の研究の提唱する新説の強力な裏付けになると考えられるともしている。