理化学研究所(理研)は11月10日、マウス小脳全体が時々刻々と変化する感覚入力をリアルタイムで表現している様子を可視化できる技術を開発したことを発表した。

同成果は、理研 光量子工学研究センター生命光学技術研究チームの道川貴章 研究員(同センターアト秒科学研究チーム研究員、脳神経科学研究センター細胞機能探索技術研究チーム研究員)、同 宮脇敦史チームリーダー(脳神経科学研究センター細胞機能探索技術研究チームチームリーダー、日本医療研究開発機構「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト」プロジェクトリーダー)、理研 光量子工学研究センター 画像情報処理研究チームの横田秀夫チームリーダー、理研 脳神経科学研究センター 行動遺伝学技術研究チームの糸原重美チームリーダー(研究当時)、同 吉田崇将 研究員(研究当時)、同 黒木暁 研究員(研究当時)、東京都医学総合研究所 運動・感覚システム研究分野の筧慎治 プロジェクトリーダー(研究当時)、同 石川亨宏 主席研究員、東京農工大学 大学院工学研究院の清水昭伸 教授、同 斉藤篤 助教(研究当時)、同 君塚涼 大学院生(研究当時)らの共同研究グループによるもの。詳細は11月9日(米国時間)付で科学雑誌「Cell Reports」に掲載された。

小脳は脳全体の10%ほどの大きさながら、その中にあるニューロンの数は大脳の約160億個に対し、約690億個と圧倒的に多いことが知られているほか、運動制御や知覚に関与していることが知られている。しかし、脳のさまざまな領野がそれぞれ異なる機能を担うと考える「機能局在論」と、全体が協調して複数の機能を担うと考える「全体論」という議論があり、小脳がどちらに従うのかについても議論されてきたという。

小脳の神経回路は、脊髄からくる入力と、大脳からくる入力の2つがあり、それを苔状線維が運び、小脳核のニューロンに出力され、そのまま小脳核から出力されるのが基本で、その上に分岐した入力が小脳皮質に到達し、巨大な樹状突起を持つプルキンエ細胞が抑制性の入力を小脳核に送る出力役を担っていることが分かっている。

また小脳の入力経路としては、脳幹にある下オリーブ核に脊髄ならびに大脳皮質で計算された結果が入力され、登上線維を介して直接プルキンエ細胞に送られるという経路も知られており、苔状線維からプルキンエ細胞に入るものは「単純スパイク」と呼ばれる発火パターンと、下オリーブ核から登上線維を介するものは「複雑スパイク」と呼ばれる発火パターンに分けられ、これを調べることで、どちらから入力があったかを知ることができる。

今回、研究グループは、市販の35mmカメラレンズなどを組み合わせることで、高視野角のマクロ顕微鏡を開発。画像解析技術などと組み合わせることで、登上線維から複雑スパイクに至る経路を広域に可視化することに成功したという。

実際に、同手法を蛍光カルシウムセンサタンパク質「yellow cameleon(YC)」をすべての小脳プルキンエ細胞に発現する遺伝子組換えマウスに適用し、小脳皮質の背側全域を同時に計測可能な実験システムを構築。背側表面から観察可能な2 個以上のすべてのプルキンエ細胞の複雑スパイクの発火を同時に測定したところ、個々のプルキンエ細胞は独立に活動しているのではなく、近くのプルキンエ細胞が同期して発火していることが判明。このの同期して発火するプルキンエ細胞クラスタを「セグメント」と命名したという。

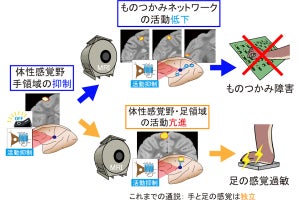

また、身体部位と小脳皮質の関係を調べるために、麻酔下および覚醒条件でマウスの四肢の筋肉に微弱な電気刺激を加え、小脳皮質での複雑スパイク応答を観察したところ、従来の機能局在仮説とは異なり、観察した小脳皮質のほぼ全域で応答が見られることが判明したという。

この結果は、研究グループとしても予想外の結果であったとのことで、本当にこの観測結果が感覚情報を運んでいるかどうかを確かめるために、複雑スパイクの応答の解読に挑戦。ベイズ推定を用いて計算したところ、複数のセグメントの応答から、各試行において電気刺激を与えたタイミングおよび刺激された筋肉を正確に読み取れることが判明。この結果について研究グループでは、小脳皮質というものは、例えばそれぞれの手に特化したプルキンエ細胞が居て、小脳の局所で応答が見られるような体部位再現地図のようなやり方ではなく、小脳全体がそれぞれのやり方で応答して、その組み合わせて、自分の身体がどのような状況なのかをリアルタイムでモニタしている、という従来の考え方とは異なる分散型の集団符号化を行っているということを示すものであると説明している。

また、これらの成果は、小脳の各セグメントは、感覚入力の条件付き確率を表しており、時々刻々と変化する感覚入力は、複数の小脳セグメントの複雑スパイク発火の組み合わせにより表現されている(セグメント単位の分散型集団符号化)ことを示すものであり、この新たな理解により、小脳が運動や知覚に対してどのように働いているかに迫っていけることが期待されるとしており、それにより小脳の疾患による運動や知覚障害の治療・リハビリテーションに役立つほか、将来のブレイン・マシン・インタフェースの開発や脳型コンピュータの開発にもつながることが期待されるとしている。

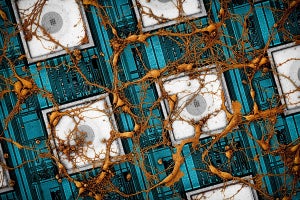

小脳の大規模可視化の様子