国立天文台は10月26日(ハワイ現地時間)、すばる望遠鏡などを用いた観測によって、宇宙背景放射を観測する天文衛星「プランク」が発見した明るいサブミリ波源「PHzG237.01+42.50」が、約100億年前の宇宙にある、塵に覆われた「原始銀河団」であることを突き止めたと発表した。

同成果は、国立天文台 ハワイ観測所の小山佑世助教を中心とする、東北大学、伊・国立天体物理学研究所、仏・パリ=サクレー大学、米・アリゾナ大学などの研究者で構成される国際共同研究チームによるもの。詳細は、2本の論文にまとめられ、1本は「英国王立天文学会誌」に、もう1本は「Astronomy&Astrophysics」に掲載された。

遠方宇宙に見つかる銀河団である「原始銀河団」は、初期宇宙において銀河が群れて集まりつつある現場として知られている。近年、その研究が盛んに行われているが、その多くは可視光での探査をもとに、銀河の集団を探すものであり、大量の塵に覆われた天体を見落としてしまっている可能性があったという。

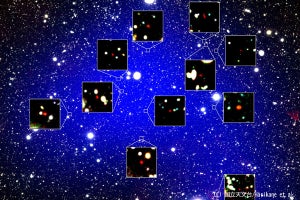

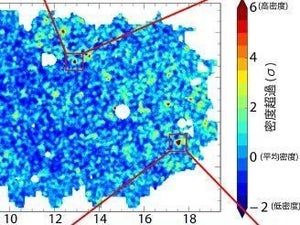

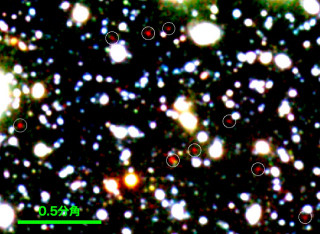

そこで今回の研究では、原始銀河団探査に向けた新たなアプローチとして、若い星の光で暖められた塵の熱放射によって、遠赤外線からサブミリ波で明るく輝く可能性を考察し、プランクによって得られた全天のサブミリ波マップを調査。遠方宇宙に由来すると思われる明るいサブミリ波源が選定され、その1つ「PHzG237.01+42.50」領域(G237領域)に対して、すばる望遠鏡などを用いた追観測を実施したという。

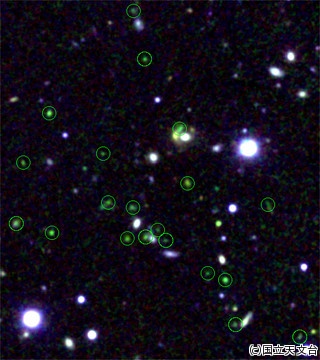

すばる望遠鏡による観測の結果、約100億年前の宇宙に群れ集まる星形成銀河38天体が同定されたほか、米・アリゾナ州の大型双眼望遠鏡(LBT)を用いた分光観測などによって31個の銀河が同定され、原始銀河団の存在が示されることとなったという。これらの原始銀河団は、さらに100億年ほどの時間をかけて、おとめ座銀河団のような大きな銀河団に成長することが予想されると研究チームでは説明している。

なお、プランク衛星が検出した明るいサブミリ波源が原始銀河団として確認されたのは、今回が初めてのことだという。

研究チームによると、今回同定された銀河の星形成率をすべて積算すると、この原始銀河団全体で1年あたり太陽1000~2000個が生まれる程度と推定されるとのことで、この星形成率は、天の川銀河の1000倍程度で、非常に大きいものであることは間違いないという。ただし、プランク衛星のサブミリ波データからは、今回得られた値の5~10倍の星形成率が見積もられていたことから、この原始銀河団で起きている星形成活動の大半が、塵で隠されている可能性があり、今回の研究は、そうした塵に覆われた原始銀河団が初期宇宙に無数に存在している可能性を示し、銀河団の進化史解明に向けた一歩となるという。

-

PHzG237.01+42.50領域におけるHα輝線銀河の分布(黄色印)。(左)ハーシェル宇宙望遠鏡の遠赤外線(350μm)が赤、スピッツァー宇宙望遠鏡の近赤外線(3.6μm)が緑、XMM-Newton衛星のX線が青で表現された3色合成図。黄色の長方形は、すばる望遠鏡MOIRCSの観測視野(4分角×7分角)の範囲。水色の丸印は分光観測で原始銀河団に付随することが確認された天体が示されている。(右)原始銀河団の中心付近の拡大図で、VISTA望遠鏡によって撮られたJバンド、Kバンドの画像と、Hα輝線に対応するすばる望遠鏡MOIRCSのNB2071フィルターで得られた画像を使って3色合成されている (C)ESA/Herschel and XMM-Newton; NASA/Spitzer; NAOJ/Subaru Telescope; Large Binocular Telescope; ESO/VISTA; Polletta et al. 2021; Koyama et al. 2021 (出所:すばる望遠鏡Webサイト)