大阪大学(阪大)は10月20日、マウスを用いた実験から、授乳時の母親のストレスが仔の脳内でストレスホルモンの活性に影響することを明らかにしたと発表した。

同成果は、阪大大学院 医学系研究科の土井美幸大学院生(研究当時)、同・大学院 連合小児発達学研究科の岡雄一郎講師(同・大学院 医学系研究科 神経機能形態学兼任)、同・佐藤真教授(同・大学院 医学系研究科 神経機能形態学兼任)らの研究チームによるもの。詳細は、神経を題材とした学術誌「Journal of Neurochemistry」にオンライン掲載された。

近年、幼少期におけるストレス負荷が脳の形態や機能にさまざまな影響を及ぼすことが報告されるようになってきたが、発達段階の脳内におけるストレスホルモンの活性制御に関わる遺伝子に関して、その発現動態の詳細はよくわかっていなかったという。

今回の研究では、ストレスホルモン活性化酵素「11β-HSD」が、ストレス負荷によって血中濃度が上昇する副腎皮質ホルモンの「CORT(ヒトではコルチゾール)」の局所における濃度制御を担っていることに注目。11β-HSDの中でも、生理活性の弱い不活性型である11-デヒドロコルチコステロンを、生理活性の強い活性型であるCORTに変換する11β-HSD1の遺伝子であるHsd11b1の、正常な発達過程およびストレス負荷時の大脳皮質における発現動態について解析し、ストレス負荷によって血中濃度が上昇したCORTが発達段階の脳にもたらす遺伝子レベルの影響の調査を行ったという。

その結果、授乳中の母親へのCORT投与により その仔マウスの血中CORT濃度が上昇することが確認されたほか、大脳皮質の3領域(一次運動野、一次体性感覚野、一次視覚野)でHsd11b1陽性細胞の数を計測したところ、それら3領域すべて、CORT投与群ではHsd11b1陽性細胞数が有意に減少していることが明らかとなったという。

-

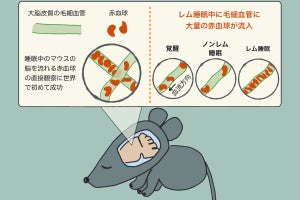

Hsd11b1陽性細胞の分布領域は、発達段階において一過性に拡大していることが判明した。画像の点線枠内は、各発達段階でのマウスの大脳皮質における、Hsd11b1陽性細胞の分布領域が示されている。生後0日では一次体性感覚野のみに発現が見られ、その後に一次運動野および一次視覚野にも発現が見られるようになった。最終的に、陽性細胞は一次体性感覚野のみで観察されるようになった (出所:阪大Webサイト)

-

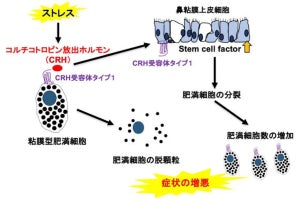

幼少期における母親経由のCORT投与により、仔マウスの血中CORT濃度は上昇し、Hsd11b1陽性細胞数が減少することが確認された。(A)生後1日目から11日目まで授乳中の母親経由でCORTの投与が行われ、生後11日目の仔マウスの血中のCORT濃度が測定されたところ、投与群ではその値が上昇していた。(B)投与11日目の大脳皮質が観察されたところ、一次運動野、一次体性感覚野、一次視覚野のHsd11b1陽性細胞数はコントロール群と比較して減少していることがわかった (出所:阪大Webサイト)

今回の研究から、授乳中の母親のストレスは仔マウスの血中ストレスホルモンを上昇させ、さらには大脳皮質における、ストレスホルモンの活性化酵素の遺伝子発現に影響を及ぼすことが明らかとなったことから研究チームでは、今後、幼少期のストレスがもたらす、発達段階の脳に対する影響の根本的な理解につながることが期待されるとしているほか、母親の育児ストレスを社会問題としてとらえ、その改善に向けた育児環境の改善・支援について再考するきっかけとなるのではないかと考えられるともしている。