物質・材料研究機構(NIMS)は10月11日、固体中のイオンの移動とイオン間の相互作用を利用して動作する「人工視覚イオニクス素子」を開発し、ヒトの目のように輪郭線を強調した画像を、ソフトウェアによる高度なプログラミング処理や専用処理モジュールなどを使わず、素子の特性だけで得ることに成功したと発表した。

同成果は、NIMS 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 ナノイオニクスデバイスグループの鶴岡徹主席研究員、万相ポスドク研究員(2021年6月まで)、寺部一弥グループリーダーらの研究チームによるもの。詳細は、米化学会が刊行するナノサイエンスとナノテクノロジーに関する学術誌「Nano Letters」に掲載された。

近年、人工知能(AI)システムの開発において、人間の知覚原理に基づく各種センサやアナログ情報処理システムの研究が注目を集めている一方で、従来のAI研究では、ソフトウェアを用いた高度なプログラミング処理や、演算回路やメモリを備えた専用の処理モジュールなどの複雑な回路を用いるため、大きなシステムサイズや消費電力を必要とするという課題があった。

今回、研究チームは、そうした課題を解決することを目的に、固体電解質膜(リチウム酸窒化物)上に混合伝導体(コバルト酸リチウム)のチャネルを配列した人工視覚イオニクス素子を開発することにしたという。

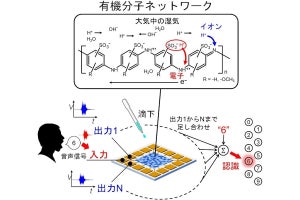

同素子は人間の網膜の神経細胞を模している点が特徴で、光受容体からの電気信号に相当する入力のパルス電圧によって、水平細胞に相当する固体電解質中のイオンがチャネル間を移動し、双極細胞の応答に相当する出力のチャネル電流が変化するという仕組みとなっている。

-

(a)網膜の光受容体、水平細胞、双曲細胞と光が中央に入ってきたときに形成されるオン中心オフ周辺型の受容野。(b)リチウムイオンの移動とイオン間の相互作用を利用して動作する人工視覚イオニクス素子の概略図。電圧パルスを印加する入力側の白金電極が光受容体からの電気信号に、出力側の白金電極のチャネル電流が双極細胞の応答に相当する。リチウム酸窒化物を介したチャネル間のリチウムイオンの移動が水平細胞の働きに対応する (出所:NIMSプレスリリースPDF)

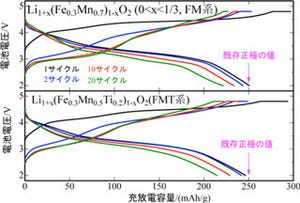

この特性を利用して画像信号を入力したところ、明暗の度合いが異なる境界(エッジ部分)が強調された出力画像が得られ、人間の視覚が色や形の境界線を強調して感じ取る機能(側抑制)を素子の特性だけで再現することに成功したという。

-

(a)8チャネルを並列させた人工視覚イオニクス素子の概略図。(b)チャネル1から4に0.5V、チャネル5から8に1Vのパルス電圧を印加したときのチャネル電流の変化。50パルス印加後は入力パターンのエッジ部分(チャネル4と5の間)でチャネル電流対比が大きくなる。(c)(b)の対比増大は、明度の境界付近が強調されて見える錯視のマッハバンド効果をよく再現する (出所:NIMSプレスリリースPDF)

これは、明暗の錯視を模倣できることを示すものだと研究チームでは説明する。また、人間の目には、明暗のほかにも傾き、大きさ、色、動きなどさまざまな錯視があり、物体の識別において重要な役割を果たしていると考えられているが、開発された人工視覚イオニクス素子は、チャネル間の側抑制により、それらの錯視も模倣できる可能性があるともしており、今後、素子の集積化や受光回路などとの統合を進めることで、より人間の網膜に近い機能を持った視覚センシングシステムの開発を目指すとしている。

-

人工視覚イオニクス素子の画像処理能力を検証するために、画像のエッジ検出シミュレーションが行われた。(左)サンプルとされた信州の松本城。(中央)2次元アレイの人工視覚イオニクス素子の計算モデル図。(右)左の入力画像の階調に応じたパルス電圧を2次元アレイに入力し、チャネル電流から出力画像を再構成し、エッジ強調を確認するために2値化処理されたもの(画素数は840×840) (出所:NIMSプレスリリースPDF)

なお、研究チームによると、イオニクス素子は視覚だけでなく聴覚、触覚、嗅覚などのさまざまなセンシングシステムへの応用が可能であると考えられるともしており、これらのシステムを組み合わせることで、より人間の脳に近い情報処理を可能にするハードウェア型AIシステムの開発へと進展させることが期待されるとしている。