山梨大学は10月7日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が国内で流行し始めた2020年3月から同年11月までの9か月間に、乳幼児の突然死もある川崎病の発症数が、例年と比較して山梨県内において有意に減少していたこと、ならびに手足口病やRSウイルス感染症、インフルエンザ、急性胃腸炎、マイコプラズマ感染症、溶連菌感染症、ヘルパンギーナなど、小児で見られる代表的な感染症についても同様に罹患者数の減少が認められたことが発表された。

同成果は、山梨大 小児科学講座の戸田孝子学部内講師、山梨大 小児科/山梨県立中央病院 総合周産期母子医療センターの勝又庸行研修登録医、山梨大 小児科/山梨県立中央病院 小児科の原間大輔医学研究員、犬飼岳史(山梨大学小児科教授)らの研究チームによるもの。詳細は、日本疫学会の英文学術誌「Journal of Epidemiology」に掲載された。

川崎病は、主に乳幼児期に発症する、現在も原因がわかっていない全身性の炎症性疾患で、一部の症例では、合併症として心臓の冠動脈に瘤(こぶ)ができ、長期的には心筋梗塞の原因となり得ることが知られており、発症した乳幼児が突然死に至ることもある。

また、その患者数は、欧米と比較して、アジア圏、特に日本で多いことが特徴とされている。川崎病の直接的な原因は今もって不明だが、幼少期に発症頻度が高いこと、地域や季節によって発症頻度が変動することなどの特徴から、何らかの感染症への罹患が川崎病の発症を誘発する背景になっていると推定されてきたという。

2020年の春以降に本格的に日本国内で流行が始まった新型コロナへの対策として、三密を避ける生活様式や、マスクの装着、手洗い・手指消毒があらゆる場所で徹底されるなど、社会を取り巻く生活環境が大きく変容。その結果、新型コロナ以外の飛沫や接触感染によって拡大するさまざまな感染症も抑え込むこととなり、2020年春以降、インフルエンザやRSウイルス感染症、手足口病などの小児の代表的な感染症の大規模な流行が起きていない状況となっている。

一方で、新型コロナを発症した小児の中には、感染が判明した数日後に川崎病とよく似た症状が出現することが、欧米を中心として多数報告されるようになっているというが、新型コロナの蔓延が欧米よりも低く抑えられている日本では、そうした新型コロナの罹患に伴った川崎病もしくは川崎病に類似する炎症性疾患の発症の確認は極めて限られる状況にあるという。

そこで研究チームは今回、新型コロナに対するさまざまな感染予防策の徹底によって、日本国内では種々の小児の感染症の流行が抑制され、それによって川崎病の発症が例年よりも減少しているのではないかと仮説を立てて、山梨県内で疫学的な調査を実施。山梨県は、小児に対する入院機能を有する全病院で山梨川崎病研究チームを構成しており、山梨県内で診断を受けたすべての川崎病症例の病状を把握している。

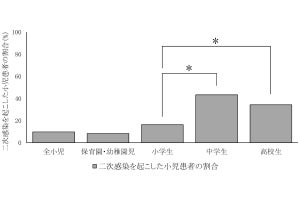

今回、そのデータベースを用いて、2015年1月から2020年2月(新型コロナ流行前)と、2020年3月から同年11月(新型コロナ流行期)で、3月から11月までの月別および季節別(3か月ごと)における川崎病の発症率と、患者の臨床的な特徴の検討を同時期に例年、流行が見られる代表的な感染症を含め実施。その結果、手足口病とRSウイルス感染症については、国立感染症研究所(NIID)の全国集計から、全国的に2015年から2019年の同時期と比較して、それぞれ93%と84%と減少していること(山梨県内でも同様の結果)、ならびにインフルエンザ、急性胃腸炎、マイコプラズマ感染症、溶連菌感染症、ヘルパンギーナなどについても、同様に罹患者数が減少していることが確認されたとする。

-

新型コロナの流行期である2020年3月から11月までの、小児の代表的な感染症の罹患者数と、2013年から2019年の同時期の罹患者数の比較。それぞれ、黒い棒グラフは日本全国の患者数を、灰色の棒グラフは山梨県内の患者数が表されている。ヘルパンギーナと手足口病はいずれも夏に流行し、RSウイルス感染症は秋に流行する代表的な感染症だが、2020年は例年と比較し、いずれも明らかに患者数の減少が見られた (出所:山梨大プレスリリースPDF)

また、川崎病についても同期間で38名が診断されたが、2015年から2019年までの5年間における同期間の平均患者数は82名であったことから、半減していることが示されたという。さらに、この38名中、新型コロナの発症例はなく、川崎病の重症度も、それ以前の症例と比較して変化はないことが確認されたという。

-

(左)2019年12月から同年11月までの1年間で、月ごとに川崎病と診断された患者数とその推移。新型コロナ流行前は水色、新型コロナ流行中は青色の棒グラフで表されている。赤の点線で示された折れ線グラフは、2015年から2019年の5年間における、月ごとに診断された川崎病の患者数の平均。2020年3月以降は、例年と比較して毎月の患者数が減少していることがわかった。(右)新型コロナ流行期にあたる2020年3月から11月の間に診断された毎月の川崎病患者数を、2015年から2019年の同じ期間で発症した毎月の患者数と比較したグラフ。毎月の患者数の中央値は例年が9名であったのに対して、2020年で4名であり、統計学的にも明らかに減少していることが確認された (出所:山梨大プレスリリースPDF)

これらの結果について研究チームでは、川崎病が何らかの感染症の罹患を契機に発症するという仮説を裏付けるものと考えられるとしている。欧米では、新型コロナの感染拡大に伴い、小児の川崎病もしくは川崎病に類似する炎症性疾患の増加が報告されているが、日本では2020年11月までの時点で、少なくとも山梨県内では新型コロナ感染に関連すると考えられる川崎病の症例はなかったというが、新型コロナの国内での感染流行は、特に第5波以降は低年齢化する傾向が認められていることから、研究チームでは、川崎病の発症状況について今後は注意深く見守る必要があるとしている。