東京工業大学(東工大)、熊本大学、静岡大学の3者は10月4日、燃料電池の非白金化につながる鉄系新物質の開発に成功したと共同で発表した。

同成果は、東工大 物質理工学院材料系の難波江裕太助教、同・早川晃鏡教授、熊本大大学院 先端科学研究部(工学系)の大山順也准教授、静岡大 理学部化学科の守谷誠講師、旭化成の共同研究チームによるもの。詳細は、化学を中心に、医学や環境、ナノサイエンスなど、その学際的な分野も扱うオープンアクセスジャーナル「JACS-Au」に掲載された。

燃料電池の触媒として白金が使われているが、燃料電池車(FCV)の場合、1台あたりおよそ20~30gほど使われているとされており、車両価格の引き下げには、その白金使用量を現在の1/10程度に削減することが必要だと考えられている。

こうした課題を踏まえ、白金に代わる安価な触媒候補として、鉄源、窒素源、炭素源を含んだ前駆体を1000℃程度の高温で処理することで生成される、鉄系の熱処理型触媒が開発されてきた。

鉄系熱処理型触媒は、非白金触媒としては比較的高い触媒活性と安定性を示すが、高温での熱処理では触媒の構造を微妙にチューニングすることは難しく、性能の向上が頭打ちとなりつつあったという。そこで研究チームは今回、高温熱処理を必要としない錯体型の触媒に着目し、研究を進めたという。

錯体型の触媒としては、これまで「鉄フタロシアニン」などが研究されてきたが、酸性電解質中という燃料電池の作動環境では実用で使えるレベルの安定性が実現できておらず、より高い安定性を持つ錯体の開発が待たれていた。今回の研究では、従来にない構造を取る鉄系錯体型触媒の開発により、実用レベルの触媒活性と安定性の実現を目指したという。

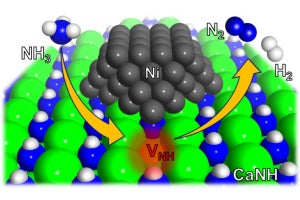

鉄系熱処理型触媒においては、炭素原子がシート状に連なったグラフェンシート中に、窒素原子を介して鉄原子が埋め込まれたようになっている部分が、触媒が反応を促進する活性点だと考えられている。しかし、鉄系熱処理型触媒では、この活性点構造が、高温の熱処理によって偶然生成されるため、活性点を多数持った触媒を作ることが難しく、その点が課題となっていたという。そこで今回は、安定性を高めながら、鉄系熱処理型触媒の活性点とよく似た構造を、合成化学的に多量に作製する手法の探索が行われたという。

-

今回の研究の概念図。上の熱系熱処理型触媒の図では、グラフェンシート内の中央に、鉄原子(Fe)がその周囲を囲む窒素原子(N)によって埋め込まれたような構造が見られる。下は、今回開発された新たな酸素還元反応(ORR:Oxygen Reduction Reaction)の触媒としての芳香族十四員環鉄錯体のモデル (出所:プレスリリースPDF)

その結果、構造がコンパクトなことで、強固に鉄原子を固定化でき、酸性電解質中でも安定な鉄錯体となるのではないかと考察された新たな十四員環鉄錯体の合成法を考案。静岡大の守谷講師らにより、高純度で同錯体を得ることに成功したほか、炭素材料上に付着させた触媒が旭化成により作製されたという。

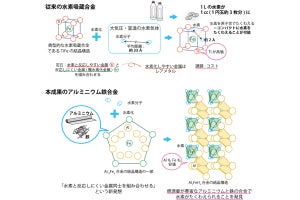

実際に作製された触媒の酸素還元触媒活性を調べたところ、鉄フタロシアニンに比べて優れた触媒活性と耐久性を示すことが判明したほか、狙い通りに鉄原子が安定化されていることも確認したという。

-

電位掃引試験前後(実線が前、点線が後)の触媒活性の比較。高い電位(横軸右方向)で大きなマイナス電流(縦軸下方向)を示す触媒が高活性。鉄フタロシアニン(青)は実線と点線が離れており、劣化が著しい。一方の今回開発された新物質(赤)は、実線と点線の差が少なく、優れた触媒活性を持続することが見て取れる (出所:プレスリリースPDF)

なお研究チームでは今後について、鉄錯体の構造をより細かく最適化することによって、より高い触媒活性の実現を目指すとしているほか、今回の研究成果がブレークスルーとなることで、将来のFCVの非白金化につながることが期待されるともしている。