ALEは9月27日、民間気象衛星の活用により自然災害の被害低減を目指すという産学連携プロジェクト「AETHER」(アイテール)を発表した。NTT、理化学研究所、国立天文台と協力し、キューブサットを開発、5年以内に宇宙実証を行う。最終的には、10~20機のコンステレーション観測により、気象サービスを提供する計画だ。

ALEは人工流れ星衛星によるエンターテインメント事業での知名度が高いが、なぜ気象衛星を開発するのか。これについて、同社代表取締役社長/CEOの岡島礼奈氏は、「我々はもともと、人工流れ星を観測することで、中層大気のデータを取得できると考え、設立当初から研究を続けてきた」と述べる。

「その中で、いろんな先生方との出会いもあり、対流圏や成層圏の大気データを取得することが、気候変動や異常気象を解明するためのアプローチとして良いことが分かってきた。そこで、まず大気データに主眼を置いたビジネスを始めて、社会の役に立てていこうという流れになった」と説明した。

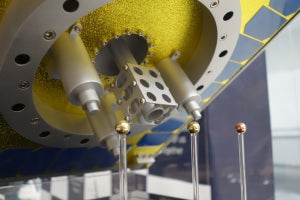

ALEは全体の取りまとめや事業化を担当。NTTは通信分野で培った高周波デバイス技術、国立天文台は電波天文学で培った観測機器技術を提供し、搭載するセンサーの中核となるコンポーネントの研究開発を行う。理化学研究所はシミュレーション技術を活かし、データ同化と気象予報ソフトウェアの開発を担当する。

日本はもともと、自然災害の多い国である。近年は、さらに地球温暖化により、災害の増加や甚大化が懸念されており、気象予報の重要性はますます高まっている。従来、こうした予報には、国の大型衛星が活用されてきたが、予報精度をさらに向上させるためには、より高頻度なデータ取得が求められている。

AETHERの衛星は、低コストで実現できるキューブサットを活用する。サイズは6U(1Uは10cm立方)、重さは10kg程度を想定。この衛星に、新たに開発する超小型のマイクロ波サウンダーを搭載し、水蒸気や温度などの大気データを取得する。

マイクロ波による観測では、夜間でも、晴れていなくてもデータの取得が可能だ。同様の観測は、すでに大型衛星でも行われているが、低コストのキューブサットであれば、多数の衛星を打ち上げ、より高頻度な観測が可能になる。大型衛星が苦手な点を、補完することができるわけだ。

今後、2023年頃までに地上での技術実証を行い、それから衛星の開発を開始。2025年頃に打ち上げ、軌道上で実証する計画だ。その後、追加で衛星を打ち上げ、10~20機によるコンステレーション観測網を構築し、事業に活用する。

ALEチーフサイエンティストの舩越亮氏によれば、観測頻度は「衛星が10機なら2時間に1回、20機なら1時間に1回になる」という。今後、シミュレーションベースで検討を行い、コストとのバランスも考慮し、最適な機数を決定する。

理化学研究所 計算科学研究センターの三好建正チームリーダーは、「現在、マイクロ波観測は欧米の衛星5~6機が行っていて、観測頻度は大体6時間だが、観測は現象の時空間スケールにあわせる必要がある」と指摘。「たとえば線状降水帯のように12時間後を予測したいような現象では、1~2時間ごとの高頻度な観測データが重要」だという。

コンステレーションの運用機も、基本的には実証機と同型になる模様だ。キューブサットとはいえ、10~20機もの衛星を製造するにはそれなりの開発リソースが必要となるが、舩越氏は「我々はミッション部に注力したい。バスは外部からの調達がベースラインになると考えている」との見通しを示した。

具体的な事業内容は未定なものの、活用例としては、以下の3つが紹介された。

1つは、既存の気象機関に対するデータ提供。AETHER衛星で取得した大気データを提供すれば、前述のように、気象予報の精度改善に繋がるだろう。もう1つは、同社が独自に気象予報サービスを開始することだ。民間ならではの、ユーザーニーズにきめ細かく対応するサービスが期待できるかもしれない。

3つめは、民間企業の気象データ活用を支援することだ。たとえば、天候によって輸送経路を最適化したり、天候にあわせて作業を計画したり。舩越氏は「ちょっと考えるだけでいろんな活用法が出てくるが、現状ではあまり使われていない。社会に対し、どんどん有益な活用法を提案していきたい」と、意気込みを述べた。