中部大学は9月15日、日本全域の250~860mほどの深海に棲息し、腹側全体を青色に発光させることで知られる体長30cmほどのサメ「フジクジラ」の光る仕組みの鍵となる生物発光基質が「セレンテラジン」であることを特定したと発表した。

同成果は、中部大 応用生物学部の水野雅玖氏(博士前期課程2年生)、同・矢野大地CREST研究員、同・ジョゼ・パイティオ博士特別研究員、高知大学 理工学部の遠藤広光 教授、中部大 応用生物学部 環境生物科学科の大場裕一 教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、生化学と生物物理学を題材とした学術誌「Biochemical and Biophysical Research Communications」に掲載された。

フジは体色の藤色を意味するが、なぜサメではなくクジラなのかは不明というフジクジラ。体長は30~40cmほどで、日本近海のほか、ニュージーランド、アフリカなどの水深250~860mほどの深海に棲息していることから、滅多に漁獲されることもなく、また水族館での長期飼育の例もないことから、珍しい部類のサメとして知られている。

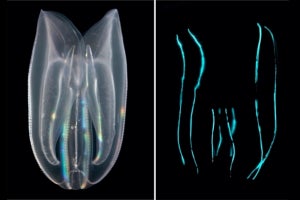

その特徴は、腹側全体を青色に発光できる点。深海で下側から捕食者に見上げられた際に、シルエットで位置を特定されないように、発光器官を腹側に備え、深さに応じた太陽光の強さに合わせて光らせることでシルエットを消す能力「カウンターイルミネーション」を身につけた深海魚の一種と考えられている。

しかしフジクジラが発光する仕組み自体の研究は長年、世界中で取り組まれてきたものの、手がかりが何もなかったことから謎のままとなっていたという。

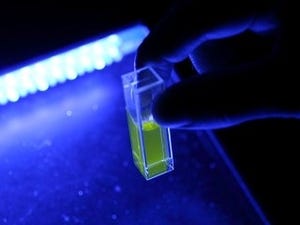

そこで研究チームは今回、フジクジラの発光の仕組みの謎の解明に向け、その鍵となる物質(生物発光基質)を明らかにすることに成功したという。発見された生物発光基質は、深海生物の生物発光基質としてはよく知られた「セレンテラジン」で、2008年に下村脩博士がノーベル賞を受賞したオワンクラゲから発見した物質も同じものである。これまでセレンテラジンを用いて発光する生物は、サンゴやイカ、魚など9つの門に属する20以上の動物群で確認されている。

またフジクジラ自身は、セレンテラジンを自ら生産(生合成)できるわけではないことから、発光する能力を持った小魚(ハダカイワシなど)を食べ、そこからセレンテラジンを手に入れていると考えられると研究チームでは指摘している。ちなみに、セレンテラジンで発光する生物の8割は生合成ができないことが分かっており、生合成ができることが確認されているのは、カイアシ類の「Metridia pacifica」、エビの仲間の「Systellaspis debilis」、有櫛動物の「キタカブトクラゲ」などと限られているという。

なお、セレンテラジンは、3つのアミノ酸が組み合わさってできているペプチド様の分子であり、フジクジラをはじめとする自分ではセレンテラジンを生産できない魚は、食べた魚などに含まれていたセレンテラジンを胃の消化酵素で分解せずに、そのまま選択的に吸収して腹側の発光器に輸送する仕組みを持っているということになるという仕組みが考えられるが今回の研究ではそこまで解明にいたっていないことから、今後、その仕組みの解明に向けた研究を進めていくことで、これまで難しかったペプチド医薬品の経口投与の実現に応用できる可能性があるとしている。