国立天文台(NAOJ)は9月15日、5つの若い星を取り巻く原始惑星系円盤を対象としたアルマ望遠鏡による大規模観測を実行し、惑星形成現場において、重水素を含む20種類の分子とイオン化率の分布を高解像度に描き出すことに成功したと発表した。

同成果は、NAOJ/東京大学のジャンニ・カタルディ特別研究員、東京大学大学院 理学系研究科 天文学専攻の大和義英大学院生、同・相川祐理教授、英・リーズ大学のジョン・イリー氏、米・ハーバード・スミソニアン天体物理学センターのカリン・オーベル氏(研究チーム責任者)らが参加する約40名からなる国際共同研究チームによるもの。今回の観測計画の結果は、20本の論文にまとめられ、アストロフィジカル・ジャーナル・サプリメント・シリーズ」のMAPS特集号として出版される予定だという。

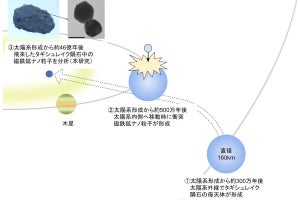

太陽系の天体は、それぞれ異なる化学組成を持つ。これは、原始太陽を取り巻くガスと塵の円盤(原始惑星系円盤)の中で、それぞれの天体が作られた場所の化学組成や物理状態が多種多様に異なっていたからだと考えられているためで、原始惑星系円盤の中での化学組成や物理状態を明らかにすることが、惑星形成研究の基礎となると考えられている。

-

若い星を取り巻く原始惑星系円盤のイメージ。この円盤内でガスと塵が集積して惑星が形成される。MAPSでは、この円盤内におけるさまざまな分子の分布を明らかにしたという(C) M.Weiss/Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian (出所:国立天文台アルマ望遠鏡プロジェクトWebサイト)

原始惑星系円盤には、超新星爆発や中性子星の合体などによって星間空間に撒き散らされた多様な分子が含まれ、それぞれが特定の波長の電波を放出していることが分かっており、そうした原始惑星系円盤に含まれる分子が放つ電波を高解像度にとらえることを目指して、アルマ望遠鏡による大規模観測計画として実施されたのが、今回の研究である「Molecules with ALMA at Planet-forming Scales(アルマ望遠鏡による惑星形成スケールでの分子研究:MAPS)」だという。

MAPSでは、おおかみ座IM星、ぎょしゃ座GM星、AS 209、HD 163296、MWC 480という5つの若い星の周囲にある原始惑星系円盤を観測し、生命の起源にも関連する窒素有機化合物も含めたおよそ20種の分子の円盤内での分布を約15天文単位の解像度で描き出すことが目標とされた。

-

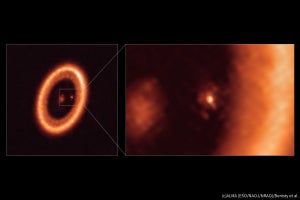

アルマ望遠鏡で撮影された、若い星AS 209(上段)とHD 163296(下段)の周囲の原始惑星系円盤。分子によって円盤内の分布が異なることが見て取れる (C)ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Cataldi et al./Aikawa et al.(出所:国立天文台アルマ望遠鏡プロジェクトWebサイト)

ここまで高解像度・高感度で多様な分子の分布を明らかにするのはMAPSが初めての取り組みで、かつ原始惑星系円盤におけるシアノアセチレン(HC3N)やアセトニル(CH3CN)、シクロプロペニリデン(c-C3H2)などの複雑な有機分子の分布も明らかにされたとのことで、研究チームでは、当初想定していたよりも10倍から100倍も多くの種類の大型有機分子を、原始惑星系円盤の内側領域で発見することができたとしている。

-

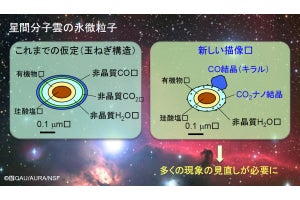

アルマ望遠鏡で観測した、若い星HD 163296の周囲の原始惑星系円盤。この画像ではHCNの分布を淡い部分まで強調した形で表現されている (C)ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/D. Berry (NRAO), K. Öberg et al (MAPS)(出所:国立天文台アルマ望遠鏡プロジェクトWebサイト)

MAPSは20本の論文が発表される大規模な観測計画だが、その中でカタルディ特別研究員、大和大学院生、相川教授らの日本チームは、主に重水素(D)を含む分子(DCN、N2D+)と、HCO+というイオン分子の解析を担当。解析の結果、原始惑星系円盤内での重水素存在比(DCN/HCN、N2D+/N2H+)の空間分布を初めて定量的に測ることに成功。その結果、重水素存在比はひとつの円盤の中でも場所によって100倍ほど異なっており、特に中心星に近いほどその存在比は小さくなっていることが確認されたとする。

重水素濃縮については、極低温領域で活発な化学反応と、比較的温かい領域でも有効な2つの化学反応があると推定されているが、今回の観測でその両方ともが円盤内で重要な役割を果たしていることがわかったとしている。

また、原始惑星系円盤におけるイオン分子の分布も明らかになったとした。今回のHCO+分子の観測によると、原始惑星系円盤の半径100天文単位より外側のイオン化率は、中心星表面の磁気活動で生じたエックス線が円盤上空のガスを電離させていると考えるとよく説明できるとするほか、半径100天文単位より内側ではイオン化率は低くなっていることも確認されたとのことで、これは原始惑星系円盤の内側ほどガスの密度が高くなっているためと考えられるという。

原始惑星系円盤のガス中にイオン分子が多いと、磁場の影響で円盤からガスが流れ出したり、円盤の回転の勢いが弱められてガスが中心星に向かって落下しやすくなったりと、円盤内での惑星形成にも大きな影響が及ぶ。今回、N2D+の観測からは、円盤の中心面付近のイオン化率は天体によって異なる可能性も示唆されており、今後より多くの円盤の観測が待たれるとしている。