金沢大学(金沢大)は、産学官連携のプロジェクトで開発した「幼児用脳磁計」を活用し、5歳から8歳の知的な遅れのない自閉スペクトラム症の子どもにおいて、軽度のてんかん性の脳の変化が、社会性の障害と関係する神経ネットワークの異常を軽減している可能性を発見したと発表した。

同成果は、金沢大 子どものこころの発達研究センターの廣澤徹特任助教、金沢大 医薬保健研究域 医学系精神行動科学の菊知充教授らの研究チームによるもの。詳細は、「Brain communications」にオンライン掲載された。

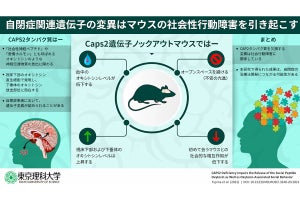

代表的な発達障害として知られる自閉症スペクトラム症は、対人相互作用の障害、言語的コミュニケーションの障害、常同的・反復的行動様式など、種類や重症度の点で多彩な病像を特徴としており、その原因は感情や認知といった部分に関与する脳の異常だと考えられている。

また、てんかんは、脳の神経細胞の一部が異常に活動することで、けいれんなどの症状(てんかん発作)を引き起こす病気であり、これまでの研究から、てんかんが自閉スペクトラム症で起きやすいことが知られるようになっている。

異常な脳の活動は、脳波計や脳磁図で脳の電気的な活動を計測することで検出することが可能で、「てんかん性突発波」と呼ばれる現象として観察されるが、てんかんを合併しない自閉スペクトラム症でも、てんかん性突発波がよく観察されることが確認されているという。

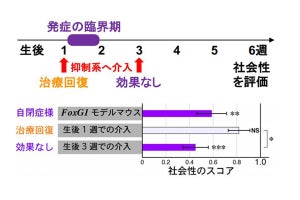

研究チームは、これまでの研究にて、てんかん発作に至らない程度の軽度のてんかん性突発波がある自閉スペクトラム症の児童は、脳波が完全に正常な自閉スペクトラム症の児童よりも社会的コミュニケーション障害が軽度で、知能も高いということを報告してきた。

しかしその一方で、より重度のてんかん性の脳の異常、すなわちてんかん発作を伴う自閉スペクトラム症の児童では、社会的コミュニケーションの障害が重く知能も低いことも知られており、同じてんかんでも、この矛盾がどうして生じるのか、その理由はこれまでのところ不明だったという。

そこで研究チームは今回、軽度のてんかん性突発波は社会的コミュニケーションの障害を定型発達に近づけるが、それが重度になると再び社会的コミュニケーションの障害が強くなっていく、逆U字型の関係がある可能性を考察。脳は神経細胞が相互作用し、電気的なネットワークを形成することで、その機能を発揮していると考えから、個々の神経細胞の機能や脳部位(神経細胞の塊)に着目するのではなく、脳を情報処理を行う一種のネットワークとして捉える形で、ネットワーク全体の特徴を、てんかんでは高くなることが知られている局所的な情報処理の指標である「クラスター係数」を指標として調査が進められた。

その結果、てんかん性突発波がない自閉スペクトラム症児では定型発達児やてんかん性突発波のある自閉スペクトラム児よりクラスター係数が低いことが判明。また、てんかん性突発波のある自閉スペクトラム症児では、クラスター係数が高いほどその社会的コミュニケーションの障害が重いことが確認され、仮説をうまく検証できたという。

今回の成果について研究チームでは、自閉スペクトラム症児の治療方針を決める際の指標にすること(例えば、抗てんかん薬を使用するかどうかなど)や、MEGと機械学習を組み合わせた診断アルゴリズム開発への応用などが期待されるとしている。