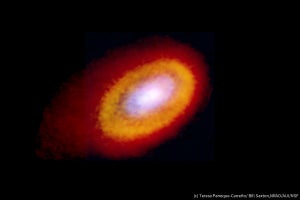

欧州南天文台(ESO)は7月22日、アルマ望遠鏡を用いた観測により、生まれて間もない恒星「PDS70」を巡る巨大ガス惑星「PDS70c」の周囲に、衛星が形成されている可能性がある塵の円盤「周惑星円盤」が2019年7月の第一報時を遙かに上回る明確さで検出され、その直径や質量を見積もることに成功したことを発表した。

-

原始惑星系円盤と巨大惑星が同時に観測されている形成途中の系外惑星PDS70。拡大図は、周惑星円盤を持つ外側の惑星PDS70c。アルマ望遠鏡による観測では、内側の惑星PDS70bは写っていない (c)ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/Benisty et al.(出所:ESO Webサイト)

同成果は、仏・グルノーブル大学/チリ大学のミリアム・ベニスティ氏、米・カーネギー科学研究所の惑星科学者ジェイハン・ぺ氏、ESOのステファノ・ファッチーニ研究員、独・マックス・プランク天文学研究所のミリアム・ケプラー氏らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal Letters」に掲載された。

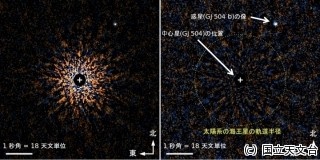

PDS70は、ケンタウルス座の方向に約370光年離れた位置にある生まれて間もない矮星で、原子惑星系円盤が存在すると同時に、太陽系の木星と土星のペアを彷彿とさせる、巨大ガス惑星のペアであるPDS70bとPDS70cが周回していることも確認されている。内側の惑星のPDS70bは、太陽系でいえば天王星ぐらいの距離の軌道を巡る。そして正体は不明だが、その後方に塵の尾のようなものを引きずりながら公転しているという。

-

PDS70の天球上の位置。ケンタウルス座は2つの1等星があり、南天の目立つ星座ではあるが、日本からだとそのすべてが見えるのは沖縄県などに限られる (c)ESO, IAU and Sky & Telescope (出所:ESO Webサイト)

そして外側の惑星であるPDS70cは中心星から約53億kmを巡っており、木星質量と同等から最大で10倍程度の質量と見積もられている。惑星形成は最終段階に入っており、惑星表面に周囲のガスを吸い寄せていると推測されている。

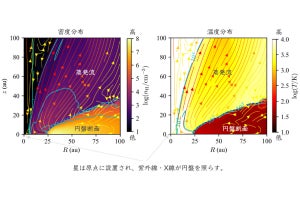

そしてESOが、この外側のPDS70cの周囲に発見したのが、周惑星円盤だった。ただし、周惑星円盤の存在は可視光線、赤外線、電波それぞれで確認されたものの、解像度の問題で円盤と周囲の明確な分離が難しかったため、大きさや質量などは算出できなかったという。

そして今回の観測ではアルマ望遠鏡を活用することで、周惑星円盤を周囲から明確に分離することに成功。大きさと質量を決定することができたという。その直径は太陽から地球までの距離とほぼ同じ(1億5000万kmほど)で、地球の月と同程度のサイズの衛星を3個形成できるだけの質量があることも判明したという。

研究チームでは、今回の新しい観測結果は、これまで検証できなかった惑星形成理論の証明においても重要だと説明している。

惑星は、原始惑星系円盤の中で形成され、円盤の物質を取り込んで成長していくことから、原始惑星系円盤に徐々にすき間(溝)が生じていくと考えられている。その原始惑星系円盤の物質を取り込む際、惑星は自分自身の周囲に周惑星円盤を作る。ブラックホール周囲の降着円盤と同様で、直接惑星が物質を吸い寄せるのではなく、ガスや塵などが周囲を回る周惑星円盤がまずでき、その内側から徐々に物質を地表に降り積もらせていくと考えられている。

つまり、周惑星円盤は惑星に降り注ぐ物質の量を調節する役割を担っていると考えられているのと同時に、周惑星円盤中のガスや塵が合体することで塊ができ、それが次第に成長し、最終的に衛星が作られるとも考えられているという。ただし、その詳しい工程などはまだ明らかになっていないため、形成途中の系外惑星系であるPDS70惑星系は、そうした研究を進めるための貴重なサンプルとなっているという。

なお、アルマ望遠鏡による観測では内側のPDS70bは確認されていないため、周惑星円盤を持っていないと考えられている。研究チームはその原因として、PDS70cが先に周囲の塵などを吸収してしまったのではないかと推測している。

ESOによるPDS70cの周惑星円盤を紹介する動画。英語版のみ (c)ESO