理化学研究所(理研)、日本原子力研究開発機構(JAEA)、立教大学、東京都立大学(都立大)、仏・カスラー・ブロッセル研究所、筑波大学、東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)、高エネルギー加速器研究機構(KEK)、J-PARC、中部大学などは7月26日、最新のX線検出器である超伝導転移端マイクロカロリメータを用いて、「ミュオン原子」から放出される「電子特性X線」のエネルギースペクトルを精密に測定し、ミュオン原子形成過程のダイナミクスの全貌を明らかにしたと発表した。

同成果は、理研 開拓研究本部 東原子分子物理研究室の奥村拓馬特別研究員、東俊行主任研究員、岡田信二協力研究員(研究当時、現・中部大学准教授)、JAEAの橋本直研究員、立教大の山田真也准教授、都立大の竜野秀行客員研究員、カスラー・ブロッセル研究所のポール・インデリカート教授、筑波大のトン・ショウミン准教授、Kavli IPMUの高橋忠幸教授、KEK 物質構造科学研究所の三宅康博特別教授らの国際共同研究チームによるもの。このほか、アメリカ国立標準技術研究所、大阪大学、核融合研究所、国際基督教大学、JAXAなど、合計14の大学・研究機関の総勢45名の研究者が参加した。詳細は、米国物理学専門誌「Physical Review Letters」に現地時間7月27日付けオンライン掲載される予定だという。

ミュオン(ミュー粒子)は、1930年代に宇宙線から発見された電子よりも約200倍重い素粒子だ。標準模型において、電子やニュートリノの仲間のレプトンの一種で、その第二世代の電荷を持つ素粒子となる。正/負どちらかの電荷を持ち、スピンは1/2、2.2マイクロ秒の平均寿命で、弱い相互作用によって電子、ミューニュートリノおよび反電子ニュートリノに崩壊することが分かっている。

中でも負のミュオンは、同じく負の電荷を持つ電子の代わりを務めることができ、「重い電子」として振る舞うことが可能で、この負ミュオンを取り込んだエキゾチックな原子は「ミュオン原子」と呼ばれている。

-

ミュオン原子脱励起過程のダイナミクスのイメージ。負ミュオン(赤い球)が鉄原子に捕獲されカスケード脱励起する際に、たくさんの束縛電子(白い球)が放出された後、周囲より電子が再充填される。これに伴って、電子特性K-X線(オレンジ色の光線)が放出される (出所:理研Webサイト)

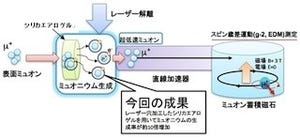

ミュオン原子の形成では、負ミュオンや電子が関わるその形成過程が、数十fsという短時間の間に立て続けに起こるため、これまでその形成過程のダイナミクスを捉える実験的手法は開発されておらず、具体的に負ミュオンがどのように移動し、それに伴い電子の配置や数がどのように変化していくのか、その全貌はわかっていなかったという。

そこで研究チームは今回、脱励起の際にミュオン原子が放出する「電子特性X線」のエネルギーに着目。その精密測定から、ミュオン原子形成過程のダイナミクスの解明に挑むことにしたという。

実験の結果、従来よりも1桁以上高いエネルギー分解能が実現され(半値幅5.2eV)、ミュオン鉄原子から放出される電子特性KαX線、KβX線のスペクトルが、それぞれ200eV程度の広がりを持つ非対称な形状であることが判明したほか、「ハイパーサテライト(Khα)X線」と呼ばれる電子基底準位に2個穴が空いている場合に放出される電子特性X線が発見されたという。

-

超伝導転移端マイクロカロリメータにより測定したミュオン鉄原子のX線スペクトル。ミュオン鉄原子の電子特性X線は、鉄より原子番号が1つ小さいマンガン原子の電子特性X線のエネルギー位置に現れる。超伝導転移端マイクロカロリメータの高い分解能(5.2eV)により、ミュオン鉄原子からの電子特性X線のスペクトル(KαX線、KhαX線、KβX線)が、200eV程度の幅を持つ非対称なピークになることが明らかにされた (出所:理研Webサイト)

また、ミュオン原子形成過程のダイナミクス解明に向け、電子特性X線スペクトルのシミュレーションを実施。実験結果のX線スペクトルの形状と比較したところ、ミュオンは鉄原子に捕獲された後、30fs程度でエネルギーの最も低い基底準位に到達することが判明したという。

-

ミュオン原子形成過程のシミュレーションにより判明したX線スペクトルと実験結果の比較。シミュレーション結果は、電子の再充填速度を0.35fs-1としたときの実験結果を再現することができている。なお、左に見える鋭いピークはマンガン原子の電子特性K X線(KαX線、KβX線)によるもので、負ミュオンが最終的に原子核に捕獲されたときに生成するものだという (出所:理研Webサイト)

なお、研究チームによると、今回の手法は広い対象に適用が可能であり、ここから得られるさまざまな物質における電子充填速度は物質の物性に敏感なプローブになり得ると考えられるとしており、今後は今回用いた鉄以外の金属のみならず、絶縁体などにも適用することで、新たな物性研究プローブとしての可能性を探索したいと考えているとしている。