国立障害者リハビリテーションセンター(国リハ)と東京都立大学(都立大)は、次々に表示される顔のイラストに視線を向けてもらう課題を用いて、本来は他者と視線をあまり合わせることのない自閉スペクトラム症(自閉症)者の視線行動を計測したところ、発達障害がない人と比べてイラストの目の領域を注視する時間は短いが、短時間の試行で発達障害がない人と同程度に視線を手がかりとして活用できるようになることが明らかになったと発表した。

同成果は、都立大 システムデザイン学部の福井隆雄准教授(研究当時・国リハ 研究所所属)、国リハ 研究所 脳機能系障害研究部 発達障害研究室 和田真室長らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

発達障害の1つである自閉スペクトラム症(Autism spectrum disorder:ASD)患者(ASD者)は、「目が合いにくい」といわれている。顔刺激を用いた視線行動分析の結果でも、定型発達者(発達障害がない人)に比べて、目を見る割合が低いことが知られている。

また、他者の視線の先(注意の所在)を理解し共有する能力である共同注視が定型発達者と異なるパターンを示すことも明らかになっており、相手との情報共有が適切にできないことにより社会的コミュニケーションの困難を生んでいると考えられている。

この共同注視に関する課題を行うと、ASD者が定型発達者と異なるパターンを示す点について、課題を続けると、そのパフォーマンスが定型発達者と同程度になっていくのか、もし同程度になるとしたらどのぐらいの時間がかかるのかといった点については、明らかにはなっていなかったという。

そこで研究チームでは今回、ASD者のための支援プログラムの開発を視野に入れ、短時間(15分以内)で行える顔のイラストを用いた模擬的な共同注視課題(視線方向の検出課題)を実施し、ASD者の行動特性を定型発達者と比較し、検討することにしたという。

今回の研究課題に用いる顔画像刺激の選定を行うために、事前に数名のASD者にインタビューを行うと「顔写真は怖い」、「イラストの方が心理的負担は少ない」といった意見があったことから、イラスト画像が用いられることとなった。そしてASD者と定型発達者ともに10名ずつが参加し、縦あるいは横に移動しながら、1秒ごとに次々と表示される顔画像を目で追跡してもらうという課題が提示された。

課題は、顔画像の視線が常に真正面を向いている条件と、提示される顔の方向に視線が向いている条件で実施され、結果の比較が行われ、顔画像のどの領域に視線を向けていたかなどを調査。その結果、ASD者では定型発達者に比べてイラストの目の領域に対する注視時間が短いという結果が得られたという。

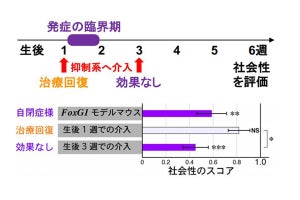

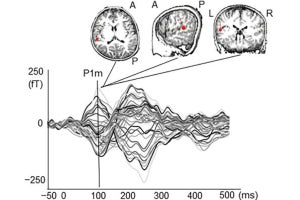

-

顔イラストを視線で追いかける課題。左上の顔イラストが用いられ、赤い点線部分が「目領域」として設定された。右上の図のように画面から約60cm離れた位置から課題を実施し、その時の視線を視線計測装置により計測。左下・右下の図に示す通り、赤矢印のように顔画像が縦または横に移動しながら1秒ごとに次々と表示され、それを目で追う様子が計測された。図はその一部であり、実際には1試行につき顔画像の表示は16回。視線が(1)常に正面を向いている[コントロール条件]と、(2)次に顔が提示される方に向いている[実験条件]の2種類の課題が順に実施された (出所:共同プレスリリースPDF)

そして、今回の注目点である「ASD者は視線手がかりを利用しているか、あるいは利用するようになるか」については、課題の前半では、視線手がかりを有効に利用しているとはいえないものの、短時間の試行経験により、後半では視線手がかりを含んだ目領域に対して、定型発達者と同じくらい速やかに視線移動が行えるようになることが確認されたという。

-

目領域へ視線を向けるまでの時間定型発達者のデータでわかるように、視線手がかりがある実験条件では、コントロール条件より目領域に速やかに視線を向けることができる。しかしASD者では、実験条件であっても前半は視線情報をあまり使っていない。後半では目領域へ最初に視線を向けるまでの時間が短縮し、定型発達者と同程度になった。なお視線移動時間は、顔画像が提示されてから、その顔画像の目領域内に最初に視線が検出されるまでの時間を指している (出所:共同プレスリリースPDF)

短時間の練習で視線手がかりを活用できるようになるという結果は、今回の研究のような課題が、ASD者のコミュニケーション困難の改善に役立つ可能性があることを示唆していると研究チームでは説明しており、視線を合わせるのが苦手なはずのASD者でも、短時間の試行でイラスト顔の視線方向の情報を自然に有効活用できるようになることを示しているとする。

そのため、研究チームでは、この結果を応用して、ゲーム課題などで視線情報を利用しやすくするための訓練・支援手法を開発すれば、単にアバターなどの媒介物を使うこと以上に、ASD者がより円滑にコミュニケーションをできるようにする手段を提供できる可能性があるとしている。