理化学研究所(理研)、国立情報学研究所(NII)、情報通信研究機構(NICT)、大阪大学(阪大)、エムティーアイ(MTI)、科学技術振興機構(JST)の6者は7月13日、2021年7月20日から8月8日までと8月24日から9月5日までの期間、スーパーコンピュータ(スパコン)「富岳」と30秒で積乱雲の立体構造を把握できる「マルチパラメータ・フェーズドアレイ気象レーダ」を使い、首都圏において30秒ごとに更新して30分後までの超高速高性能降水予報のリアルタイム実証実験を実施することを発表した。

なお、今回の実証実験で得られる予報データは、気象業務法に基づく予報業務許可のもと、理研の天気予報研究のWebページおよびMTIのスマートフォンアプリ「3D雨雲ウォッチ」で、2021年7月20日正午から公開される予定だ(ただし、この予報は試験的に行うものであり、実用に供する気象予報に十分な精度や安定した配信環境が保証されたものではなく、利用者の安全や利益に関わる意思決定のための利用には適したものではないとしている)。

今回の実証実験は、理研 計算科学研究センター データ同化研究チームの三好建正チームリーダー、同・雨宮新特別研究員、理研 運用技術部門システム運転技術ユニットの宇野篤也ユニットリーダー、NII アーキテクチャ科学研究系の石川裕教授、NICT 電磁波研究所 電磁波伝搬研究センター リモートセンシング研究室の佐藤晋介総括研究員、阪大 大学院工学研究科の牛尾知雄教授、MTI ライフ事業部 気象サービス部の小池佳奈部長ら、23名が参加する共同研究チームによって実施される。

ゲリラ豪雨は、わずか5分や10分という短時間で積乱雲が一気に発達し、局所的に多量の雨が集中的に降るも、1時間程度で雨が上がり、積乱雲すら姿を消すこともあるという、状況の急激な変化が特徴である。そのため、前もって予測することが困難であり、それが“ゲリラ”と称される所以となっている(ゲリラ豪雨は学術用語ではないため、定量的・客観的な定義は存在しない)。

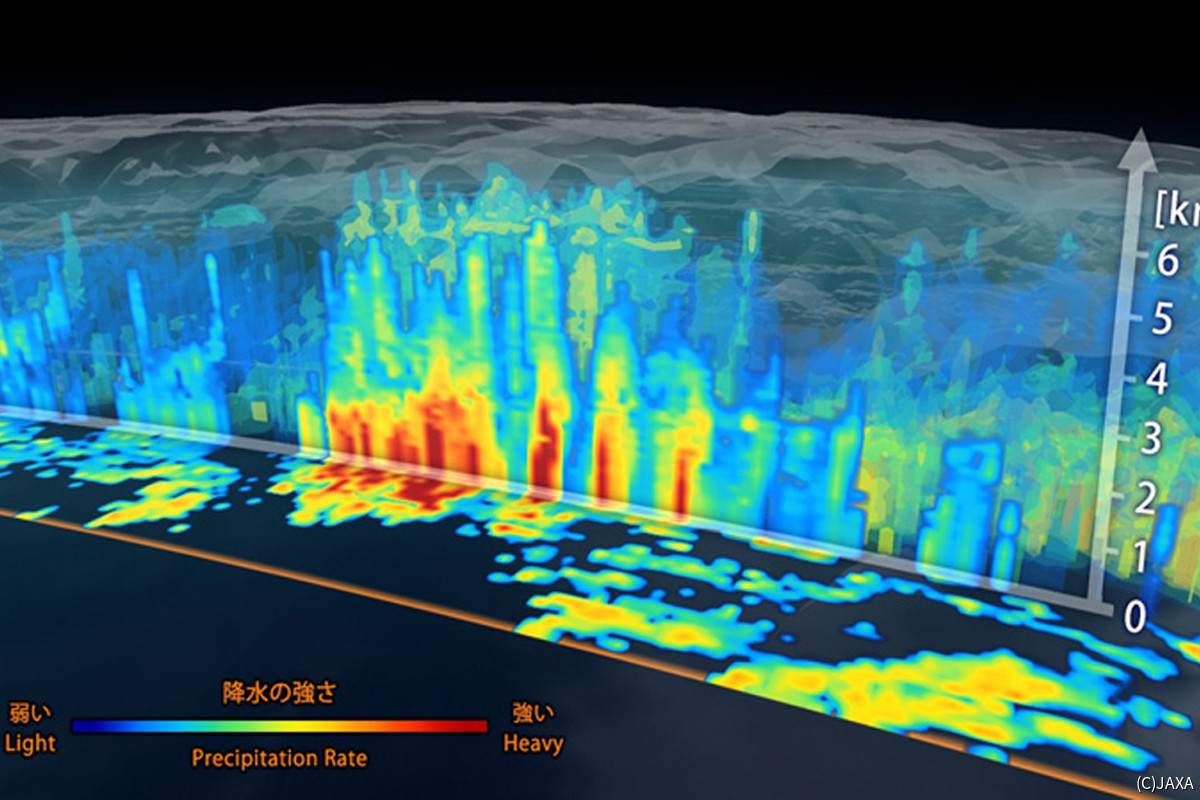

こうしたゲリラ豪雨の予測に向け、理研の三好チームリーダーらが2016年に開発したのが、「解像度100m単位で30秒ごとに更新して30分後までの天気予報」という「ゲリラ豪雨予測手法」で、NICTと阪大が開発したフェーズドアレイ気象レーダを用いてゲリラ豪雨を降らす積乱雲内部の微細構造を30秒ごとに100m分解能で取得し、当時の理研スパコン「京」を使った解像度100mの高精細シミュレーションを組み合わせる「ビッグデータ同化」と呼ばれる手法を用いることで実現したという。

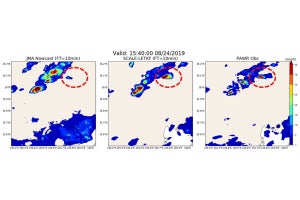

その手法に基づいて、2020年8月25日から9月5日まで、首都圏において30秒ごとに更新して30分後までの超高速降水予報のリアルタイム実証実験が実施されたが、そこでは、米国国立環境予測センターの「全球数値天気予報システム」の予報結果を取得し、これを「側面境界値」とした解像度18kmの領域から、解像度6km、1.5km、500mのそれぞれの予報領域を4重の入れ子にしたワークフローが構築された。しかし、米国国立環境予測センターの全球数値天気予報のデータは、6時間ごと、約5時間遅れで入手することになるため、解像度や更新頻度、配信のスピードに改善の余地があったという。

-

(左)マルチパラメータ・フェーズドアレイ気象レーダ(MP-PAWR)は、埼玉大学工学部建設工学科棟の屋上に設置されている。内閣府/総合科学技術・イノベーション会議が2014年に創設した施策である戦略的イノベーション創造プログラム「レジリエントな防災・減災機能の強化」において、NICT、阪大、東芝などにより開発された(当時の世界初)。現在は東芝がシステムの販売を担当している。(右)MP-PAWRのドームの中にある大型のレーダ受信部(縦2.5m×横2m)。MP-PAWRは、雨量の観測精度に優れるマルチパラメータ気象レーダと、30秒で雨雲の3次元構造を把握できるフェーズドアレイ・気象レーダの両者の機能を併せ持った気象レーダだ (出所:埼玉大学Webサイト)

そこで今回の実験では、2021年3月に共用が始まったばかりの、理研のスパコン「富岳」を用いて実施されることとなった。具体的には、従来の50個のアンサンブル計算から、一気に1000個のアンサンブル計算とすることで、予報の精度向上を目指すとしている。

また昨夏の実験では、30分後までの予報は1つだけが計算されていたが、今回は10通りの予報を計算することで、不確実な予測の幅を捉え、大雨の確率を算出することや、最悪のシナリオの算出などができるようにする予定としている。

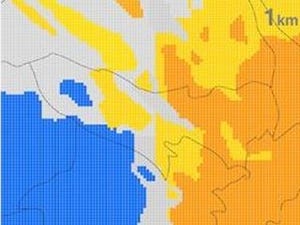

さらに、リアルタイムのワークフローの見直しも実施。解像度や更新頻度、配信スピードの改善が行われるとともに、システム全体が簡略化されるなどの工夫が施されることで、システム全体の安定性の向上も図られたとする。

-

二重の入れ子構造が採用されたシミュレーション領域。MP-PAWRが設置されている埼玉大学を中心に、解像度500mの内側領域(黒枠)は首都圏とその周囲が含まれる。解像度1.5kmの外側領域(青枠)は関東を越え、東北地方の南端部や甲信越地方の半分程度、太平洋の沿岸部、一部伊豆諸島などなども含まれる (出所:NII Webサイト)

過去の観測データ(2020年9月2日午後)を用いて動作確認を行ったところ、ゲリラ豪雨の予測ができることが確認されたとしている。

-

予報Web画面のイメージ。(上)2020年9月2日15時54分52秒における観測データ。紫や青は弱い雨、黄色や赤は強い雨に対応。橙が時間30mm以上の強い雨。(左下)同日15時45分00秒を初期時刻とした10分後の予報。概ね観測された雨の分布を捉えているのがわかる。(右下)「富岳」を用いた今回の10個のアンサンブル予報を使った時間30mm以上の強い雨の確率。黄色は30%以上、赤は70%以上、紫は90%以上に対応している。実際に観測された強い雨の分布とよく対応しているのが見て取れる (出所:JSTプレスリリースPDF)

研究チームでは、「ゲリラ豪雨予測手法」の実用化には、どのような雨に対して、どの程度精度が高い予報が発表できるかについて、昨夏の実験や、今回の実験の結果を詳細に解析し、知見を積み重ねる必要があるとしている。