東京大学(東大)は6月30日、二次元物質の代表例である遷移金属「ダイカルコゲナイド」で現れる「電荷密度波」と呼ばれる量子相にテラヘルツ波パルスを照射すると、新しい絶縁体的な状態へと瞬時に変化することを発見したと発表した。

同成果は、東大 低温科学研究センター兼東大大学院 理学系研究科 物理学専攻の島野亮教授、東大大学院 理学系研究科 物理学専攻の吉川尚孝助教、東大大学院 工学系研究科 附属量子相エレクトロニクス研究センター兼物理工学専攻の中野匡規特任准教授(理化学研究所(理研) 創発物性科学研究センター 創発機能界面研究ユニット ユニットリーダー兼任)、同・岩佐義宏教授(理研 創発物性科学研究センター 創発デバイス研究チーム チームリーダー兼任)らの研究チームによるもの。詳細は、応用物理学を含めた物理学全般を題材にした英科学誌「Nature」系の「Nature Physics」にオンライン掲載された。

物質は温度や密度に応じて固体・液体・気体など、さまざまな状態を取り、それらが全体に一様な場合を「相」という。さらに、物質そのものだけでなく、物質(固体)中の電子の集団もさまざまな相を取り、相ごとに電気伝導性や磁性、誘電性などが大きく変化する。

この固体の電子相に光を照射すると、たとえば絶縁体の状態から金属の状態になるなど、相変化を起こすことがある。このような現象は「光誘起相転移」と呼ばれており、光スイッチやメモリ、センサなどへの応用に向けて高い関心を集めてきたという。

通常、光は物質にエネルギー(熱)を与えるため、光照射の効果は物質を低温の相から高温の相へと変化させることが大半だが、低温相では超伝導などのように量子力学効果が顕著に現れることもあることから、光によって低温で現れる量子相を操作できれば、新たな物質開拓、探索の手法につながると考えられており、近年のパルスレーザー光源技術の進歩により、光の操作性が向上したことを受け、物質内部の温度上昇を極力抑えながら、このような量子相の操作を行える可能性が高まってきたという。

このような背景のもと、研究チームが、光による加熱効果を極力抑えて量子相を操作する新たな手法として新たに発案したのが、低温の電子相における秩序の度合いそのものに働きかけるという方法だという。

今回の研究で着目されたのは、通常の金属では空間的に一様である電荷密度の実空間分布が、波のように周期的な濃淡を示す「電荷密度波相」と呼ばれる状態で、このような状態を示す二次元物質群の代表例として、今回の研究で対象とされた遷移金属ダイカルコゲナイド「3R-Ta1+xSe2」がある。

測定に用いられたのは厚さ16nmの「3R-Ta1+xSe2」の試料で、絶対温度100K以下で金属相から電荷密度波相に相転移し、さらに低温の2Kで超伝導になることが知られている。これが電荷密度波相にあるときに、電荷密度波の振幅を直接、波長が1mm程度の電磁波であるテラヘルツ波で大きく揺らす実験が行われた。

電荷密度の振動は、結晶格子の原子配列と結びついており、テラヘルツ波を照射すると、電荷密度の振幅が増減すると同時に、ある特定の格子の振動が引き起こされることがわかっている。このときの電子の状態がどのように変化するのか、超高速の光の技術が用いられて1兆分の1秒以下の時間領域で調査が行われた。

時刻ゼロから始まる振動している信号が、電荷密度の振幅が揺れ(振幅モード)、金属的な電気伝導特性を示していた状態から、部分的に絶縁体的な状態へと変化することが明らかとなったという。

-

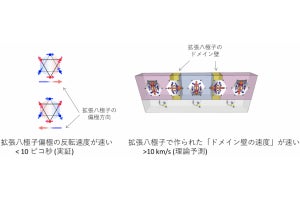

(a)電荷密度波の模式図。物質中の電子の密度が空間的に周期的な波のようになっている。同時に、結晶格子の原子配列も空間的に周期的な構造を示す。(b)電荷密度の振幅モード(振動)の模式図。結晶格子の振動(赤矢印・緑矢印)を伴って、電荷の密度の振幅が周期的に振動する(赤点線・緑点線)。(c)テラヘルツ波励起による「3R-Ta1+xSe2」薄膜の近赤外光の透過率の変化。電荷密度の振幅が揺れる様子が観測された (出所:東大プレスリリースPDF)

-

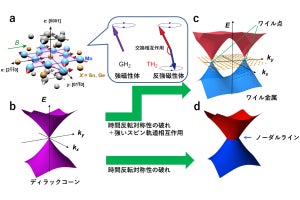

(a)物質が金属的な状態から絶縁体的な状態へ変化したときの、予想される電気伝導度スペクトルの変化。金属的な性質を反映する電気伝導度の値が、絶縁的な状態になるとある周波数以下で減少する。(b)実験で得られた、テラヘルツ波パルスを照射してから0.5ピコ秒経過した後の電気伝導度スペクトルの変化分。電気伝導度が1.7THz以下の周波数で大きく減少している。金属的な伝導電子が減少し、絶縁的な状態に変化したことが示されている (出所:東大プレスリリースPDF)

また、テラヘルツ波パルスを照射してから0.5ピコ秒経過後には、金属的な性質を反映する電気伝導度の値がある周波数以下で減少していることが確認できたが、この減少は、もともと金属的な電気伝導を担っていた電子集団の一部が失われてしまったことが示されており、部分的な絶縁体状態が生じたことを意味していると研究チームでは説明している。

さらに、lこの結果は、電荷密度波の秩序の度合いそのものに直接働きかけることにより、熱平衡状態では隠れていた新たな相が浮かび上がってきたことが示されたもので、電子集団が示す量子相を、超高速に制御する新たな手法が提示されたといえるとしている。

なお、今回の成果を活用することで、銅酸化物高温超伝導体でも議論されている超伝導と電荷密度波の関係を明らかにすることにもつながると考えられるともしている。