東京大学(東大)と大阪市立大学は5月28日、微細加工技術を用いて作製された「人工原子」中の「量子液体」における電流を精密に測定することによって、電子が量子力学的にからみ合う尺度となる「三体相関」を検出することに成功したと発表した。

同成果は、東大大学院 理学系研究科および大阪大学(阪大)大学院 理学研究科の小林研介教授、阪大大学院 理学研究科の秦徳郎大学院生(現・東京工業大学 理学院物理学系助教)、同・荒川智紀助教(現・産業技術総合研究所 計量標準総合センター)、同・Meydi Ferrier特任研究員(現・パリ南大学講師)、大阪市立大 大学院理学研究科兼同大学 南部陽一郎物理学研究所の小栗章教授、同・大学院理学研究科の寺谷義道特任助教、東大 物性研究所の阪野塁助教らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

量子力学によれば、電子や原子などの粒子が1個だけある場合、粒子の振る舞いを精密に予言することが可能である。しかし粒子が多数あって、それらが互いに量子力学的な相互作用を及ぼし合うとき、その振る舞いを正確に予測することは非常に難しくなる。

単に予測するための計算が複雑になることで難しくなるのではなく、そのような粒子の集団が粒子1個の性質からはまったく予想もできないような挙動をすることがあるためで、粒子は1個と集団ではその振る舞いは大きく異なり、それは「量子多体現象」と呼ばれている。また、その集団が一体となって、あたかも液体であるかのように振る舞いうことがあり、そうした液体状態は、「量子液体」と呼ばれている。

量子液体を生み出す量子多体現象の代表例に、1964年に近藤淳博士が発見した「近藤効果」がある。発見されて以来現在に至るまで、50年以上にわたって近藤効果は物性物理学における大切なテーマの1つであり、数多くの研究が行われ、理論的には、近藤状態は「局所フェルミ液体」と呼ばれる量子液体の一種として記述されることが確立している。

近藤状態の振る舞いを研究することは、強い電子相関に支配される量子液体を研究することとも考えられることから、研究チームは今回、近藤効果によって形成された量子液体の性質を、平衡状態から非平衡状態まで精密に調査することを試みることにしたという。

これまで、近藤効果に対する多くの実験的研究においては、巨視的なサイズの試料を用いて、多数のスピンを含んだ集団の平均的な性質を調査する方法が採られてきたが、微細加工技術を使って作製される「人工原子」と呼ばれる微小な電子回路では、電子の数を1個ずつ制御できるため、たった1個のスピンによって引き起こされる近藤効果を、現象に関わるあらゆるパラメータを制御しながら研究することが可能だという。

これは近藤状態にある人工原子は、非平衡状態も含む量子液体についての理論を、理論に忠実な形で高い精度で検証できる理想的な電子回路となっていることを意味するという。

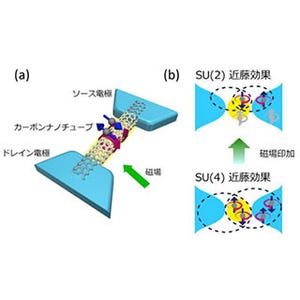

具体的には、人工原子をカーボンナノチューブ(CNT)を用いて作成し、それを用いて近藤効果の研究が行われた。今回の研究では、人工原子に加える電圧や磁場などを制御することによって、理想的な近藤状態が実現されたという。

-

(a)実験に用いられた試料の電子顕微鏡画像。黄色い点線で囲まれた領域に見える白い筋が、CNTからなる人工原子だ。この人工原子にただひとつの電子が閉じ込められ、それによって生じる近藤効果によって量子液体が生成された。この量子液体はソース電極とドレイン電極の間に閉じ込められている。この量子液体の電気伝導度が精密に測定され、その測定結果は画像2aに示されている。(b)量子液体の模式図。たくさんの粒子(電子)から構成されている。粒子2つの間に生じる相互作用(二体相関)と、粒子3つの間に生じる相互作用(三体相関)が、青色と赤色で模式的に表されている (出所:共同プレスリリースPDF)

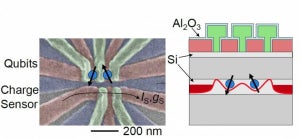

実験の結果、磁場が印加されていない状況の場合、量子液体は、平衡状態から非平衡状態まで2粒子間の相互作用(二体相関)だけで記述できることが判明。この「二体相関」は帯磁率に相当する量であり、これまでの研究によって実験的にも理論的にも確立しているという。

-

(a)バイアス電圧を変化させたときの量子液体の電気伝導度の測定結果(バイアス電圧は、近藤効果のエネルギースケールで規格化されている)。各曲線は、磁場を0Tから2.5Tまで段階的に変化させたときの測定結果だ。バイアス電圧あるいは磁場が増加すると、量子液体の伝導度が大きく変化する。この変化の様子から、量子液体中における粒子の相互作用を検出することが可能だ。(b)(a)に示されている測定結果が解析されて得られた二体相関と三体相関がプロットされている。赤色の四角が実験結果、青色の実線が非平衡領域における局所フェルミ液体論に基づく理論計算、緑色の実線が量子多体効果を考慮しない自由粒子モデルだ。自由粒子モデルでは実験結果をまったく説明できないことや、磁場が増大するとともに三体相関が(負の方向に)増大していることが見て取れる (出所:共同プレスリリースPDF)

ところが磁場が印加された状態では、電流が印加された非平衡状態における量子液体の性質を説明するには、新たに「三体相関」と呼ばれる、3つの粒子の相互作用を取り入れなければならないことも判明したとする。

この結果は、近年発表された非平衡領域にある量子液体を扱う「局所フェルミ液体論」に定量的に合致することが確認されたとのことで、研究チームによれば、今回の研究は、非平衡状態における量子液体の性質を精密に調べることによって、初めて実験的に三体相関を検出することに成功したものだという。

なお、研究チームでは、量子液体の非平衡状態における振る舞いを理解することは、非平衡現象を定量的に理解するためのよい試金石となるとしており、今回の成果が、今後における量子多体現象の研究の発展に資するものだとしている。