大阪大学(阪大)、広島工業大学(広島工大)、高輝度光科学研究センター(JASRI)、理化学研究所(理研)の4者は5月21日、阪大と理研がX線自由電子レーザー施設「SACLA」に共同整備したレーザー高エネルギー密度科学の実験プラットフォームにおいて、極限環境下の液体金属の構造を明らかにすることに成功したと発表した。

同成果は、阪大大学院 工学研究科の片桐健登大学院生(日本学術振興会特別研究員)、同・尾崎典雅准教授、広島工大の大村訓史准教授、理研の宮西宏併研究員、JASRIの籔内俊毅主幹研究員らの共同研究チームによるもの。詳細は、米物理学会刊行の学術誌「Physical Review Letters」に掲載された。

高出力レーザーを照射することで生じる高密度に圧縮された、“正の圧力”下における物質の研究は世界中で進められているが、“負の圧力”で膨張する際の物質はどのように振る舞うのかについては、あまり研究が進んでいないという。

その理由は、高出力レーザーの照射を受けることで金属が液化した状態が、ナノ秒にも満たない短時間しか維持されないことが大きい。

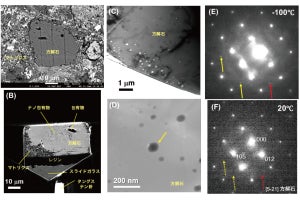

そこで今回の実験では、数Jというエネルギーを1ナノ秒(ns)で照射する高出力レーザーを用いて、高融点・高硬度の金属であるタンタルを最大440万気圧・1万9000度の条件で液体金属状態とするところからスタート。その上で、真空中で高速に膨張させることで極限的な“負の圧力”の液体状態が実現された。その液体の構造を直接観察するため、そこにX線自由電子レーザーが照射され、直接観察することに成功したという。

その観察結果と、コンピューターシミュレーションを駆使して、最大5.6万気圧の“負の圧力”が液体タンタルの内部に発生していることが判明。この大きな負の圧力は、理論的に予測されるキャビテーション(微小な気泡)発生圧力と近い値であったことから、生成された液体タンタルは気体と液体が混合した、より複雑な状態である可能性があるとしている。

今回の研究成果により、圧縮だけでなく膨張の極限環境における液体の構造やその強度などを直接調べることが可能となったことが示された。高温の液体に関する研究の進展は、航空宇宙分野に関わる新材料開発や、レーザー加工およびプロセスの高度化に繋がるものと期待されているとしている。