アルマ望遠鏡を使った大規模掃天観測計画「ALMA Lensing Cluster Survey(ALCS)」の国際共同チームは、アルマ望遠鏡による観測でビッグバンから約9億年後(129億年前)の宇宙に天の川銀河の1/100の質量しかない小さな銀河を発見し、さらに同銀河が回転によって支えられていることが判明したと発表した。

同成果は、東京大学の河野孝太郎 教授、デンマーク・ニールス・ボーア研究所の藤本征史氏、英・ケンブリッジ大学のニコラス・ラポルテ氏らが参加する、ALCS国際共同チームによるもの。詳細が掲載された論文は2本あり、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」と「英国王立天文学会誌」に4月22日付でそれぞれ掲載された。

約138億年前に宇宙がビッグバンで誕生した数億年後に、第1世代の恒星“ファーストスター”が誕生し、それほど間を置かずに最初の小さな銀河が作られ始めたと考えられている。天の川銀河も複数の説があるが、その中にはほぼ130億年前ころに元となった小規模な銀河が誕生したとするものもある。

天の川銀河に限らず、最初期の銀河は非常に小型であるため、星も星間ガスも少なくて暗いため、なおかつ非常に遠方にあるため、従来の観測技術では観測が困難だった。そのため、国立天文台のすばる望遠鏡をはじめとする世界中の大型望遠鏡などでの最遠の銀河の発見などは、そうした初期の銀河の中でも大きめで明るい銀河が主な観測対象となっていた。

しかし、初期宇宙において大きな銀河は一般的な姿とはいいがたく、より暗くて数の多い一般的な小さくて暗い銀河の姿を明らかにすることが、宇宙初期の銀河進化の全体像をつかむ上では欠かせないと考えられていた。

ALCSは、そうした小さくて暗い銀河を研究するため、重力レンズ効果によって拡大し、宇宙初期の銀河を多数探索する大規模掃天観測計画として進められてきた。

ALCSチームは今回、アルマ望遠鏡の観測としては長めの95時間という大規模観測を実施、重力レンズを引き起こす銀河団33個の中心領域をくまなく調査を行ったという。

その結果、オリオン座の足下に位置するうさぎ座の方向にあり太陽の1000兆倍の質量を有する銀河団「RXCJ0600-2007」の重力レンズ効果を受けた遠方銀河を発見することに成功。ハワイ・マウナケア山頂とチリのセロ・パチョンに建設された双子の望遠鏡であるジェミニ望遠鏡の観測データと合わせることで、その遠方銀河の光は約129億年前に発せられたものであることが確認されたという。

この遠方銀河は、アルマ望遠鏡による観測データから「RXCJ0600-z6」と命名され、詳細な分析が行われた。その結果、重力レンズ効果によって像が3つ以上に分かれていること、ならびに重力レンズの増光率が最大となる場所(臨界線)をまたいでいることなどが判明し、RXCJ0600-z6のある場所は重力レンズ効果によって約160倍に拡大されていることが示されたとする。

-

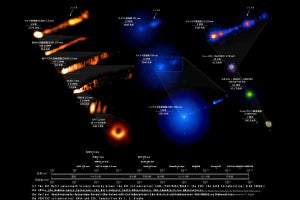

ハッブル宇宙望遠鏡によって撮影された銀河団RXCJ0600-2007の画像に、アルマ望遠鏡によって観測された129億光年彼方の銀河RXCJ0600-z6の重力レンズ像が赤色で合成された画像。銀河団による重力レンズ効果でRXCJ0600-z6の像は増光・拡大され、3つ以上に分裂している (c) ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Fujimoto et al., NASA/ESA Hubble Space Telescope (出所:アルマ望遠鏡Webサイト)

RXCJ0600-z6の手前の銀河団の画像と、欧州南天天文台の巨大望遠鏡VLTの分光データ、重力レンズ効果を精緻に計算できる理論モデルを組み合わせ、RXCJ0600-z6の復元を行ったところ、その総質量は太陽質量の約20~30億倍、天の川銀河の約1/100という小ささであることが判明したほか、その内部構造を約1000光年の分解能で描き出すことに成功したという。この分解能は、銀河中で星形成の母体となる星間物質の集合体「巨大分子雲複合体」に対応するスケールであり、初期宇宙における銀河の構造をこれほど高い分解能で描き出したのは、今回が初めてのことだという。

-

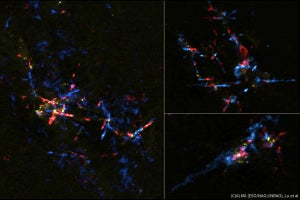

銀河団による重力レンズ効果が逆算され、復元されたRXCJ0600-z6の姿。アルマ望遠鏡で観測された炭素イオンが放つ電波の広がりが赤色の等高線で、ハッブル宇宙望遠鏡で観測された光の広がりが青色の等高線で示されている。重力レンズの増光率が最大となる場所(臨界線)が銀河本体の左側を通っていたため、この部分はさらに大きく拡大されていた(左上の拡大図) (c) ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Fujimoto et al., NASA/ESA Hubble Space Telescope (出所:アルマ望遠鏡Webサイト)

誕生して間もない“赤ちゃん銀河”がどのような構造をしていたのかは、理論的にも観測的にも議論となってきたが、従来は、初期の銀河に含まれるガスはランダムな動きをしており、整然と回転している成熟した現在の渦巻銀河とは異なると考えられていた。一方で、これまでのアルマ望遠鏡による観測から、回転している若い銀河が複数発見されており、これまでの理論的な枠組みに疑問を投げかけてきたが、それらの多くはRXCJ0600-z6と比べて数桁明るい(大きい)銀河たちであったという。しかし今回の観測からは、従来よりも小さいRXCJ0600-z6も回転によって支えられていることが判明。まだ1例目に過ぎないものの、これまで観測されてきた大型銀河とは異なり、初期宇宙に普遍的に存在していたと考えられる小さな銀河も回転していたことが示されたことは、銀河形成理論に再考を迫る重要な結果と研究チームでは説明している。

今回の観測結果からRXCJ0600-z6は非常に重要な銀河と考えられることから、2021年秋にNASAが打ち上げる予定のジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡でも観測されることが決定したという。アルマ望遠鏡は、銀河中の冷たいガスやダストの様子を見てきたが、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、星の分布や若い星が誕生する現場、電離した熱いガスの激しい動きを調べることが可能で、ニールス・ボーア研究所の藤本氏によれば、アルマ望遠鏡と組み合わせて観測することで、星とそれを取り巻く多層的な銀河の構造と運動の様子も解き明かせるのではないか、としている。

また、日本も参加している国際協力によって建設が進められている口径30mのTMT望遠鏡が完成すれば、銀河内部の星団や、もしかしたら個々の星々を検出できる可能性もあるという。これまで、重力レンズを使って約95億光年先の星が観測された例があるが、TMT望遠鏡でRXCJ0600-z6を観測すれば、一気に宇宙誕生後10億年に満たない初期宇宙の星を観測できる可能性があるともしている。