立命館大学、京都大学(京大)、東京工業大学(東工大)、北海道大学(北大)、高輝度光科学研究センター(JASRI)の5者は4月22日、炭素質コンドライト隕石の一種で、2012年に米国カリフォルニアに落下した「サッターズミル隕石」の鉱物中に閉じ込められた、二酸化炭素(CO2)に富む液体の水を発見したことを発表した。

同成果は、立命館大 総合科学技術研究機構/中国科学院広州地球化学研究所の土`山明 教授、京大 理学研究科の三宅亮 准教授、同・北山晃氏、東工大 理学院の奥住聡 准教授、北大 理学研究員の川野潤 准教授、JASRI 放射光利用研究基板センターの上杉健太朗 副主幹研究員(微細構造計測チームリーダー)、同・竹内晃久 副主幹研究員らによるもの。詳細は、米科学振興協会が発行する「Science Advance」に掲載された。

現在の地球は海洋が約7割を占めるなど、水が豊富に存在することが分かっている。しかし、約46億年前に微惑星が衝突・合体を繰り返して誕生したばかりの頃の地球は、表面がマグマに覆われているような灼熱の状態にあり、とても水が液体の形で存在できなかったとされる。

また、地球の公転軌道の辺りは、太陽からの熱エネルギーが豊富なため、水が氷として存在できない。太陽によって水は蒸発させられ、さらには太陽風によって吹き飛ばされてしまい、地球周辺の空間は乾燥しきっていたと考えられている。

現在の地球のように大量の水が星全体を覆った正確な時期は不明だが、今から約40億年ほど前に、海の浅瀬や海底の熱水噴出口の周辺などで生命が誕生したと考えられていることから、その時点で水があったことは間違いないと考えられる。その際に水が大量にあったとするなら、地球誕生から約6億年の間に大量の水がもたらされたことになる。

では、その大量の水がどこからもたらされたのか。大きく2つの説があり、1つは、干上がっているように見えても、元々地球の岩石中に含まれていたとする説。そして火山噴火などによって大気中に放出され、雨となって少しずつ水がたまっていたという考えだ。現在の地球でも、高温でとても水が存在しているとは思えないが、地下のマグマ中にも水は多量に含まれているという。

そしてもう1つは、彗星や隕石などによって運ばれてきたとするものだ。元々原始惑星系円盤には多量の水が含まれており、太陽から遠ざかるとそれだけ冷えるため、今でも太陽系の外側には氷の形で彗星や隕石などに含まれて無数に存在している。それらが地球に大量に降り注いだことで、地球に水がもたらされた、とする考え方である。

今回の研究は、水を含んでいる始原的な隕石である炭素質コンドライト中における液体の水の探索が行われたというもの。一般的に炭素質コンドライト中の水は、鉱物の結晶構造中に「水酸基(OH)」や水分子の形で存在しており、液体の水はこれまで発見されたことがない。そこで、炭素質コンドライト隕石の1つであるサッターズミル隕石をサンプルとして、新しい手法を用いてその内部に液体の水が探し求められたのである。

今回の水探しで着目されたのが、隕石中の「方解石」だ。方解石は分子構造としては「CaCO3」で表され、カルシウム、炭素、酸素で構成される鉱物である。惑星系の卵は、水素ガスやダストなどが濃く集まった冷たい分子雲から生まれる。ダストには、量は異なるものの過去の超新星爆発で放出されたさまざまな天然元素が含まれており、その中には氷も含まれる。

そして分子雲は密度を増して分子雲コアとなり、さらに密度を増してその中心で太陽が産声を上げる頃、その周囲の原始惑星系円盤の中ではさまざまな鉱物と共に氷が集積されることで、微惑星(そのうち惑星になれなかったものが小惑星となる)はできあがっていく。サッターズミル隕石の母天体も、そうしてできあがった小惑星の1つであるとされている。

そして母天体が太陽に近づくなど、何らかの理由で氷が溶け出した結果、水はさまざまな鉱物と反応することから隕石中の鉱物を溶かし込んで水質変性を起こす。方解石は、このときの鉱物の溶け込んだ水溶液から析出されたものと考えられている。そのため、方解石に取り込まれた当時の水が、方解石粒子中に包有物として残っている可能性があるのだという。

分析の結果、方解石中において数μmよりも大きな包有物が多数見出されたという。

-

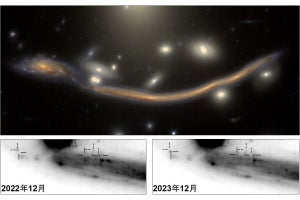

サッターズミル隕石中のCO2に富む流体包有物の発見。(A)隕石の走査型電子顕微鏡(画像)。方解石が着目された。(B)サンプルのX線ナノCT画像。集束イオンビームを用いて方解石が切り出され、SPring-8でX線ナノCT撮影が行われた。数μmの比較的大きな包有物に加え、ナノメートルサイズの包有物も多数存在することがわかった。(C)方解石中のナノ包有物の透過型電子顕微鏡画像。ナノ包有物が多数存在する領域をイオンビームを用いて薄く切り出し、透過型電子顕微鏡で観察が行われた。(D)CO2に富む流体包有物を含むナノ包有物(黄色の矢印の先)の透過型電子顕微鏡画像。(E、F)(D)の包有物を含む領域の電子回折図形。明るい斑点は方解石の回折によるもの。-100℃の(E)で見えている余分な斑点(黄色い矢印の先)の位置と、20℃の(F)ではこれらが消えることから、CO2とH2Oの化合物あるいはCO2の氷の存在が明らかとなった (出所:共同プレスリリースPDF)

平坦な結晶面を持つその包有物の中に、水が存在していることが期待されたが、残念なことに発見されず。サッターズミル隕石(の母天体)が誕生して約46億年という長い時間の間に宇宙のどこかへと失われてしまったらしく、中身は空隙となっており、水は存在していないことが確認された。

しかし方解石中において、1μmよりもさらに小さなナノメートルサイズの包有物(ナノ包有物)が無数に存在していることが判明。それらの中身の詳細な調査を実施。その結果、常温(20℃)で見える方解石結晶の回折スポットに加えて、低温(-100℃)で新たな回折スポットが出現。その位置から純粋な水(H2O)の氷ではなく、CO2の氷もしくはCO2ハイドレートと呼ばれる氷であることが明らかとなった。また、CO2-H2O系の相図からその流体に含まれるCO2の量は、15%以上ということも判明したとする。

さらに、サッターズミル隕石が受けた水質変成時に、このような多量のCO2を含む流体が存在できる条件として、母天体の直径はおおよそ100kmよりも大きなものであったことも明らかとなった。

このような多量のCO2を含む流体の存在は、サッターズミル隕石の母天体がCO2を含む氷と共に形成されたことを意味しており、CO2が15%と多量に含まれていたことから、サッターズミル隕石の母天体はCO2のスノーラインよりも外側、COの氷は見つからなかったことからCOのスノーラインよりは内側で作られたと研究チームでは推測している。

-

太陽系形成時に存在したH2O、CO2、COの各スノーラインについて、これらの太陽からの距離が時間(太陽系星雲物質の太陽への落下率として表されている)経過と共に、どのように変化したかが示されている図に、考えられるサッターズミル隕石の母天体の形成領域が示されている。木星は現在の軌道(太陽からの距離は約5天文単位)よりも内側で形成されたとする説が採用されており、サッターズミル隕石の母天体の形成領域は木星よりも外側であったことがわかる。やがて木星は火星軌道付近まで太陽に近づいたあとに、土星に引っ張られて外側へ向かい、今の位置に落ち着いた。その際に木星の重力の影響を受けて、サッターズミル隕石の母天体は小惑星帯の辺りまで太陽に近づいたと考えられるという (出所:共同プレスリリースPDF)

これまでの太陽系形成理論では、惑星や、小惑星をはじめとする小天体が形成された位置は、現在の軌道と大きく変わらないと考えられてきた。しかし、近年では、系外惑星の発見などもあり、惑星や小天体は形成後にその軌道が変化する(移動する)ことが珍しくないと考えられるようになってきた。

また最近の研究では、隕石や地球外物質の安定同位体組成が、炭素質コンドライトとそれ以外の大きく2つのグループに分類されることが明らかとなり、前者は木星の外側の領域で、後者は内側の領域で形成されたとされると考えられるようになってきた。木星が過去の大移動によって多大な影響を受けた小天体の中には、サッターズミル隕石の母天体も含まれており、そのときに現在の小惑星帯に移動したと推測されている。つまり、今回の発見は近年の新しい太陽系形成モデルの物質学的な証拠を示したことになるという。

なお、小惑星探査機「はやぶさ2」がサンプルを採取した小惑星リュウグウも炭素質コンドライトかそれに類似した物質に対応すると考えられており、間もなく初期分析が始まるこのはやぶさ2が持ち帰ったサンプルからも今回と同様の液体が見出され、リュウグウの形成条件を決定することができるかもしれないと研究チームではコメントしている。