東京大学(東大)は4月6日、従来の高電圧リチウムイオン電池開発において見逃されていた第3の劣化因子を発見し、すべての劣化ヨウ素を高度かつ同時に抑制することで、5.2Vを上限作動電圧とするリチウムイオン電池の長期安定動作を実現したことを発表した。

同成果は、東大大学院 工学系研究科 化学システム工学専攻の山田淳夫教授、同・山田裕貴准教授、同・Ko Seongjae特任研究員らの研究チームによるもの。詳細は、エネルギー研究専門雑誌「Joule」にオンライン掲載された。

現代において、さまざまな電子機器に活用されるようになったリチウムイオン電池だが、電気自動車やスマートグリッドなど、従来よりも高電圧、高容量での用途に向け、さらなる高性能化が求められている。一方で、長年の研究開発により、その容量は理論最大値に到達しつつある。

しかし、作動上限電圧は長年にわたって4.3V程度に留まっており、これを5V以上にすることで高エネルギー密度化ができるのでは、という期待から、それを実現する多くの正極材料が開発されてきたものの、「初期容量比80%維持率/1000回充放電」という、実用化レベルでの安定作動の確保には至っておらず、実用化への見通しは立っていない状況となっている。

作動電圧の向上が難しい原因として挙げられてきたのが、高電圧作動(高酸化雰囲気)時の電解液と正極物質の激しい劣化だという。

この激しい劣化は酸化副反応が起点とされており、それを抑制するための研究が進められてきているものの、これまで十分な効果は得られてこなかったという。そこで研究チームでは、これまでの高電圧リチウムイオン電池の開発において、見逃されてきた重要な阻害因子が存在しているのではないかと考察。多角的な分析を行うことで、その存在の解明に挑んだという。

-

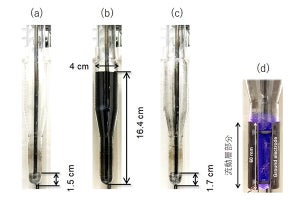

(a)従来のリチウムイオン電池(4.3V以下)と、(b)超5Vリチウムイオン電池(5.2V)の比較イメージ図。電池の正極(左側)と負極(右側)間の電位差(電圧)が大きいほど、高いエネルギー密度を有する。今回の研究では、高電圧劣化機構の解明とともに、その劣化を抑制するように設計された独自の高濃度電解液を採用することで、5.2Vを上限電圧とするリチウムイオン電池の長寿命化が達成された (出所:東大プレスリリースPDF)

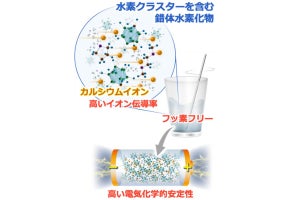

通常の電解液中には、フリーなアニオンや溶媒分子が豊富に存在しており、一定電圧以上(リチウム基準で4.5V以上)になると炭素導電助剤の黒鉛層間に挿入されてしまうが、その問題は、黒鉛の層間距離に対し、アニオンや溶媒分子の大きさが大きいことで、それにより層間が大きく拡張されてしまい、その結果、構造が破壊され、そして新たな活性サイトが出現することによって電解液の酸化分解反応が加速すると同時に、正極全体の導電性が低下してしまうということがわかったとする。

-

炭素導電助剤へのアニオン挿入による劣化機構。(a)正極の模式図。集電体(灰色)の上に正極活物質(青色)とバインダー(黄色)、炭素導電助剤(黒色)が絡み合っている。(b)炭素導電助剤への電解液中のアニオン挿入(または溶媒の共挿入)のイメージ図。炭素導電助剤の黒鉛層間距離に対し、アニオンや溶媒分子のサイズが大きいため、これらの挿入が炭素導電助剤の構造を破壊する。これにより、電解液の酸化分解反応を加速する新たな活性サイトが出現すると同時に、正極全体の導電性が低下してしまうことが判明した (出所:東大プレスリリースPDF)

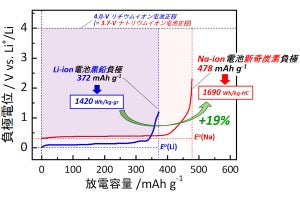

この問題を解決したのが、アニオンや溶媒分子がすべてリチウムイオンと強く結び付くほどの高濃度電解液で、これと正極表面にアニオンの透過を防ぐ保護膜を形成できる溶媒を採用することで、炭素導電助剤への挿入を困難としたほか、正極活物質の表面を強い酸化雰囲気から保護できるようになったという。加えて、既存の電解液で問題となっていた高電圧における電解液の酸化分解反応も抑制することができることが示されたという。

-

高濃度電解液と保護膜によるアニオン挿入抑制のイメージ図。(a)商用電解液と従来の表面設計が用いられている場合、電解液中のアニオンが炭素導電助剤に容易に挿入され、その結果、炭素導電助剤が破壊される。(b)高濃度電解液は、アニオンがリチウムイオンと強く結び付いているため、炭素導電助剤へのアニオンの挿入が困難になる。また、正極表面に形成されたアニオンの透過を防ぐ保護膜は、炭素導電助剤にアニオンが近づきにくくする (出所:東大プレスリリースPDF)

-

(a)高濃度電解液によるアニオン挿入活性化障壁増加。高濃度電解液は、アニオンがリチウムイオンと強く結び付いている独特な構造を有している。したがって、アニオンの炭素導電助剤への挿入時に必要な活性化エネルギーが大きく上昇する。(b)新規表面設計(保護被膜形成)によるアニオン挿入抑制。正極表面に形成された保護膜は、アニオンの透過を防ぐと同時に、正極活物質の表面を強い酸化雰囲気から保護する (出所:東大プレスリリースPDF)

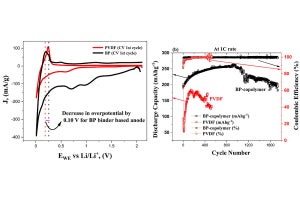

研究チームでは、このような多機能を発揮する電解液を適用することで、フッ化リン酸コバルトリチウム(Li2CoPO4F)と黒鉛からなる5.2Vを最大充電電圧とする高電圧リチウムイオン電池の実用レベルの安定動作(初期容量比93%維持率/1000回充放電)を実現したという。

-

フッ化リン酸コバルトリチウム(Li2CoPO4F)と黒鉛からなる超5Vリチウムイオン電池の充放電サイクル特性。商用電解液と従来の表面設計では200回の繰り返し充放電で容量が大きく劣化していた。一方、高濃度電解液とアニオンの透過を防ぐ保護膜形成を用いた場合、1000回以上の繰り返し充放電を行ってもほとんど容量が劣化しないことが見て取れる (出所:東大プレスリリースPDF)

リチウムイオン電池に貯蔵されるエネルギー量は容量と作動電圧の積で決まるため、今回開発された高電圧リチウムイオン電池設計技術を活用することで、貯蔵できるエネルギー量を増やすことができるようになり、より高性能なリチウムイオン電池の開発につながることが期待されると研究チームでは説明している。また、リチウムイオン電池の長寿命化の実現や、課題のひとつである充電速度をより高速化させる可能性も提示するものだともしている。