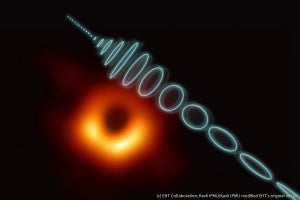

国立天文台は3月29日、潮汐力や磁場、高エネルギー粒子、頻繁な超新星爆発などの影響を強く受けるため、これまでは星の誕生には適さない環境だと考えられてきた天の川銀河の中心部「銀河中心分子雲帯」に隠れた多数の原始星(赤ちゃん星)を、アルマ望遠鏡による観測で発見したと発表した。

同成果は、国立天文台のシン・ルー特任研究員、名古屋大学の犬塚修一郎教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。

恒星は、星間ガスとダストが、超新星爆破などの影響を受けて重力によって収縮することで形成が始まる。星間ガスやダストが重力によって集まる過程がもし何かの理由で妨げられてしまうと、恒星は形成されなくなってしまう。たとえば、星間ガスやダストが激しい乱流状態になっていれば、重力の力は弱いために集まりにくい。また強い磁場がガス雲を支えることでも、重力による収縮を妨げてしまう。

我々の天の川銀河には、実際にそうした理由により、星間ガスやダストが集まりにくくなっている領域がある。それが、天の川銀河の中心から1000光年ほどの範囲に広がっている巨大な銀河中心分子雲帯だ。ここでは、例外的に活発な星形成を起こしている「いて座B2」領域を除いて、銀河の一般的な領域に比べて星形成の効率がずっと低いことが明らかにされており、せいぜい星形成率は10%程度と考えられてきたという。

そうした中、研究チームは、この銀河中心分子雲帯の抑制された星形成活動の実態を探るため、アルマ望遠鏡による観測を実施した。分子雲のような領域は光学観測は難しいが、アルマ望遠鏡のような電波観測が観測には適しているためである。

観測した領域には大量のガスが含まれているが、これまでの研究からは星形成活動が起きていないと考えられていた。しかしアルマ望遠鏡の観測により、800を超える高密度ガス塊が発見された。

ただし、これらの高密度ガス塊が実際に「星の卵」であるかどうかはその時点では不明であるため、実際に星が誕生している証拠を見つけるための観測をさらに実施。具体的には、星が誕生している証拠である、原始星から噴き出すガス流「アウトフロー」の探索を実施したという。

その結果、銀河中心分子雲帯の中に、小さく暗いながらも43のアウトフローを検出することに成功。これまでの定説では星の誕生には適さないと考えられた領域に、まさに生まれたての星がたくさん隠れていたことを明らかにされた。

また、これにより800以上の高密度ガス塊があるものの、アウトフローの数は43と、差が生じているという新たな謎がでてきたが、これについて研究チームでは、未発見のアウトフローがまだたくさん隠れているという可能性や、銀河中心分子雲帯での星形成活動が非常に初期の段階であるなどが考えられ、もしかすれば天の川銀河における次の大きな“星のベビーブーム”の始まりを観測した可能性すらあり得るとしている。

さらに、銀河中心分子雲帯において、すでに星が生まれているガス塊と、まだ星のないガス塊の数の比率は、太陽系近傍での比率の数分の1に過ぎないとのことで、この違いは、それぞれの段階を過ごす滞在時間の長さの比率だと考えられるとしている。これは、銀河中心領域では星のないガス塊として過ごす時間が太陽系近傍よりもやや長いことが想定されると研究チームでは述べており、なぜそのようになっているのか、というのは今後の研究課題だとしている。

なお研究チームは、アルマ望遠鏡を用いたより高解像度な銀河中心分子雲帯の観測を実施済みで、現在、そのデータを解析中だという。これによって、アウトフローを駆動する原始星を取り巻くガス円盤の性質を調べることを目指しているとするほか、ほかの星形成領域の観測結果と比較することで、銀河中心分子雲帯における分子ガス雲から原始星に至るまでの進化過程や、化学状態から磁場に至るまでさまざまな環境の理解につなげたいとしている。