武蔵野美術大学(武蔵美)、山形大学、千葉大学、弘前大学の4者は3月10日、樹木の年輪に含まれる炭素の放射性同位体「14C」を従来にない高精度で分析し、17世紀中頃から70年間にわたって太陽活動が低下した「マウンダー極小期」の直前に、通常は約11年周期を示す太陽活動周期が最長で16年に延びていたこと、また活動の低下が40年程度の準備期間を経て緩やかに発生していたことを明らかにしたと発表した。

同成果は、武蔵野美術大学 教養文化・学芸員課程研究室の宮原ひろ子准教授、山形大 学術研究院の門叶冬樹教授(山形大 高感度加速器質量分析センター長)、千葉大大学院 理学研究院の堀田英之准教授、弘前大大学院 理工学研究科の堀内一穂助教らの研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

太陽活動には約11年の基本周期に加えて、数百年から数千年スケールの長期的な変動があることが知られている。毎日同じように輝いているようにしか思えないが、宇宙スケール的な時間で見れば、脈動変光星ほどではないにしても太陽も脈動しているということである。

その長期変動の中には、数百年に一度のペースで起きると考えられているが、太陽活動が数十年という長期間にわたって低下してしまうことがある。その期間中は、太陽表面に現れる黒点の数が極端に減少するという(つまり、太陽表面から飛び出すような磁場が少ないということとなる)。

過去の太陽活動の指標として用いられているのが、樹木や氷床コアの年輪に含まれている宇宙線生成核種の変動だ。宇宙線生成核種とは、地球に飛来した宇宙線が窒素や酸素と衝突することによって生成される放射性同位体元素のこと。太陽活動の復元の場合は、主に樹木の年輪に含まれる14Cや、極域で採取される氷床コアの年輪に含まれる10Beなどが用いられている。それらの変動によると、過去1000年間に太陽活動の大きな低下は5回発生したことが示されているという。

-

(a)樹木や氷床コアの年輪に含まれる宇宙線生成核種の変動に基づき、復元された過去1000年間の太陽活動変動(Steinhilber et al., Natl. Proc. Acad. Sci., 2012)。最も古いものから順に、オールと、ウォルフ、シュペーラー、マウンダー、ダルトンと、数十年規模の太陽活動の低下(極小期)が計5回発生したことがわかる。(b)ガリレオが望遠鏡を発明した17世紀以降の太陽黒点群数の変動(Svalgaard & Schatten, Sol. Phys., 2016)。マウンダー極小期の1645~1715年や、ダルトン極小期の1798~1823年に黒点数の減少が見られる (出所:共同プレスリリースPDF)

太陽活動の低下は、地球に入射するエネルギーが減ることで気温の低下などを招く。気候や海流などもも影響を受け、作物量の低下などにつながっていく。実際、14世紀から19世紀にかけて発生した小氷期は、度重なる太陽活動の低下が主要因だったと考えられている。小氷期においては気温の低下のほかにも降水量の変化や氷河の拡大などが発生した。

太陽にとって500年程度の時間はあっという間だ。約100億年の寿命をヒトの一生を100年として例えてみれば13分強ほどしかない。太陽も機械ではないため、核融合反応を起こす水素の量が常にまったく同じということはなく、また核融合で発生したエネルギーの伝わり方もさまざまな条件が変化することで増減が生じるものと考えられる。そうした結果、放出されるエネルギーが減ってしまう場合があることも考えられるが、ヒトをはじめとする地球上の生物にとっては影響が大きい。

今後も、長期的な太陽活動の低下は発生する可能性があると考えられている。そのため、太陽活動の歴史を詳細に明らかにして、活動低下の詳細なメカニズムを探り、予測手法を確立することが重要なのだ。未来を知るには過去を読み解くことが必要なのである。

このような背景を受けて共同研究チームは今回、過去1000年間の中でも比較的規模が大きく、なおかつ望遠鏡による黒点の観測データが充実しているマウンダー極小期(1645年~1715年)について、発生直前の11年周期の振る舞いを詳細に復元することで、太陽活動の低下のプロセスに迫ることにしたという。

11年周期の長さは、太陽内部の対流層での「子午面循環」の速度と関係することが示唆されている。もしその変化を詳細に捉えることができれば、太陽内部の循環が活動低下に果たす役割を明らかにすることができるという。

なお対流層とは表面のすぐ下にある、太陽半径の外側およそ3割を占める電離した水素(プラズマ)が対流している層のことだ。また子午面循環とは、地球の大気などでも見られるが、赤道から南極もしくは北極までの間、緯線に沿っていくつかに区切り、その各領域内を長方形のようにグルグルと回る対流のことである(つまり、対流層では表面に垂直な深さ(上下)方向の対流と、表面に沿った2次元方向の対流の両方があるということ)。

14Cや10Beなどの宇宙線生成核種の濃度の変動は、過去の太陽活動の間接的な証拠となる。これらの宇宙線生成核種は、宇宙線が大気中の窒素や酸素に衝突することによって生成され、14Cの場合は大気循環を経て樹木の年輪に、10Beは降雪などによって落下して氷床にそれぞれ取り込まれる。

それぞれ得手不得手があり、14Cの場合は、大気中での変動の振幅が弱められてしまうという弱点がある。特に、太陽活動の11年周期のように短い周期を扱う場合は影響が顕著であり、精細な復元を行うことが困難だという。ただし、氷床コアと比較すると、年輪が非常に正確に1年ごとに時間を遡れるため、正確な年代軸で太陽活動を明らかにできるという大きな強みがある。

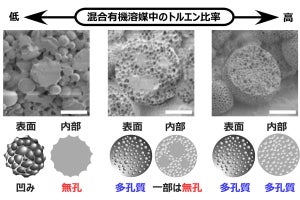

そこで今回の研究では、山形大が所有する加速器質量分析計のシステムの改良と重複測定を行うことで、14Cの分析精度を向上させることにしたという。それと同時に、14Cの変動から黒点数の11年周期変動の精細な情報を抽出するための手法が探られ、その結果、測定精度を従来の約4倍に高めることに成功したという。

-

(a)赤色で示されているデータが、今回の研究で取得された14Cの高精度データ。灰色は、先行研究により取得されていたデータ。(b)14Cのデータと、「炭素循環ボックスモデル」を用いた計算により復元された、地球に飛来した銀河宇宙線量の変動。(c)赤線が、(b)と共に復元された太陽黒点数の変動。破線は、望遠鏡により観測された黒点の記録を収拾することにより再構築された黒点数の変動(Svalgaard & Schatten, Sol. Phys., 2016) (出所:共同プレスリリースPDF)

また14Cの1年分解能での分析の結果、11年周期の1サイクルごとの長さを精密に復元することにも成功。今回の研究では、奈良県室生寺から採取された樹齢382年のスギと、樹齢439年の伊勢神宮スギの年輪が用いられた。

分析の結果、マウンダー極小期の発生直前に、太陽活動の11年周期に異変が見られていたことが判明。発生の3サイクル前に11年周期が約16年という長さに伸びていたことが明らかとなった。太陽活動の基本周期の11年にも若干の振れ幅はあり、通常は±2年、要はおおよそ9~13年の間で推移する。しかし、16年はその振れ幅からはみ出してさらに3年も長いため、異例の長さといえるという。

それと同時に、発生直前のサイクルも12~15年という長さに延びていたことが明らかとなった。この周期の延びは、太陽内部の対流層での子午面循環の速度が遅くなっていたことを示唆しているとしている。こうしたことから、太陽内部の循環が太陽活動を左右する重要なパラメータであることが見えてきたという。

これまでも11年周期の長さが延びると、次のサイクルで黒点数に減少傾向が見られるということが経験的に知られてはいた。たとえば19世紀初頭に発生した小規模な「ダルトン極小期」でも、発生直前に周期が1サイクルだけ延びていたことがわかっている。

しかし、マウンダー極小期のように数十年にわたって黒点数が減少する場合には、その3サイクル前、すなわち約40年前から太陽内部の循環に変化が生じ始め、緩やかに活動の低下が起こることが示唆されたとしている。

これまで、太陽活動の長期的な変動の様相についての理解は進んできたが、その一方でその長期変動の物理メカニズムを解明するために鍵となる11年周期の変動については、長らく精細な復元が難しい状況にあった。しかし今回、14Cの高精度な分析を実現させ、より詳細な情報を得ることが可能となった。

樹木や氷床コアの年輪に加え、堆積物などを用いた研究も進んでいることから、共これらを相補的に用いることで、今後、太陽活動の低下や回復の物理メカニズムについて、よりいっそうの理解が進んでいくことが期待されると共同研究チームは述べている。

また気になるのが現在の太陽の活動状況。1996年にスタートした2つ前の「サイクル23」の長さが12年4か月に延びて以来、やや低調な傾向を示しているという。2009年1月に始まって2020年に終了した「サイクル24」は顕著な延びを示すことはなかったが、2021年1月から始まったばかりの「サイクル25」の動向によっては、今後さらなる活動低下が起こる可能性もあるという。そのため、太陽活動には今後も常に注意を払い続ける必要があるとしている。