東京大学は2月23日、時間分解能500フェムト秒(fs)という超高速X線粉末回折実験により、金属酸化物「五酸化三チタン(Ti3O5)」結晶中の構造が500フェムト秒で変形し、光が照射された同金属酸化物表面から結晶中をピコ秒オーダーで伝搬するひずみ波によって、相転移が進行することを観測することに成功したと発表した。

また弾性体モデル解析により、「ベータ型-Ti3O5」から「ラムダ型-Ti3O5への相転移は、伝搬する“ひずみ波”の進行と同時に16ピコ秒までの間に起こり、熱拡散による相転移(~100ナノ秒)よりも桁違いに早いことが明らかになったことも発表された。

同成果は、東大大学院 理学系研究科の大越慎一教授、筑波大学 数理物質系の所裕子教授、仏・レンヌ大学物理学教室のセリーヌ・マリエット博士、同・マチェイ・ロラン博士、同・マルコ・カマラタ博士らの国際共同研究チームによるもの。仏・CNRS国際共同研究所IM-LEDの国際共同研究の一環として、室温で光誘起相転移を示すラムダ型-Ti3O5の光誘起相転移に関する研究によるものだ。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

相転移とは、同じ物質が固体(固相)⇔液体(液相)⇔気体(気相)と、ある相から別の相へと変わることをいう。光誘起相転移とは、光を当てることで物質の相を変えることで、その技術は光メモリや光スイッチングなど、次世代技術を実現する重要なものだ。そのため、固体の光相転移に関する研究は、材料などの観点から学術的にも産業的にも注目されているのである。

そうした背景において、2010年に、室温で光スイッチング(書き込みと消去)が可能な新種の金属酸化物であるラムダ型-Ti3O5(λ-Ti3O5)を発見したのが、今回の主要メンバーのひとりである大越教授の研究チームだ。

λ-Ti3O5は、ありふれた金属イオンのチタンイオンと酸素イオンのみからできていることが特徴だ。地上で豊富な元素の組み合わせでできた金属酸化物だが、光誘起相転移現象に加えて、電流誘起相転移や長期蓄熱性能も見出されており、産業用途への展開も期待されている。

今回の研究プロジェクトでは、Ti3O5に光を照射した直後の結晶構造変化を、スイスX線自由電子レーザー施設「Swiss-FEL」によるX線回折実験により測定が行われた。Swiss-FELは、時間分解能500フェムト秒という性能を有する施設である。

-

(a)Swiss-FELの時間分解X線粉末回折の概略図。(b)計測に用いられたλ-Ti3O5試料。(c)観測された「デバイ・シュラー環」(一定の波長のX線を粉末試料などに入射させたときに描かれる、入射展を中心とした環状の回折像のこと)。(d)回折強度の時間変化の例。(e)β-Ti3O5からλ-Ti3O5への光誘起相転移。(f)光により誘起されたデバイ・シュラー環の変化 (出所:東京大学Webサイト)

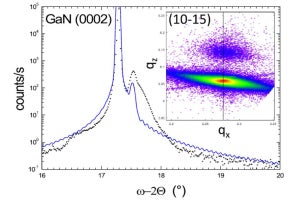

フェムト秒レーザー照射により、価電子帯を構成するチタンイオンの位置が瞬時に変化して、部分的な体積変化により、光が当たっていない結晶内部も含めた格子体積および相分率の時間変化の観測が実施された。その結果、λ-Ti3O5およびβ-Ti3O5の格子体積と微小ひずみ率、相分率ともに、0~16ピコ秒にかけて直線的に増加することが判明した。

-

(a)λ-Ti3O5の格子体積変化(濃橙色)および微小ひずみパラメータ(薄橙色)の時間依存性を表したグラフ。(b)β-Ti3O5の格子体積変化(青)およびλ-Ti3O5の相分率変化(赤)の時間依存性を表したグラフ。(c)λ-Ti3O5の格子体積変化(濃橙色)および微小ひずみパラメータ(薄橙色)の時間依存性の弾性体モデルが用いられたシミュレーション結果のグラフ。(d)β-Ti3O5の格子体積変化(青)およびλ-Ti3O5の相分率変化(赤)の時間依存性に関して弾性体モデルが用いられたシミュレーション結果のグラフ (出所:東京大学Webサイト)

このことから、λ-Ti3O5の格子体積の増加と、β-Ti3O5からλ-Ti3O5への転移が同時に起こっていることが示唆され、ひずみの伝播(ひずみ波)が相転移に関わっていることが示唆されたという。それを確認するために弾性体モデルによる解析が行われ、格子変形を良く再現する結果が得られたとした。

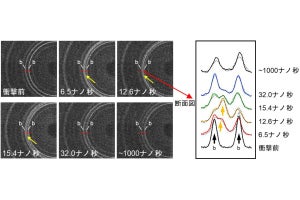

また、音響ひずみ波の波面が結晶界面の100ナノメートルに到達するまでに16ピコ秒かかることが測定された。これは、β-Ti3O5の体積の極小点と一致しており、体積の大きいλ-Ti3O5に変化した部分により圧縮された結果と考えられるとする。

以上の結果から、Ti3O5ナノ結晶のスイッチングが、伝搬するひずみ波面と同時にピコ秒スケールで起こり、熱拡散による相転移(~100ナノ秒)よりも桁違いに早いことが示唆されたのである。

この結果は、Ti3O5の光相転移が、熱によって誘起されるランダムな成長とは対照的に、転移がコヒーレントに伝播していることを示唆しているという。従来の核生成と核成長のモデルでは、新たな相の相分率の時間依存性がシグモイド曲線状に変化することが多いのに対し、今回の研究で観測された変化は直線的であり、著しく異なっているとする。

また、欧州シンクロトロン放射光施設(ESRF)において測定された結果から、熱拡散による相転移は100ナノ秒程度の時間スケールで起こり、ひずみ波による転移よりもはるかに遅いことが確認された。

-

λ-Ti3O5の相分率(ΔXλ)の時間依存性(サブピコ秒からミリ秒まで)をまとめたグラフ。マゼンタ色の四角は、X線エネルギーE=11.5keV、入射角Ψ=0.35°の条件で欧州シンクロトロン放射光施設(ESRF)にて測定されたデータ。相分率の変化は、Swiss-FELで観測された(E=6.5keV、入射角Ψ=0.55°)時間変化(灰色の三角形)と直接比較できるように、最大値で規格化されている。遅い時間領域は、対数の時間スケールで表示されている (出所:東京大学Webサイト)

なお今回の研究は、CNRS国際共同研究所IM-LED研究チームが、Swiss-FEL初の時間分解X線回折計測のこけら落としとして行われたものだという。最新のXFEL光源を用いれば、原子間の動きや格子のゆがみをフェムト秒スケールのリアルタイムで調べることが可能であることが実証された実験でもあった。