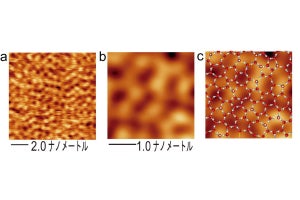

東京大学、中性子科学センター、日本原子力研究開発機構 J-PARCセンター(J-PARCセンター)の3者は2月19日、常温の水を加圧して最初に出現する「氷VI」を-150℃程度まで冷やすことで得られる氷を低温高圧下における誘電率測定および中性子回折実験で分析したところ、新たな氷の多形である「氷XIX」であることを確認したと共同で発表した。

同成果は、東大 物性研究所の山根崚特任研究員(研究当時大学院生)、東大大学院 理学系研究科 地殻化学実験施設の小松一生准教授、東大 物性研究所 附属物質設計評価施設の郷地順助教、同・上床美也教授、中性子科学センターの町田真一研究員、日本原子力研究開発機構 J-PARCセンターの服部高典主任研究員、東大大学院 理学系研究科 化学専攻の伊藤颯大学院生、東大大学院 理学系研究科 地殻化学実験施設の鍵裕之教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

黒鉛とダイヤモンドのように、同じ化学組成を持ちながら異なる結晶構造を持つものを「多形」という。氷は最も我々に身近な結晶といえるが、実は数多くの多形が存在し、その種類の多さはほかの物質と比べても群を抜いている。冷蔵庫の製氷機などにおいて常温常圧化で作られる普通の氷は「氷Ih」と呼ばれなんと今回発見された最新の「氷XIX」まで含めると20種類にもなる。この種類の多さは、研究者の目で見ても驚異的だという。

-

(左)今回の研究で新しく明らかになった氷の温度-圧力相図。相図中の赤と青の点は誘電率測定の実験点。点線は、実験的に未確認な相境界線が示されている。(右)水分子の配向が無秩序な氷Ih(通常の氷)および氷VIの結晶構造。氷Ihの結晶構造で赤丸は酸素原子、白丸は水素原子を表している。氷VIの結晶構造では赤と青の2色で酸素原子が表されており、それぞれの色でグループ分けされた水分子は独立にネットワークを作っている (出所:東大Webサイト)

多くの物質は、ある特定の原子や分子の並び方がほかよりもエネルギー的に優位になるため、ごく少数の結晶構造のみが実現される。しかし氷の場合は状況が異なっており、エネルギー的に近い水分子の並び方が多数存在するため、温度や圧力に応じて結晶構造の異なる多くの多形が出現するのだという。

さらに氷では、結晶格子点上に並んだ水分子の電荷の偏りの向き(双極子モーメント)にも自由度があり、水分子の向きの秩序化によっても異なる多形となる。この秩序化の仕方も無数に考えられるため、エネルギー的に近い分子配列が多数存在することも不思議ではないとする。

氷の多形のほとんどは、GPaオーダーの高い圧力を加えることで出現する。圧力は温度と並び物質の性質を調べる基本的な物理パラメータであり、1900年代初頭から多くの研究者によって1GPa以上の圧力を発生させる高圧実験技術が開発され、その発展とともに新しい氷の多形が続々と発見されてきた歴史がある。近年は極端な圧力と温度を条件とした氷の多形も発見(創出)されており、例えば2019年には100GPaかつ2000Kを超えるような極端条件で誕生する「氷XVIII」が報告されている。

このようにさまざまな圧力と温度によっていくつもの種類がある氷の多形だが、解明されてない部分もある。これまで発見された氷多形では、あるひとつの無秩序相に対してひとつの秩序相しか発見されておらず、氷が複数の秩序相を取るかどうかが大きな問題だった。

そのような背景の中で、2018年になって、氷高圧相である氷VI(無秩序相)に既知の秩序相である「氷XV」以外に、もうひとつの秩序相が存在する可能性が指摘された。しかし、この第2の秩序相の存在を直接示すような実験的証拠はなく、研究者の間でもその存在を巡って意見が分かれていたのである。

氷VIの秩序相への相転移を観察し、かつ、その秩序相がこれまでに報告されている氷XVと異なる相であることを示すには、水素配置を詳しく知ることができる中性子回折実験を低温高圧下という特殊な条件で実施する必要がある。中性子回折実験は、中性子が原子中の原子核と相互作用すること(回折現象)を利用した構造解析法だ。

これまで氷VIの第2の秩序相が直接観察されていなかった主な理由は、この低温高圧下での中性子回折実験が技術的に困難であったことが大きいという。一方、氷中の水分子の動きおよびその秩序化は、誘電率の変化としても観測することが可能だ。

-

(左上)誘電率測定の原理の説明図。(左下)新しく開発された誘電率測定用ハイブリッド型高圧セルの構造図。(右)実際の測定データの例。124K近傍で誘電応答が劇的に減少し、氷の秩序化が起きていることが示されている(誘電定数、損失は真空の誘電率で割られたものが表示されている) (出所:東大Webサイト)

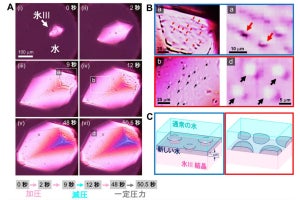

誘電率測定では結晶構造は確認できないが、秩序化の検知は中性子回折測定よりも詳細に調べられるという特徴がある。そこでまず共同研究チームが実施したのが、氷VIの秩序化の温度-圧力相研究を誘電率測定で網羅的に調査することだった。なお、今回の研究では新たに改良された誘電率測定用に高圧セルが導入された。

改良されたセルは、誘電率とともに試料の圧力も同時に測れることが優れた点だ。そして得られたデータを基に相図上に氷VIの秩序化温度がプロットされると、1.6GPa付近を境にして低圧側と高圧側では相境界の勾配が負から正に転じることが明らかとなった。このことは、これらふたつの領域で異なる秩序相が出現していることを示しているという。

過去の結果との照合が行われ、低圧側の誘電率の変化は氷VIから氷XVへの相転移、高圧側の変化は氷VIから新たな秩序相への相転移をそれぞれ示唆していることが明らかとなった。

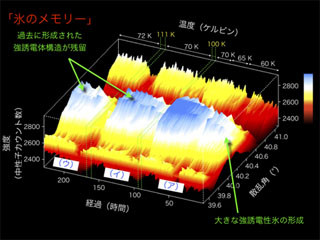

続いて、共同研究チームが独自に開発した中性子回折用の温度圧力可変装置(通称Mito system)を用いて、1.6GPa以上の圧力領域で粉末中性子回折実験が行われた。その結果、氷XIXの結晶構造から得られる回折パターンには氷XVで説明のできないピークが複数存在することが確認されたのである。

-

高圧下粉末中性子回折実験により測定された氷VIと氷XIXの回折パターン。115Kと108Kの間で相転移により回折パターンが変化するのが特徴だ。特に、青の逆三角で表されたふたつの小さなピークが、氷VIや既知の秩序相XVでは出現し得ない回折ピークである(パターンの下部の黒と青の線はそれぞれ氷VI、氷XVおよび氷XIXの結晶構造で出現し得る回折ピークの位置が示されている) (出所:東大Webサイト)

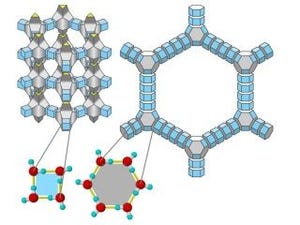

これらのピークは氷XIXの単位格子が氷XVのものよりも大きくなった(√2×√2×1倍)と考えると説明がつくという。よって、氷VIに確かに第2の水素秩序相が存在することが、はじめて実験的に確認されることとなった。新しい氷の多形には、新たなローマ数字が割り振られるため、この第2の秩序相は氷XIXとされた。

詳細な構造解析の結果、氷XIXの結晶構造について空間反転対称性を持たないふたつの構造が提案された。そのうちのひとつは、水分子の電荷の偏りが結晶構造全体でも打ち消し合われず現れるというものだ。この巨視的な電荷の偏りは、氷に強誘電性などの機能性をもたらす可能性があるという。

-

提案された氷XIXの結晶構造のひとつ。氷VIの結晶構造の特徴であるふたつの水分子ネットワーク(赤、青)を保ちつつ、水分子の配向が秩序化している点が特徴。ただし、部分的に無秩序性が残った水分子も存在し、完全な氷の秩序相ではないという特徴も備える。画像の上下方向(c軸)が分極軸 (出所:東大Webサイト)

共同研究チームは今回の成果に対し、今回の成果と同様の視点で研究を進めることで、ほかの無秩序相においても第2・第3の秩序相を探査する研究が進み、氷の多形の数がここ数年でさらに増えていくことが期待されるとしている。

どのように条件を変えれば、新しい秩序状態が誘起されるのかは非常に興味深いテーマだという。今回のように圧力は分子の配向をコントロールする強力なパラメータだが、今後温度や水分子の電気双極子モーメントと静電的にカップルする電場などをコントロールすることによって、新しい秩序状態が見つかるかもしれないとした。

このことは、氷の秩序化様式の意図的な制御という新しい展開が期待さるという。水分子が生み出す豊かな電気的物性は、究極的にクリーンな氷を用いたデバイスへの発想につながることも期待されるとした。

また共同研究チームは、今回の氷XIXに対し、自然界で存在し得るのかということも見解を述べている。まず結果から述べると、ほかの多くの氷の多形と同様で、条件が特殊なために氷XIXが実際に自然界で観測されることは、あまり期待できないとしている。

その理由は、まず1GPaという圧力が、地球であれば地下約30kmもの深さにおける圧力に相当するからだ。当然、そのような地球深部の温度は高温であるため、-150℃以下の低温環境はあり得ないはずで、安定な氷XIXは存在しそうにないという。

ただし、最近になって、天然ダイヤモンドの包有物中から、従来は自然界には存在しないと考えられていた「氷VII」も見つかっている。この事実は、現在の知見のみから氷XIXが自然界のどこにも存在しないと断言することはできない、ということを物語っているという。

今回、氷XIXが安定に存在できる温度圧力領域が誘電率測定から決定されたが、もし将来自然界で氷XIXが見つかることがあれば、今回得られた結果がその形成過程を紐解くための鍵となるだろうとしている。また、たとえ氷XIXが自然界には存在しないとしても、氷そのものを理解するという視点からは各氷多形の安定領域は重要な知見だとした。