国立天文台ならびに統計数理研究所(統数研)は2月16日、スーパーコンピュータを使った大規模シミュレーションによって、宇宙の極めて初期の様子を探る新しい解析方法を開発したと発表した。

同成果は、国立天文台 科学研究部/統数研 統計思考院の白崎正人助教、国立天文台 科学研究部の杉山尚徳特任助教、弘前大学 理工学研究科の高橋龍一氏、スペイン ラ・ラグーナ大学のFrancisco-Shu Kitaura氏らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米物理学専門誌「Physical Review D」にオンライン掲載掲載された。

宇宙において銀河は、均等に存在しているわけではない。泡の表面のように無数の銀河が集まった領域と、泡の中のように銀河がほとんどない領域(ボイド)があり、こうした3次元構造は「宇宙の大規模構造」、「フィラメント構造」などと呼ばれる。こうした構造がなぜ生じたのかは、またどのようにしてこれだけの大規模構造ができてきたのかは多くの謎が残されており、まだ正確にはわかっていない。

宇宙の大規模構造の起源を取り扱う仮説は複数あるが、その中でも有力とされるのが「インフレーション理論」だ。一般的にインフレーション理論というと、現在は東京大学の名誉教授などを務める日本人物理学者の佐藤勝彦博士が1980年代初頭に唱えた説として知られる(同時期に個別に米宇宙物理学者のアラン・グース博士も提唱し、インフレーション理論の名称はグース博士の論文に由来する)。

宇宙が極小の点から非常に短時間のうちに急膨張し、それが終わったときに一気に加熱されてビッグバンを起こしたとする内容だが、宇宙の大規模構造にも大いに関わる理論でもある。なお余談だが、「宇宙はビッグバンから始まった」とされるが、インフレーション理論ではビッグバンの前がある。宇宙の誕生→インフレーションによる急膨張→その結果のビッグバンであり、ビッグバンで誕生したわけではないという内容だ。

インフレーション理論によれば、宇宙が今から約138億年前に誕生し、インフレーションによる急膨張を起こした結果、密度のゆらぎが形成されたという。そしてそのゆらぎが、後々に銀河を形成する種となったというものである。この密度ゆらぎがどのような統計的な性質を持っているのかは、約138億年前にどのような現象が起こったのかを知る有力な観測量だという(インフレーション理論で生成される密度ゆらぎは、正規分布を持つとされている)。

この密度のゆらぎは、重力の差を生み出すことになる。つまり、密度が濃いところには物質が集まりやすくなり、一度物質が集まり出すとさらに重力が強くなっていくので、より周囲の物質を集めていくことになる。こうして、星が誕生し、さらに星が集まって銀河が誕生したと考えられている。こうして誕生した無数の銀河は、約138億年という長い時間をかけて互いに重力を及ぼし合うことで、現在の我々が目にすることのできる宇宙の大規模構造ができあがったというわけだ。

この仮説が正しいとすると、現在の宇宙の大規模構造のどこかに、宇宙が誕生して間もないときの密度のゆらぎの痕跡が残されていると考えられる。そこで、大型望遠鏡を用いて膨大な数の銀河を観測し、そのデータ(銀河ビッグデータ)から大規模構造の統計的性質を導き出すことにより、実際の宇宙と合致する密度のゆらぎを見極めようという研究が続けられているのである。

しかし、極初期における密度のゆらぎの証拠を探し出すのは、大変な労力を要する。宇宙中のすべての銀河が誕生して以降、長い時間をかけて重力による複雑な相互作用を受けてきたからだ。つまり、現在の宇宙の大規模構造は、ほんのわずかな密度のゆらぎと、そのあとの約138億年分の重力の相互作用による影響を足し合わせた結果ということだ。

約138億年分の重力の相互作用による影響の方がとてつもなく大きいため、それを取り除いて密度のゆらぎだけを見出すにはとても困難である。そのため、膨大な観測データに対する複雑なデータ解析が必要になり、多くの困難が生じることが先行研究からも予想されていたが、国際共同研究チームは今回の研究でその困難に挑んだのである。

国際共同研究チームが着目したのは、大規模構造の重力相互作用の時間を戻して初期の状態に近づける「再構築法」と呼ばれる手法だった。再構築法は、仮想的に一様な銀河の分布をまず想定し、そこからどのように銀河を動かせば、実際に観測される分布を再現できるかという考え方をする。この再構築法の逆の操作を行うと、実際に観測される分布から初期の銀河の分布を推定することが可能だ。

そして再構築法を用いて、もし重力の相互作用による影響を完全に取り除くことができれば、時間を戻して得られる銀河の分布は初期宇宙の密度ゆらぎを反映したものになるものと考えられるのである。

ただし再構築法はあくまでも近似的な方法だ。そのため、これまでは、得られた銀河の分布にインフレーション理論の検証に使える精度があるかどうかは、明らかになっていなかったという。

そこで国際共同研究チームは今回、まず仮想的な密度ゆらぎを基に初期の銀河の分布を作成。そこから大規模構造形成の重力多体シミュレーションを用いて、密度ゆらぎと重力の相互作用という両方の効果が含まれた銀河の分布図が作成された。その結果に対して再構築法を施して時間を戻すことで、重力による相互作用の効果を軽減した銀河分布の作成に成功したという。

これらのシミュレーションには、国立天文台の天文学専用スーパーコンピュータ「アテルイII」が用いられ、約1億体の重力多体計算が実行されたとした。

そして再構築法で得られた銀河分布と、大規模構造シミュレーションによる初期状態の銀河分布との比較が行われたところ、大変よく似た統計的性質が得られることが判明。これは再構築法によって、重力相互作用による影響を確かに大きく軽減することができたことを表しているのだという。このようなシミュレーションを、4000例という数多くの初期状態の下に実施することで、初期状態によらず再構築法が重力相互作用の軽減に有効であることを確認することに成功したのである。

今回の研究成果により、実際の銀河サーベイ観測で得られた宇宙の大規模構造に対して再構築法を適用することで、より単純なデータ処理で密度ゆらぎの情報を得られる見通しが立ったという。

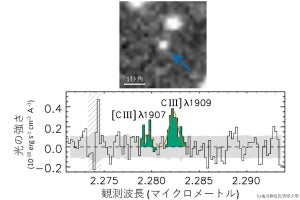

-

宇宙の大規模構造と再構築法のイメージ図。左上が宇宙の始まりで、右下が現在。再構築法は、現在の大規模構造の時間を戻し、初期の密度ゆらぎの分布に近づける作用を有する (c)統計数理研究所 (出所:国立天文台天文シミュレーションプロジェクトWebサイト)

従来法では、密度ゆらぎの情報を基にインフレーション理論の検証を行うためには膨大な数の銀河を観測する必要があった。しかし今回の成果によりデータ処理がシンプルになったことで、約10分の1の数の銀河を観測するだけで同等の検証を行えることが明らかになったという。つまり、必要な観測時間を従来の約10分の1にすることができるということである。

また今回の研究成果は、既存の銀河ビッグデータに適用可能であることに加え、国立天文台が運用するすばる望遠鏡に搭載予定の「超広視野多天体分光器(PFS)」を用いた銀河サーベイ観測データなどにも応用することが可能だという。今回の研究を主導した白崎助教は、宇宙の始まりを科学的に検証できる“時短テクニック”を手に入れることができたと、今回の成果に対する意義を述べている。