日本の国立天文台も運用に参画するチリのアルマ望遠鏡は2月9日、原始星「HH212」を高解像度で観測し、その周辺から吹き出すガスの広がりを詳しく描き出すことに成功したことを発表した。さらに、その動きを詳細に分析したところ、HH212を取り巻くガス円盤から回転の勢い(角運動量)が抜き取られていることなどが明らかになったことも合わせて発表された。

同成果は、台湾中央研究院天文及天文物理研究所のチンフェイ・リー氏らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、天文学専門誌「Astrophysical Journal Letters」に掲載された。

オリオン座の方向、地球から約1300光年の距離にある原始星HH212は若く、年齢は約4万歳(太陽の年齢の約10万分の1)、質量は太陽の約1/4と見積もられている。原始星は周囲のガスを重力で引き寄せ、そのガスが原始星を取り巻く円盤を作り、同時に円盤の中心付近から強力なジェットを吹き出して円盤を攪乱してもいる。原始星の周囲の円盤は、さらにその外側から物質がまだ落ち込んでいる段階の場合は「原始星円盤」といわれる。周囲からの落ち込みが終わると、新たな段階となって「原始惑星系円盤」と呼ばれるようになるのである。

国際共同研究チームはアルマ望遠鏡を駆使して、HH212の周辺に広がる塵、一酸化硫黄(SO)分子、一酸化ケイ素(SiO)分子が放つ電波の観測を実施した。HH212の周囲でSO分子が放つ電波の観測はこれまでにも行われているが、そのときの解像度は60天文単位で、太陽系でいえば楕円軌道を描いている準惑星の冥王星が太陽から最も離れる遠日点が50天文単位弱なので、それよりも約15億kmほど広い。つまり低解像度であり、そのため、このときは円盤から吹き出す「円盤風」の存在を示唆するに留まっていたという。

今回のアルマ望遠鏡による観測では、解像度は約5倍に向上し、さらに感度も向上。それにより、円盤風の空間的な広がりを描き出すこと、そして細く絞られた強力なジェットとの衝突の様子をとらえることに成功した。

-

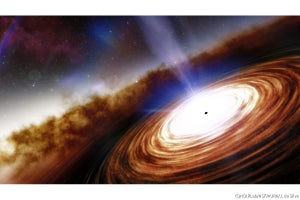

(左)アルマ望遠鏡が観測したHH212の周辺環境を表した、塵(グレー)、SO分子(オレンジ)、SiO分子(緑)の合成画像。塵は、HH212を取り巻く円盤状の構造に含まれている。HH212近傍からは細く絞られたジェットと、少し広がった円盤風が吹き出しており、ジェットにはSOとSiOの両分子が含まれている一方で、円盤風にはSO分子のみが含まれていることが確認できる。速度の遅い円盤風の中を高速のジェットが吹くことで、円盤風に空洞が生まれるという。(C)ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/Lee et al.。(右)左の観測データを基にして描かれたHH212の周囲の想像図。HH212から吹き出す細く絞られたジェットが衝撃波を作りながら円盤風のガス(薄い緑色)を押し出すことで、内部に空洞を持つ殻のような構造が作られているという (C)Ya-Ling Huang/ASIAA (出所:アルマ望遠鏡日本語Webサイト)

この円盤風は、円盤部分から磁力によって巻き上げられているものであることがアルマ望遠鏡の観測から確認されたという。さらに、ジェットと円盤風が相互作用している様子は、今回のHH212で初めて確認されたとする。そして今回の観測結果と理論モデルの比較によって、以下の3点が明らかとなったとした。理論モデルは、オランダ・ライデン天文台のブノワ・タボネ氏らによって考案されたものである。

- 観測された円盤風は、円盤の半径4天文単位から40天文単位の範囲から磁力によって巻き上げられる「磁気円盤風」で説明できること、そして円盤風が円盤の回転の勢いを抜き取っていること(4~40天文単位を太陽系に置き換えると、太陽~木星の平均距離が5天文単位強、冥王星の遠日点が約45天文単位)

- ジェットは円盤の最内縁部の塵がない領域から放出されていて、その根元からガスが原始星に落下していっていること

- ジェットは円盤風と衝突して衝撃波を形成し、円盤風の中に空洞を作っていること、そしてその空洞の外側にSO分子の薄い殻を作っていること

またこの3点以外にも、ジェットと円盤風の相互作用および円盤風の根元の形状から、原始星周囲の円盤における磁場の強さと分布を知る手がかりが得られたことも今回の大きな成果だという。原始星を取り巻く円盤の大局的な磁場は、惑星形成の最初期段階の研究にも大きなインパクトを与えるものとしている。