名古屋大学(名大)は12月11日、有櫛(ゆうしつ)動物の「クシクラゲ」の仲間の2種類が、海洋生物の多くが生物発光に使う化合物「セレンテラジン」を体内で生合成できる数少ない生物であることを明らかにしたと発表した。

同成果は、名大 高等研究院の別所-上原学(べっしょ-うえはら まなぶ)特任助教らと、米・モントレー湾水族館研究所、モントレー湾水族館、マサチューセッツ工科大学、マイアミ大学との国際共同研究チームによるもの。詳細は、米科学雑誌「iScience」に掲載された。

生物が作り出す光は「生物発光」と呼ばれている。中でも、海洋生物にとって生物発光は重要な要だ。夜の海や深海は、暗闇である。その中においては、少しの光でもとても明るく見えることから、さまざまな海洋生物が発光能力を手に入れ、進化してきた。その数は実に多く、8割近くが大なり小なり身体のどこかを光らせることが可能だという。

生物発光は生体内で起こる化学反応であり、光を生み出す反応が起きる度に発光物質が消費されている。ホタル、ミミズ、キノコなど、生物発光の能力を持つ陸上生物は、その種に固有のまったく異なる発光物質を有しており、これは生物発光が進化の過程において各生物(の祖先)が独自に獲得してきたことを示唆しているという。

それに対して発光能力を持つ海洋生物の多くは、発光物質としてほぼ共通でセレンテラジンを使っている。セレンテラジンは、オワンクラゲから初めて見つかり、その後、サンゴやイカ、魚など9つの門に属する20以上の動物群で発見されてきた。

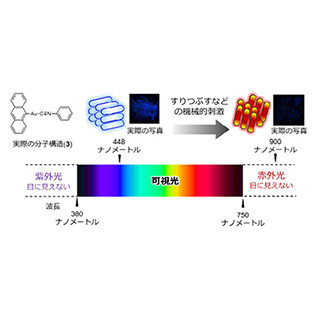

そしてこのセレンテラジンは、現代では生命科学研究においても重要な化合物となっている。細胞や生物そのものを生きた状態のまま、その遺伝子やタンパク質の働きなどを観察できる技術として、発光イメージングがある。この発光イメージングには、ウミシイタケや深海エビのルシフェラーゼ、オワンクラゲのイクオリンなどの発光反応が用いられているが、それらが消費する発光物質がこのセレンテラジンなのだ。

しかし、不思議なことに8割近くに及ぶ海洋生物が発光するにもかかわらず、実はそのほとんどがセレンテラジンを自ら産生(生合成)することができないという。ではそれらがどうして発光できるのかというと、セレンテラジンをエサとともに取り込んでいるからだ。セレンテラジンを接種できない環境で生育された発光能力を持つ生物は、同物質を消費し尽くすと、発光できなくなってしまうことが確認されている。

このような状況のため、セレンテラジンを生合成できる一次生産者ともいうべき生物は、海洋生物の世界において貴重な存在ということになる。そのセレンテラジンを生合成できる生物で、これまで人類が発見できたのは、わずか2種類の深海性甲殻類のみ。カイアシ類「Metridia pacifica」と、エビの仲間の「Systellaspis debilis」だ。しかしこれらの動物は入手が難しく、飼育も困難なため、これまでセレンテラジンの生合成経路を研究する術がなかったという。

そうした中、国際共同研究チームが目をつけたのが、クシクラゲの仲間だ。なおクシクラゲはクラゲと外見は似ているが、刺胞動物門に属するクラゲとは異なり、刺胞を持たないので有櫛動物門に属している。

国際共同研究チームは、まずクシクラゲがセレンテラジンを持っていることを確かめるため、まず野生のクシクラゲ数種類に対し、酵素を用いた「発光反応試験」と、質量分析法を用いた調査を実施した。発光することが知られている「ウリクラゲ」の仲間やM.leidyiからはセレンテラジンが検出されたが、発光しない「テマリクラゲ」は同物質を持っていないことが確認された。

続いて、発光するキタカブトクラゲと、発光しない「フウセンクラゲ」のセレンテラジン生合成能力の調査が行われた。発光するクシクラゲの仲間は、その小さな卵のときから刺激を受けると発光するという能力を持つ。このことから、親からセレンテラジンを分け与えられていると考えられている。

そこで実験では、親、子、孫と3代にわたって継代飼育し、親の代からセレンテラジンを含まないエサ(発光しないエビやミズクラゲなど)が与えられた。もし体内で生合成できないのであれば、子は野生の親から分け与えられたとしても、使い果たしてしまい、孫にまでは野生の親が持っていたセレンテラジンが混入する可能性を排除できるという狙いである。

そして、孫のキタカブトクラゲを暗闇で観察したところ、8本の櫛板の背後に並ぶ発光細胞が青く光る様子が観察され、生物発光の能力を保っていることが確認された。そして発光反応試験と質量分析法を用いて検査が行われ、孫のキタカブトクラゲからもセレンテラジンが検出されたのである。また、もとから発光しないフウセンクラゲの孫からは、予想通りセレンテラジンが検出されることはなかった。

-

セレンテラジン含有量。(左)モントレー湾水族館で飼育されたキタカブトクラゲと、非発光のフウセンクラゲとそのエサ生物。(右)マイアミ大学で飼育されたM.leidyiとそのエサ生物。どちらのグラフにもある青色の点は、酵素を用いた検出法による検出値。灰色の点は、質量分析計による定量値 (出所:名大プレスリリースPDF)

またM.leidyiに関しては別の実験が行われた。キタカブトクラゲよりもさらに遥かに先の子孫である15代目まで継代飼育が重ねられ、セレンテラジンの親から子へ分け与えられる可能性が入念に排除された。それでも15代目の発光が確認され、セレンテラジンを生合成できることが明らかとなった。

このようにして、2種類の発光性クシクラゲがセレンテラジンを体内で生合成できることが証明された。これまで知られていた2種類の深海性甲殻類と、クシクラゲという進化的に離れたグループがまったく同じ化合物を生合成できるということは、生物発光の海洋生態系における重要さを表しているという。

さらに今回の発見は、異なる系統であっても、環境に適応するために類似した形質の進化をすることを「収斂(しゅうれん)進化」というが、化合物における同進化という、これまで未開拓な研究領域に光を当てることにもなったとした。つまり今回の研究成果により、進化の過程で複数の系統が生物発光の機能を獲得するため、使用する発光物質の最適な化学構造を模索した結果、まったく同一の化学構造にたどり着いたということが見出されたからだ。陸上生物ではそれぞれホタルやミミズ、シイタケなど、それぞれ異なる発光物質を使用するが、海洋ではそうはならなかったのである。

これは、もともとセレンテラジンを使った発光能力を持った祖先の生物がクシクラゲや深海性甲殻類に分かれていったということではない。発光能力を持たなかったクシクラゲや甲殻類の先祖が、それぞれ独立してセレンテラジンを使う発光能力を身につけた、ということである。収斂進化が、海洋生物の発光能力において起きたということだ。複数ある陸上に対し、海洋では1種類に大きく集約されているという、その化合物レベルでの収斂進化がなぜ起きたのかという、新たな学問的問いが今回の研究によって誕生したのである。

また今回の成果は、今後の生命科学研究の発展にも大いに貢献する可能性を秘めているという。M.leidyiは浅海で容易に採取でき、現在では飼育方法も確立済みで、さらに2013年の時点でゲノムの解読も完了しているからだ。つまり、将来的にはM.leidyiからセレンテラジンの生合成経路が明らかになる可能性が期待できるということである。

これまでの細胞・生体イメージングでは、培地交換や注射によりセレンテラジンを供給する必要があった。今後、セレンテラジンの生合成に関する遺伝子を明らかにすることができれば、発光イメージングツールとして広く普及しているルシフェラーゼやイクオリンなどの発光反応の遺伝子と合わせて導入することで、外部からのセレンテラジンの供給を必要としない、自立発光型の細胞や生物を作れる可能性があるとしている。

-

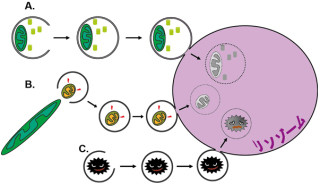

発光イメージング技術の現状と将来の模式図。(左)現在の発光イメージングシステムでは、発光タンパク質ルシフェラーゼ(Luc)の遺伝子を持つ細胞や動物、植物に外部からセレンテラジンを供給する必要がある。(右)セレンテラジンの生合成遺伝子を持ち、外部から投与する必要のない将来の発光イメージングシステム。生合成遺伝子が解明され、それをルシフェラーゼの遺伝子とともに導入することができるようになれば、その観察対象の細胞や生物がセレンテラジンを自己生産して、ルシフェラーゼで発光するので、外部からの投与が必要なくなる。自立発光型のイメージングシステムを開発することが可能になる (出所:名大プレスリリースPDF)

自立発光型の細胞や生物が実現すれば、より長期間の観察を必要とする、老化やがんの進行にかかわる研究や、生体内で血液が届きにくい組織を観察できるイメージング技術が実現する可能性もある。セレンテラジンを生合成できる生物の発見とは、新たな細胞・生体イメージングツールにつながるかもしれない発見でもあったのだ。