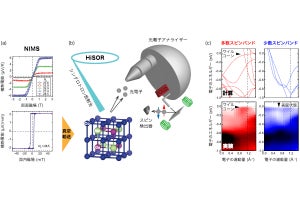

量子科学技術研究開発機構(量研)、京都大学(京大)、弘前大学、東京大学の4者は12月3日、スピントロニクスデバイスへの応用などに期待される「放射光メスバウアー線源」を利用して、材料の表面付近の磁性を原子1層単位の深さ精度で調べることができる新しい計測技術を開発したと発表した。

同成果は、量研 量子ビーム科学部門関西光科学研究所の三井隆也上席研究員、同・綿貫徹次長、同・上野哲朗主任研究員、同部門 高崎量子応用研究所の境誠司プロジェクトリーダー、同・李松田主任研究員、京大の瀬戸誠教授、同・小林康浩助教、弘前大の増田亮助教、東大 物性研究所の赤井久純特任研究員らの共同研究チームによるもの。詳細は、米物理学会が刊行する学術誌「Physical Review Letters」に掲載された。

磁石は鉄製のものが一般的だ。また磁石でなくても鉄は磁石によくくっつく。鉄が磁石となっている状態は、磁力を持った原子磁石が平行に整列している状態だ。磁石はその外側に磁力を及ぼすとともに、その内側でも強い磁力が働いている。内側の深部では、原子磁石が一様に並んでおり、それぞれの原子磁石の磁力(磁気モーメント)も一定である。

-

(左)原子磁石の模式図。原子磁石の磁力と原子核位置での内部磁場は、いずれも電子の自転(スピン)により互いに逆向きに生み出される。今回の研究では、メスバウアー分光法が用いられ、原子核位置での内部磁場が計測され、それにより原子磁石の磁性が評価された。(右)鉄を構成する原子磁石の配列の模式図。原子磁石の向きは平行に揃っている。原子磁石が一様に並んでいる深部では、原子磁石の磁力(緑の矢印)が一定であることはよく知られているが、原子磁石の並びが寸断される表面付近の磁性はこれまで明らかになっていなかった。表面では、隣にあるはずの原子がなく(点線〇の箇所)、その影響で表面付近の磁性は深部とは異なることが考えられていた (出所:4者共同プレスリリースPDF)

鉄は強磁性を示す代表的な金属で、その磁性に関する特徴もさまざまなことがわかっているが、実は表面付近の磁性に関しては、観測が非常に難しいためにまだわかっていないこともある。表面では原子磁石の並びが寸断されるため、表面から原子数層ほどの深さまでは、深部とは異なる磁性が現れると考えられているが、確かなことはわかっていなかった。

表面付近の磁性を実際に観察するのが非常に困難である理由はふたつある。ひとつには、鉄の最表面から原子1層レベルで深さごとに磁性の違いを識別できる技術がなかったこと。そしてもうひとつ大事なことが、鉄は大変錆びやすい(酸化しやすい)ことだ。

そのため、鉄の最表面から原子1層レベルで深さごとに磁性の違いを識別できる技術を開発する必要があるし、超高真空中で酸化を抑えた清浄な表面を用意する必要がある。この二重の困難さのために、これまで世界中においても鉄の表面付近の磁性の観察が誰にもできていなかったのである。

そこで共同研究チームは今回、このふたつ要素技術の開発を行い、なおかつこれらの技術を組み合わせることにより、鉄の表面付近の磁性の謎に挑んだという。

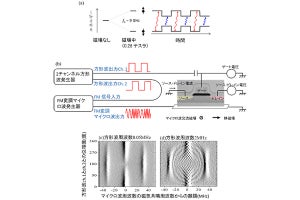

今回の研究では、金属薄膜の磁性を原子1層単位で調べる新技術として、高輝度放射光源を用いた「メスバウアー分光法」を利用した計測技術が開発された。メスバウアー分光法とは、特定のエネルギーを持ったX線などを材料に照射して、そのX線を共鳴吸収する元素の磁性などを調べる方法だ。原子磁石中の原子核における「内部磁場」を計測することが可能である。

この内部磁場と原子磁石の磁力は、いずれも原子中にある電子の自転(スピン)により、互いに逆向きに生み出されるものだ。要は、内部磁場を計測することにより、原子磁石の磁性を評価することができるのだという。

そしてメスバウアー分光法には、同位体(同じ原子でも中性子の数が異なるもの)を識別できるという、ほかの手法にはないユニークな特徴がある。たとえば鉄(Fe)の場合、放射線を出さない安定同位体「57Fe」(中性子の数が31個、天然存在比2.2%)は特定のエネルギーのX線を共鳴吸収するが、中性子が1個少ない別の安定同位体「56Fe」(中性子数30個、天然存在比91.7%)は吸収しないという特性に違いがある。

そこで、56Feからなる鉄薄膜をまず用意しておき、その表面付近の注目する1層だけに共鳴吸収を起こす鉄の57Feを埋め込んだ試料を作製することにより、注目する原子層の磁性を計測できるようになるのである。

-

メスバウアー分光法による同位体置換試料を用いた原子層分解磁気構造解析法。照射するX線に対して共鳴吸収を起こさない鉄の同位体56Feからなる鉄薄膜について、注目する一層だけに共鳴吸収を起こす鉄の同位体57Feを埋め込んだ試料を用意。この試料から、注目する原子層だけの吸収スペクトルを得る。吸収スペクトルは典型的には右図の形状をしており、ピーク間隔などのパターン解析から原子核位置での内部磁場を決定する (出所:4者共同プレスリリースPDF)

しかし、まだ解決すべき問題はある。従来のメスバウアー分光法では、指向性のまったくない放射性同位体を線源に用いるため、超高真空という特殊な環境下で、薄膜中のわずか1原子層の57Feのスペクトルを観測することは極めて困難だったのだ。

そこで共同研究チームが今回利用したのが、大型放射光施設SPring-8の量研専用ビームライン「BL11XU」で独自開発された、高強度で指向性の高い放射光メスバウアー線源だ。その輝度(明るさ)は、通常の放射性同位体メスバウアー線源の10万倍以上もあり、さらにX線集光装置でマイクロビーム化することで表面付近を集中的に観察できるようになったという。

それに加え、酸化を抑えた清浄な鉄表面を測定するため、10億分の1Paという超高真空下で測定できるシステムも構築された。このシステムでは、試料搬送容器を、超高真空下で原子層を1層ずつ積み上げて薄膜試料を作製できる装置に組み込むことが可能だ。

また、薄膜試料作製後はこの試料搬送容器を切り離して、超高真空を保ったまま放射光メスバウアー分光装置にドッキングさせることができるようにもなっているという。こうして、注目する原子層に同位体を埋め込んだ鉄薄膜試料を、清浄な状態を保ったままで放射光メスバウアー分光測定するシステムが実現したのである。

-

放射光メスバウアー分光装置、および薄膜試料作製装置、試料搬送容器で構成された金属薄膜の原子層分解磁気構造解析システム。まず、試料搬送容器を、薄膜試料作製装置に取付けて同位体を埋め込んだ試料を作製。次に、この試料搬送容器を放射光メスバウアー分光装置に超高真空を保ったまま付け替えて原子層分解磁気構造解析を行う (出所:4者共同プレスリリースPDF)

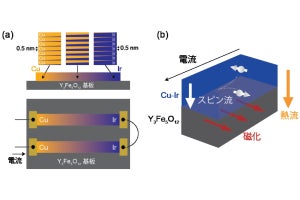

今回は、表面から1~4および7層目に同位体57Feを埋め込んだ5種類の鉄薄膜試料の分析が実施された。その結果、表面1層目の内部磁場の大きさは深部での値(バルクの値)に比べて15%も小さくなっていることが判明した。

その一方で、2層目では深部よりも8%大きくなっており、逆に3層目では振れ幅は抑えられるが再び深部より3%小さくなり、4層目ではわずかではあるが深部より大きくなることも確認された。つまり、内部磁場が原子1層ごとに振動的に増減していることが明らかとなったのである。また7層目では、深部の原子磁石と同じ強さになっていることも確かめられている。

さらに、この振動が約40年前に理論的に提案されていた「磁気フリーデル振動」であることも突き止められた。実験条件に即して計算された鉄表面付近の内部磁場の磁気フリーデル振動を見ると、実験と理論の結果がよく一致していることが見て取れる。

-

鉄表面で生じる磁気フリーデル振動の模式図。ヒトが体感できる鉄の磁力、つまり原子磁石の強さは、表面1層目では内部よりも強く、2層目では内部よりも弱くなる。この強弱を繰り返すことで、原子1層ごとに磁力が振動的に増減することが判明した (出所:4者共同プレスリリースPDF)

鉄の表面付近に磁気フリーデル振動が誘起されると、原子磁石の強度は、原子1層ごとに内部磁場と逆パターンで増減する。このため、ヒトが体感可能な鉄の磁力、要は原子磁石の強さは、表面1層目では内部よりも強く、2層目では内部よりも弱くなる。磁力は鉄表面から内部に向かって、原子1層ごとで振動的に強弱するのである。このように、鉄の表面では非常に複雑な磁性の変化が起こっていることが明らかとなった。

今回の研究により実現した原子1層単位での局所磁性探査技術は、材料表面のごく近傍だけでなく、より深い箇所まで原子1層の深さ分解能で観察できることに大きな特長がある。これまで、深さ分解能のある計測法では計測深度が取れない一方で、計測深度のある方法では深さ分解能を追求できなかったという。今回の技術は、これらを両立させることを可能にする画期的な手法としている。

共同研究チームではこの特徴を活かして、磁性材料など異なる材料をナノメートルスケールで積層した多層膜の各層の内部や界面の局所磁性の分析に活用していく予定としている。現状における今回の技術の主要な計測対象元素は鉄だが、磁気デバイスやスピントロニクスデバイスは鉄を含むものが大多数を占めるため、広範な適用が可能だとした。

特に、スピントロニクスデバイスにおいては、デバイス内の多層膜に含まれる厚さが数ナノメートル程度の磁性層や各層の界面付近など、原子層スケールの領域の磁性がデバイスの機能や性能に大きな影響を与える。そのため、今回の技術により狙った領域の局所磁性を見極めることで、これらの開発が加速されるものと期待されるとしている。