東京大学(東大)と京都産業大学(京産大)は11月19日、分子シミュレーションで規則的な結晶とランダムなガラス(アモルファス構造)の中間的な構造を持つ固体を模擬したところ、それが結晶の物性ではなくガラスとして振る舞うことを明らかにしたと共同で発表した。

同成果は、東大大学院 総合文化研究科の水野英如助教、京産大理学部の齊藤国靖准教授、米・セントラル ニューメキシコ コミュニティ カレッジのシルベルト レオナルド教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米物理学会発光の学術雑誌「Physical Review Materials」にオンライン掲載された。

固体は、結晶とガラス(アモルファス構造)の2種類に大きく分類でき、両者の違いは分子の配置構造にある。結晶では、分子が規則的・周期的に配置するのに対し、ガラスではランダムだ。そして、この規則的・周期的かということと、ランダムであるかという構造の違いにより、両者の物性は大きく異なっている。

しかし、身の回りの物体がすべて結晶かガラスのどちらかに分類できるかというと、もちろんそんなことはない。結晶とガラスの2種類にきっちりと分かれるのは理想的な話に過ぎない。現実の物体はすべて規則的・周期的か、すべてランダムかというようなどちらかの構造を取るものもあるが、規則的・周期的な部分とランダムな部分とが混在しているものも多い。

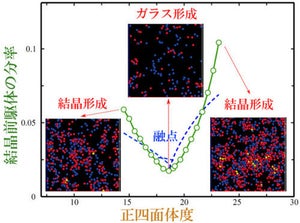

混在した物質の例を挙げると、まずさまざまな金属などを混ぜ合わせた合金がある。金属であるため、合金は分子の配置自体は規則的だが、構成分子の組成がランダムに分布している。そしてランダムそのもののはずのガラスの中にも規則性・周期性はある。たとえば窓ガラスとして使われる石英ガラスを構成する分子は、ケイ素原子1個と酸素原子4個からなる四面体構造を取っており、歪んだ状態ではあるが規則的に配置している。完全な結晶構造ではないが、規則性もあるのだ。

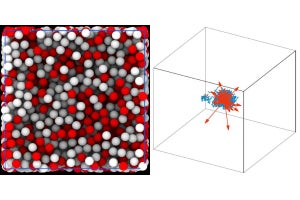

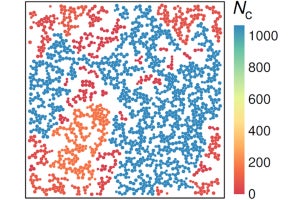

今回の研究では、結晶とガラスの中間の固体の物性を調べるため、分子シミュレーションが用いられた。同シミュレーションは、物体を構成する分子一つひとつの熱運動を模擬することで、物質全体の物性・性質を微視的な立場から分析するというもの。規則性・周期性、あるいはランダム性の程度が異なる構造を持つ固体を模擬し、それらの力学的・振動的な物性が分析が行われた。

模擬した固体は、“擬似的な面心立方格子構造”を持つことからランダムではないが、かといって完全に規則的・周期的でもなく、規則性・周期性とランダム性の中間的な構造を持つものと設定された。

その結果、このような“結晶様”あるいは“ガラス様”の固体は、規則的な結晶ではなく、ランダムなガラスのように振る舞うことが判明したのである。結晶では起こり得ない「非アフィン変形」(巨視的と微視的で異なる変形のこと)や「ボゾンピーク」(低周波数域で過剰な振動モードを示すこと)など、ガラスの物性を示すことが確認された。結晶構造に近い固体であっても、わずかなランダムさがそこに含まれていれば、それがその固体の物性を支配する因子となり、ガラスの物性を生むことが確認された。

上述したように、現実の物質は“完全に規則的な結晶状態”と“完全にランダムなガラス状態”の中間的な状態にある固体が数多く存在する。そのような固体を記述するための有効な方法は、理想的な“結晶”あるいは“ガラス”の理解・理論を確立して、そこを基準にとって、基準からずれる部分を個別に別途扱うことだという。

このとき、結晶とガラスのどちらを基準に取るかによって、2通りのアプローチがある。結晶を基準に取る場合は、完全な結晶状態に対して“欠陥”や“不純物”を導入することによって、完全結晶という理想的な状況からのずれを補正するアプローチが古くから提案されている。

これに対して今回の研究成果は、まったくランダムな理想的なガラスを基準とするアプローチの有効性を提示したものだ。合金や石英ガラスは規則性を有すると同時に、結晶では起こり得ないガラスの物性を示すことを紹介したが、この場合、ガラスを基準とするアプローチの方が有効だという。

そのほかにも、分子の配置が規則的である一方で配向がランダムである“柔粘性結晶”や、逆に分子の配向が規則的である一方で配置がランダムである“液晶”などは、規則性があっても、ランダムなガラスを基準とするアプローチが有効と考えられるとした。

このように、今回の発見によって、ガラスの理解・理論はガラス自身にとどまるものではなく、規則性を有する固体にも有効であることがいえるという。特に、結晶に近い固体であっても、わずかなランダムさが物性を決める因子になるという点は、固体材料の開発・設計に新しい視点を与えることが期待できるとしている。