植物の光合成で起こる「明反応」が「暗反応」とともに、光のエネルギーの強弱を受けて葉緑体の中のカルシウムイオン濃度の変化で制御されていることを発見した、と東京工業大学と摂南大学の共同研究グループが発表した。光が足りないとカルシウムイオン濃度が上昇して情報伝達物質が増加し、明反応を抑えることが新たに分かった。植物細胞は、太古に細菌が共生して持ち込まれた代謝制御の仕組みを変化させていた。

植物は明反応で光のエネルギーを使って水を分解し、酸素のほか2つの物質を作る。続く暗反応ではこの2つの物質と大気から取り込んだ二酸化炭素を使い、炭水化物を作って生命活動を続けている。光合成の作業現場である葉緑体のルーツは約15億年前、細菌の一種「シアノバクテリア」が原始的な植物細胞の中に入って共生したものとされる。

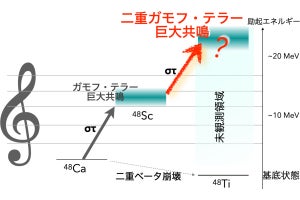

光合成は光の強さに応じて制御される。シアノバクテリアでは、明反応と暗反応に関する遺伝子が単一のゲノムに書き込まれている。光が足りないと細胞内で情報を伝える物質「グアノシン四リン酸(ppGpp)」が活発に作られ、明反応と暗反応に関する遺伝子の発現を抑えている。

これに対し植物細胞では、明反応と暗反応の遺伝子が核や葉緑体のゲノムにまたがって書き込まれており、明反応と暗反応がどう連動しているかが謎だった。光が足りないとカルシウムイオン濃度が上がり、暗反応が抑えられることは知られていた。一方、明反応の制御の仕組みが不明だった。

そこで研究グループは、実験に使われるモデル植物「シロイヌナズナ」の光合成を詳しく調べた。その結果、カルシウムイオン濃度が上がるとppGppが活発に作られ明反応を抑えることを突き止め、ppGppを合成する酵素も特定した。ゲノム編集技術でこの酵素を欠いたシロイヌナズナを作ったところ、明るさが変化する状況ではうまく育たなかった。

このことからシアノバクテリアとは異なり、植物細胞はカルシウムイオン濃度の変化によって明反応と暗反応が連動するように制御していることが分かった。

成果は進化の過程で起きた細胞内共生についての理解を深め、また光合成を効率よく行う植物の開発にもつながるという。研究グループの東京工業大学生命理工学院の増田真二准教授(植物生理学)は「植物細胞が進化の過程で、このような仕組みをどうやって獲得したのかは実に興味深く、今後の研究課題になる」と述べている。

研究グループは増田准教授、摂南大学農学部の椎名隆教授らで構成。成果は10月22日付の日本植物生理学会の国際誌「プラント・アンド・セル・フィジオロジー」に掲載され、両大学が同日発表した。

|

関連記事 |