米国立電波天文台は10月21日、アルマ望遠鏡を用いて木星のガリレオ衛星のひとつである「イオ」を観測し、同衛星の火山活動がその薄い大気に与える影響を直接調べることに成功したと発表した。

同成果は、米カリフォルニア大学バークレー校のImke de Pater氏、米コロンビア大学のStatia Luszcz-Cook氏らの研究チームによるもの。詳細は、惑星科学の専門雑誌「The Planetary Science Journal」に掲載された。

イオは木星を巡るガリレオ衛星のひとつで、その四大衛星の中では最も内側の軌道を公転している。太陽系の衛星の中では4番目に大きく、半径1800km強と地球の3分の1にもなる。また、太陽系の衛星の中では最も火山活動が活発なことで有名で、その表面には400以上の活火山が確認されており、硫黄を含むガスを放出している。そのガスが凍り付いて地表に降り注ぐことで、イオの表面は黄色やオレンジ、赤といった暖色系の色とりどりの模様で覆われている。

そうした際立った特徴を持つイオには、地球の約10億分の1という、ほんのかすかだが大気が存在する。これまでの研究から、それが火山活動に由来する二酸化硫黄が主成分であることはわかっていた。しかし、それが直接火山から噴き出したものなのか、あるいは一度地表に降り積もって凍り付いた物質が太陽光で温められて昇華して大気に混じったものなのか、それがわかっていなかった。そこで研究チームは、それを見分けるため、今回アルマ望遠鏡を用いてイオが木星の影に入るときと出るときの観測を実施した。イオからすると、日食になる直前と直後ということになる。

イオが木星の影の中に入っているときは、太陽光が当たらないため、低温になり、二酸化硫黄はイオ表面に氷となって降り積もる。この期間、大気に含まれるのは火山から直接供給された二酸化硫黄だけとなる。これを観測することで、大気成分が火山活動により、直接の影響をどの程度受けているかがわかるのだという。

そしてアルマ望遠鏡の高解像度と感度を用いて観測した結果、研究チームはイオの火山から吹きあがる二酸化硫黄と一酸化硫黄のガスをとらえることに初めて成功した。この観測結果から、イオの大気の30%から50%は火山から直接供給されていると、研究チームによって見積もられた。

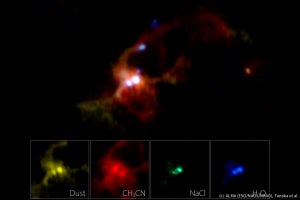

さらにアルマ望遠鏡は、火山から噴出する第3のガス、塩化カリウムの検出にも成功。二酸化硫黄や一酸化硫黄が検出されない場所で、塩化カリウムが検出されたことから、地域によって地下のマグマの組成が異なっていることを示す強い証拠だという。

イオの火山のエネルギー源は、木星の強大な重力による強い潮汐力だ。イオが木星を周回する軌道は、完全な円形ではない。また潮汐ロックによって常に同じ面を木星に向けているため、木星に接近すると決まって同一方向に引っ張られることになる。木星から遠いときはほぼ球体だが、接近するに従って赤道方向に引っ張られ、極端にいえば卵のような形になる。そしてまた遠ざかると球体に戻る。これを繰り返すことで、摩擦熱が発生してイオは熱せられる。このような強い重力により、天体そのものが変形させられて熱を持つ現象を潮汐加熱という。

またこの木星による潮汐加熱に加え、すぐ周囲をエウロパやガニメデなど、太陽系屈指の大型の衛星が公転しているため、これらの影響も受ける。こうしてイオは変形させられて加熱されることで、火山活動が活発に起きていると考えられている。こうした潮汐加熱やイオの内部については、大気と火山活動を調べることで分析することが可能だという。

そして今回は解明に至らなかったのが、イオの下層大気の温度だ。研究チームは、今後のアルマ望遠鏡による観測でその測定を目指すという。イオの下層大気の温度を測るためには、より高い解像度が必要だ。高い解像度を実現するには長時間の観測が必要になるが、長時間になるとイオが数十度も自転してしまうため、それを補正するためのソフトウェアも必要だという。研究チームは、アルマ望遠鏡と米国の超大型干渉電波望遠鏡群のカール・ジャンスキーVLAを駆使して、木星本体の観測においてこの仕組みをすでに実現しており、イオの下層大気の温度測定も見通しは明るいとしている。