東京大学 生産技術研究所(東大生研)は10月20日、動力や特別な材料を使わず、管状のコラーゲンゲルの上で腸上皮細胞を培養するという簡単な方法で、実際の腸の形に近い「腸チップ」を作製する手法を開発したと発表した。

同成果は、東大生産技術研究所の松永行子 准教授と中島忠章 特任助教、住友化学の研究者らの共同研究チームによるもの。詳細は、英国王立化学協会発行の「Biomaterials Science」に掲載された。

腸はいくつもの機能を有する。口から摂取したものの中から必要なものを吸収する機能、不要なものが体内に取り込まれることを防ぐバリア機能、口からの細菌などの感染を防ぐ腸免疫機能、腸内フローラの維持など、生命を維持するのに重要な機能ばかりだ。また食品や経口薬が体内に取り込まれる際は、必ず腸で吸収されることから、食品や経口薬の機能や毒性を調べる上でも重要な組織である。

その腸の機能を解析する上でこれまで用いられてきた試験方法は、ヒトの腸上皮細胞をプラスチック製のフィルター上に2次元平面で培養して、腸上皮細胞でできたシートを作製して解析が行われていた。例えば吸収試験においては、その腸上皮シートの上から物質を添加し、下にどれくらい通過するかが解析される。

しかし、実際の腸上皮は凹んだ陰窩(いんか)と呼ばれる細胞が増殖する部分と、突出した絨毛(じゅうもう)と呼ばれる物質を吸収する部分を含んだひだ状の立体構造を持っているため、2D腸上皮シートでは生体を反映する評価試験として不十分であると考えられていた。腸上皮の構造を模倣し、腸の機能を最大限発揮させる方法として現在期待されているのが、チップ上に細胞を3次元に配置して高次な組織の構造と機能を付与した培養システムである臓器チップ技術だ。

実際に、腸の蠕動(ぜんどう)動力を模倣した動力を用いて腸上皮細胞を培養したり、シルクの管の中で腸上皮細胞を培養したりすることで、ひだ状の構造が誘導されている。しかし、動力や特殊な材料を必要とするため簡便とはいえず、また3構造を持った上で2D腸上皮シートのような吸収試験ができる腸チップは開発されていなかった。

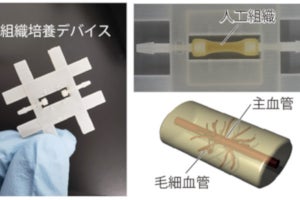

これまでの研究で松永准教授らの研究チームは、管状のコラーゲンゲルの上で血管の細胞を培養することで「血管チップ」を作製することに成功していた。そして、生体の腸の形成過程においては、管状に足場が制限されることによって発生する応力によって腸上皮の立体構造が形成されることに着目し、管状のコラーゲンゲルの上で腸上皮細胞を培養することで、ひだ状の構造を誘導できると考察していたという。

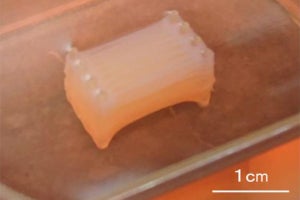

そうして今回開発が進められた腸チップは、培養16日目に劇的な変化を起こした。光干渉断層撮影法を用いて非侵襲的に3D画像を取得したところ、2D培養では形成されることのなかったひだ状の構造が確認されたのだ。

-

腸チップにおける腸上皮の構造評価。(左)光干渉断層撮影による非侵襲3D画像。管状のゲルが用いられた3D培養では、ひだ状の構造を確認することが可能だ(白矢印)。(右上)3D培養においてのみ、増殖が盛んな陰窩様領域を確認できる。(右下)透過型電子顕微鏡による細胞の断面図。3D培養によって、細胞の頂端部に生える微絨毛が、密に林立して形成されているのがわかる (出所:東大生研Webサイト)

細胞が押し合う応力が強い際に細胞内に形成される、細胞質内のアクチンファイバーが3D培養においてのみ観察されたことから、このひだ状構造は生体のように細胞が押し合う応力によって形成されたことが考えられるという。

また通常、2D培養では上皮シートが形成されれば細胞増殖が停止してしまうが、このひだ状構造の凹んだ部分においては細胞増殖が盛んであり、実際の腸の陰窩と同様の性質を持っていることも確認された。さらに、腸上皮細胞はその頂端部に微絨毛を形成するが、3D培養した細胞において微絨毛が密集して林立して形成されていることも確かめられたのである。

この腸チップにおけるひだ状上皮で構成された管は、内腔からのみ溶液を添加することができるため、内腔からの腸のバリア機能と吸収機能を評価することが可能だ。吸収されない物質が内腔から外側に漏出しなかったことから、この腸チップは完全なバリア機能を持っていることも確かめられた。

-

腸チップを用いた炎症様現象の誘導と吸収試験。(左)腸管腔内に蛍光標識された分子が流され、腸管外に漏れ出した様子を観察した結果。蛍光標識した分子の濃度がカラーマップで表示されており、白・赤色に近いほど濃度が高く、黒・紫色に近いほど濃度が低い。対照群では物質の漏れがないのに対し、炎症誘導物質を添加した群では大きな漏れが見て取れる。(右)2Dと3D腸モデルを用いた吸収試験の結果。3D腸モデルにおいて吸収量が多く、能動輸送阻害剤で抑制されていることより、拡散ではなく能動的に取り込まれていることがわかる (出所:東大生研Webサイト)

腸炎の原因のひとつとして、バリア機能の崩壊がある。そこで、内腔側より炎症誘導物質としてデキストラン硫酸ナトリウムが添加されたところ、腸炎の引き金となるバリア機能の崩壊を模倣することに成功したという。

また、腸チップからの拡散での漏出がないことから、続いて吸収される物質を内腔より添加して吸収量の測定が行われた。すると、2D培養と比較してその吸収量が劇的に増加したことが判明したのである。

このことは、吸収試験に2D培養の腸モデルは不十分であり、今回開発された腸チップを用いることで、従来よりも生体に近い試験を行うことができることを示しているとしている。