東北大学は10月13日、単体元素では極めて小さな「スピンホール効果」しか示さない銅(Cu)とイリジウム(Ir)から構成されるCu-Ir合金で、これまで見過ごされてきた組成領域に、スピンホール効果材料の代表格である白金に匹敵するほどの大きな同効果を出す「非平衡合金」が存在することを発見したと発表した。

同成果は、東北大金属材料研究所の関剛斎准教授、同・Yong Chang Lau特任助教、同・高梨弘毅教授、東北大の増田啓人大学院生、物質・材料研究機構(NIMS)磁性・スピントロニクス材料研究拠点の内田健一グループリーダー、同・Rajkumar Modak NIMSポスドク研究員、同・井口亮主任研究員、同・桜庭裕弥グループリーダーらの共同研究チームによるもの。詳細は、Nature系のマテリアルを扱った学術誌「Communications Materials」にオンライン掲載された。

MRAMに代表されるスピントロニクス素子は、磁石の性質を持つ強磁性体の分極(磁化方向)で情報を記録し、スピン角運動量の流れである「スピン流」を利用して、情報の書き込みや読み出しを行う。このような特徴から、従来のエレクトロニクスでは困難な不揮発性、超高集積化、低消費電力化、高速性、高信頼性を実現できるポテンシャルがあり、次世代エレクトロニクスの中核を担う素子として、研究開発が進められている。

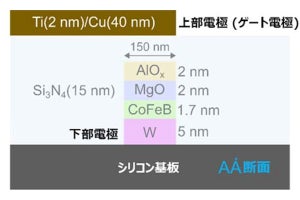

メモリ応用を視野に入れたスピントロニクス素子には、大別して2端子構造素子と3端子構造素子があり、それぞれメリット・デメリットが存在する。3端子構造においては、情報の書き込みと読み出しを行う電流経路を分離できることから、誤書き込みを抑制できる、書き込みの速度を高められるなどのメリットがある。

それに対して課題となっているのが、情報書き込み時の低消費電力化だ。情報書き込みには、電流からスピン流を作り出し、スピン流を記憶層となる強磁性体の磁化に作用させて磁化方向をスイッチングさせるが、少ない消費電力で動作させるためには、効率よく電流からスピン流へ変換させる必要がある。

現在のところ、電流からスピン流、あるいは逆にスピン流から電流へと変換する手法として、磁石の性質を持たない非磁性体の中で生じるスピンホール効果を利用することが検討されている。スピンホール効果とは、スピン軌道相互作用の大きな非磁性体に電流を流すと、電流の横方向にスピン流が生じる現象のことだ。

スピンホール効果における変換効率の指標となるのが、電流とスピン流の比率を表すスピンホール角だ。スピンホール効果は物質の持つスピン軌道相互作用に関係した現象であるため、プラチナやタンタル、タングステンなどの重金属元素では大きなスピンホール角(数~数10%)が得られることが知られている。また最近では、「トポロジカル絶縁体」と呼ばれる特殊な材料を用いることも、スピンホール角を増大させるためには有効だと報告されているという。

ただし実用の観点からは、エレクトロニクス素子製造プロセスとの相性がよい元素をベースとして大きなスピンホール角を実現することが望ましく、新しいスピンホール効果材料の発見が急務とされている。

共同研究チームは今回、単体の元素としては極めて小さなスピンホール効果しか示さない銅とイリジウムに着目し、広範なCu-Irの合金組成において、スピンホール効果の大きさの分析を実施した。

-

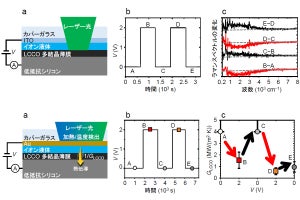

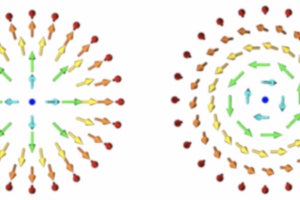

(a)コンビナトリアル成膜技術によって作製された組成傾斜膜の模式図。銅およびイリジウムのウェッジ膜を交互に積層させることで、膜面内での組成傾斜が実現した。この組成傾斜膜からなる2本のワイヤーを準備している。(b)スピンペルチェ効果の模式図。Cu-Ir合金に電流を流すと、スピンホール効果により電流と直交方向にスピン流が現れる。このスピン流と今回用いられた「Y3Fe5O12磁性絶縁体基板」の磁化とが相互作用することで、ワイヤーの面垂直方向に熱流が生じる。スピンペルチェ効果による温度変化の大きさはスピンホール角に比例している (出所:東京大学プレスリリースPDF)

まず、「コンビナトリアル成膜技術」によって組成傾斜膜が作製され、動的熱イメージング技術を用いて「スピンペルチェ効果」の可視化が行われた。同効果によって生じる温度変化は、スピンホール効果によってできたスピン流に比例するため、温度変調が大きくなっている領域において大きなスピンホール効果が発現している可能性があるという。

また、スピンペルチェ効果によって生じた温度変調の熱画像(温度変化の振幅像と位相像)を調べたところ、交流電流が印加されて温度変調がロックイン検出されているため、電流によるジュール熱の効果を排除した熱画像が得られるという。電流方向に依存して位相像が反転しており、スピンペルチェ効果による温度変化であることが確認された。

その熱画像から得られたCu-Ir合金組成に対する温度変調プロファイルから、スピンホール効果の大きさに比例する量について、Ir濃度が25%付近においてスピンホール効果が増大している可能性が示唆された。

-

(a)2本のCu-Ir組成傾斜膜のワイヤーに交流電流が印加され、動的熱イメージング技術により検出された温度変化の振幅像と位相像。上下のワイヤーで電流方向が逆になっており、電流方向によって位相が反転している(上のワイヤーでは発熱、下のワイヤーでは冷却が生じている)ことから、スピンペルチェ効果による温度変化となる。(b)印加された電流密度で規格化した温度変調のイリジウム濃度依存性。ワイヤーの総膜厚を10、20および30nmとした試料の結果であり、縦軸はスピンホール効果の大きさに比例する量である。イリジウム濃度が25%付近においてスピンホール効果が増大しているのが見て取れる (出所:東京大学プレスリリースPDF)

そこで共同研究チームは、「高調波ホール電圧測定」という手法を用いて、イリジウム濃度を24%とした「Cu76Ir24」合金薄膜におけるスピンホール角の定量評価を実施。その結果、今回発見されたCu76Ir24合金が6.3%のスピンホール角を有し、大きなスピンホール効果を示す材料であることが判明したのである。

今回の成果におけるポイントは、「イリジウム濃度25%のCu-Ir合金は、バルク試料の熱平衡状態図では安定ではない非平衡合金である」という点だ。非平衡合金とは、2種類以上の元素から構成される合金は、その組成や温度、圧力によって安定に存在する状態(固体か液体か)や結晶の構造が変わり、それらは相と呼ばれる。平衡状態でどのような相が現れるかを表した図が平衡状態図であり、今回の研究で共同研究チームは、平衡状態図に存在しない相を非平衡合金と呼ぶことにしている。

Cu-Irの二元系合金の固溶限(固体として第二成分が溶け込む限度)は10%程度と狭く、例えばイリジウム濃度25%のバルク試料では銅リッチ相とイリジウムリッチ相に二相分離をしてしまう。ところが、薄膜の作製プロセスは気相からの急冷過程であることから非平衡合金を作り出し易く、その点に着目した共同研究チームは、実際に全組成域において強制固溶体ができていることを確認した。

今回の研究では広範な合金組成において特性を評価する必要があり、「コンビナトリアル成膜+熱イメージング」に基づくスピン流-電流変換能の一括評価技術が強力な実験ツールとなり、今回の非平衡合金の発見に至ったとしている。

今回発見されたCu76Ir24非平衡合金と銅、イリジウム、プラチナにおけるスピンホール角を比較したところ、銅とイリジウムは、ほとんどスピンホール効果を示さない元素であるにも関わらず、それらを合金化することでプラチナに匹敵するほどの大きなスピンホール効果が発現していることがわかった。

これまで探索されてこなかった非平衡相に着目することで、これからも新しいスピンホール効果材料が発見される可能性が大いにあるという。また、配線材料である銅をベースとするCu-Ir非平衡合金は、重金属元素やトポロジカル絶縁体などと比較して、エレクトロニクス素子の製造プロセスとの相性がよいといえる。

3端子構造の素子ではスピンホール効果材料で配線を形成することになるため、Cu-Ir非平衡合金には製造上のアドバンテージがあるという。今回の研究成果はスピンホール効果を書き込みの動作原理とする「スピンオービトロニクス素子」の低消費電力化に貢献でき、これを機に素子開発がより加速するものと期待されるとしている。