アビームコンサルティングは10月14日、オンラインで日本企業のデジタルフォーメーション(DX)推進を阻む要因と解決策について説明会を開催した。

Afterコロナにおける企業のありよう

説明を行ったアビームコンサルティング 戦略ビジネスユニット 執行役員 プリンシパルの安部慶喜氏は、前段として新型コロナウイルスによる環境の変化について言及した。同氏によると新型コロナウイルスによる経済活動の停滞により、多くの企業は業績が急落し、回復に長時間を要すると予測。実際に国内GDPは対前年比マイナス9.9%と戦後最大の落ち込みとなり、特に飲食・宿泊・運輸・機械・部品・素材などの影響が大きく、各企業においては生き残り策と長期化を見据えたリスクに強い体質への転換が求められているという。

同氏は「Withコロナにおいて社会は強制的なバーチャル・非対面のコミュニケーションを迫られ、デジタル化は一時的に保留されている状況だ。しかし、Afterコロナではバーチャル・非対面とリアル・対面のコミュニケーションの併用に加え、目に見えるデジタル化に舵が切られるだろう」と予測する。

また、Afterコロナの企業のありようとしては、トップマネジメントによる俊敏性・不況耐久力を備えた経営と事業ポートフォリオの見直しが必要となり、オペレーションレベルではデジタル化の進展、リアルとバーチャルをミックスした離散型組織のマネジメントが必要になると、仮説を立てている。

2020年3月時点で日本企業は世界に比べてテレワークの実施が遅れていたが(世界が89%に対し日本は26%)、緊急事態宣言以降は増加傾向にあるものの、43%の人が紙書類のデジタル化やルール整備の課題により出社を余儀なくされている。

そこで、政府は2021年秋までにデジタル庁を設置する方針を示していることに加え、全省庁の行政手続きを対象に押印廃止やペーパーレス化に向けた取り組みを進めている。さらに、企業においてもDXに向けた社員の再教育に乗り出しており、2020年度の企業におけるIT投資は15.8%増とDX加速の兆しがあるという。

日本企業におけるDX阻害の要因とは

安部氏は「DXの機運が高まっているものの、日本企業は実現できるようになるのか?実際のところ、日本企業のDXは海外と比較しても大きく遅れている」と話す。

同氏が指摘する通り、世界デジタル競争力の総合順位で日本は63か国中23位、OECDに加盟する37か国中では18位となっており、これまで先端技術の調査・検討を積極的に行ってきたが、DXで成果をあげている企業は一握りの状況だ。

例えばAIは1956年から、IoTは1999年から、ビッグデータは2001年から多くの資源を費やしていたほか、専門家の高度な知識力や技術力、グローバルの先進事例をとらえる情報収集力、資金力をはじめ、DXを推進するための素地は欧米に遜色ないものを備えていた。

安部氏は「1995年以降の日本企業の成長は鈍化し、競争力が低下した。1989年の時価総額ランキングトップ50のうち30社がランクインしていたが、2020年は1社のみとなっている。これは、高度経済成長期に市場が拡大することを前提とした独特な経営形態を作り上げ、成功体験が50年も続いたからだ」との認識を示す。

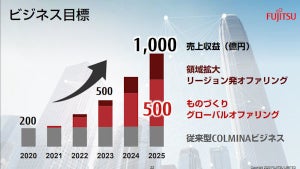

高度経済成長期における日本企業の特徴は、事業がものづくり中心の単一事業であり、目標が売上高/市場拡大、戦略が技術の向上(性能向上、機能追加、コンパクト化)、生産効率の向上(原価低減など)、経営資源(ヒト・モノ・カネ)の量的確保であり、これに適応する形で「業務の構造」「求める人材像と人材マネジメント」「情報技術の捉え方」の成功モデルを作りあげたという。

業務構造では固有の文化・風潮を起因とする欧米とは異なり、終身雇用・少ない異動を前提として業務が属人化・熟練化し、現場力の重視で業務が個別最適化しており、減点主義により前例踏襲を良しとしている。一方、欧米は転職を前提として業務を標準化し、投資対効果を重視したトップダウンの意思決定構造で業務が全体最適化され、実力主義で成果と効率を追求している。日本企業は現場の継続性を重視して業務増には人の投入でしのいできたということがある。

求める人材像と人材マネジメントに関しては、求められた正解をインプットし、その通りにアウトプットできる人材を育てる知識偏重型教育が行われ、均質な労働力確保を重視した人材マネジメントがなされてきたという。

情報技術の捉え方については、ITを事業拡大のための技術ではなく、主に効率化の手段(システム)としてとらえ、投資方針は現状維持・更新がメインであり、予算総額やPLへのインパクト重視、外部ベンダーからの購入による導入方法を採用していた。だが、欧米ではITはビジネスを飛躍的に向上させる技術として捉え、投資方針は事業・業務改革がメインでROI(投資利益率)を重視し、導入は社内のIT知見者が主導するものとなっている。

戦後から1995年までは、成功を収めることができていたものの同年以降は大量消費社会ではなく、国内市場の飽和・縮小という環境変化により、従来までの成功モデルが機能しなくなったことに加え、デジタル技術の進歩とIoTの発展による第4次産業革命の到来により、人を取り巻く環境も著しく変化している。さらに、デジタル時代は予測不可能(VUCA)な時代に突入することから、過去の成功体験にとらわれず、リスクを恐れない挑戦する人材が必要になる。

同氏は「1995年までの成功体験があまりにも大きかったために、成功モデルから脱却できずに成功時代の習慣がいまだに残っている。いまや日本の常識は世界の非常識であり、習慣病が原因で新しいことに取り組めず、やり方を変えることができない。成功体験に根差した習慣病が日本企業においてDXが進まない本質的な理由だ。そのため習慣病を認識し、DXを通じて変革していくことがDX成功のカギとなる」と指摘している。

DX成功のカギとは?

これらの状況をふまえ、同社では変化の速度が加速度的に増しているデジタル時代においては、企業が競争優位を保つことができる期間が短くなっているため、変革は一過性ではなく、継続的に繰り返す必要があるという。安部氏は「デジタル時代のパラダイムシフトを乗り越えるために、D=データや新たな情報技術を徹底的に使いこなし、X=企業構造・ビジネスモデルを継続的に変革することと定義しており、DXの実現を継続できる組織能力が必要だ」と説明する。

そこでDXを成功に導く3つのカギとして「トップが号令を出し、組織・制度・ルールも含めた改革に取り組む」「抜本的な改革の成功体験を積み重ねる」「デジタルを活用するだけでなく企業文化を変える」ことを提唱している。

例えば、承認に関しては多くの人がさまざまな観点からチェック・承認を重ねている。そのため、承認観点を明確にすることで観点ごとの担当者が責任を持って承認し、単純な照合やチェックはデジタル化するべきであり、デジタルと人がそれぞれ担う部分の見極めが必要だという。

また、単一事業、量的拡大時代に構築されたピラミッド組織を踏襲している結果、意思決定の遅延、指示待ち、横断的視点・活動の欠如を招いているため、必要最小限の階層で柔軟なチーム編成が可能なフラット型組織へ転換すべきだとしている。

さらに、IT・新技術の導入に際してはリスクを承知のうえで取り組むことができず、失敗を恐れてあらゆる案件で必要以上に完璧主義・安全志向に陥ることから、新技術の試用・検証サイクルを短期間で回すアジャイル型PJ推進を推奨している。

最後に、安部氏は「DXを成功させている企業はトップダウンで抜本的な改革に取り組み、改革をやり抜くことで現場社員が改革の成功体験を積み重ね、企業文化を変えることに着手している。そして、成功体験を実感させたうえで改革意識を浸透させ、自ら行動を起こす社員を増やし、変革することが当たり前の企業文化を醸成していくことが重要だ。3つのカギを意識している企業はDXに成功している」と述べていた。