宇宙航空研究開発機構(JAXA)と国立天文台は10月8日、太陽観測衛星「ひので」や、NASAの「ソーラー・ダイナミクス・オブザーバトリー(SDO)」などが10年以上かけて取得した観測データを基に、「太陽を遠くにある恒星として扱う」解析を行ったと発表した。そして、黒点が太陽面上をトランジット(通過)する際に、彩層に感度を持つ紫外線の強度が光球の磁束量と高い相関を示すこと、光球とコロナそれぞれのライトカーブでは減光・増光のタイミングに差があり、その時間差はコロナループの空間的な広がりに対応すること、遷移層温度に対応するライトカーブは黒点によるプラズマ加熱の影響で減光する場合があることなどを明らかにしたことも併せて発表された。

同成果は、JAXA宇宙科学研究所の鳥海森博士が率いる国際共同研究チームによるもの。詳細は、米天文学専門誌「The Astronomical Jounal」に掲載された。

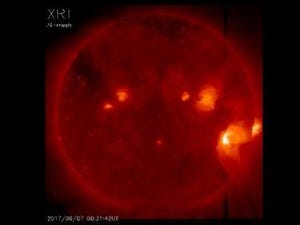

太陽フレアは地球周辺の宇宙空間で磁気嵐を引き起こし、人工衛星や高高度を飛ぶ航空機の運用に影響を及ぼし、さらにはGPSの誤差を広げるなど、宇宙天気災害の一因として知られる。これまでの研究から、フレアは黒点上空のコロナに蓄積された磁気エネルギーが突発的に解放される現象と考えられている。

フレアは太陽に限った話ではなく、すべての恒星に共通した現象だ。しかも、太陽と類似した恒星において、太陽のものを遥かに上回る巨大な「スーパーフレア」も観測されている。このように規模の違いはあれ、我々の太陽とそのほかの恒星は、黒点やフレアも含め、共通の磁気活動があることがわかっている。つまり、太陽の詳しい調査とほかの恒星の観測によって、太陽・恒星における普遍的な磁気活動現象の理解が進むと考えられているのである。

恒星で普遍的な磁気活動現象の解明には、太陽で得られる詳細なデータをほかの恒星にも適用したり、ほかの恒星のデータを太陽のデータで解釈したりする方法を獲得することが重要だ。しかし、空間分解能が高いとされる宇宙望遠鏡でも、現在の性能では、恒星を空間分解して観測することは困難だ。従って、恒星全体から届く光だけを頼りに、黒点の構造や変化を探る研究が続けられている。

国際研究チームは今回、太陽の自転に伴って黒点が太陽面上をトランジットする際に、さまざまな波長帯で太陽全体から届く光の明るさがどのように変化するのかの調査を行った。遠方の恒星は点光源となるが、今回の研究では太陽を点光源として扱うことで、ほかの恒星にも適用できる情報を導こうという考えである。

今回の研究では、「ひので」(2006年に打ち上げられて現在も稼働中)とSDO(2010年に打ち上げられて現在も稼働中)を中心に、合計4機の太陽観測衛星が取得した可視光からX線に渡るデータの解析が行われた。

研究チームは過去10年以上に及ぶ膨大な観測データから、太陽面上を孤立した単独の黒点がトランジットした期間を選び、黒点トランジットに伴う各波長帯のライトカーブとその要因を分析。そして、黒点が太陽面上をトランジットする際に、太陽全体から放射されるさまざまな波長の光が、個別の黒点や磁場構造によってどのように形成されるのか、またはそれらがどのように時間変化するのか(ライトカーブ)を明らかにしたという。

結果いくつかのことが判明したが、主だったものが以下の3点だ。

- 彩層に感度を持つ紫外線の強度が、光球の磁束量と高い相関を示すこと

- 光球とコロナそれぞれのライトカーブでは増光・減光のタイミングに差があり、その時間差はコロナループの空間的な広がりに対応すること

- 遷移層温度に対応するライトカーブは、黒点によるプラズマ加熱の影響で減光する場合があること

紫外線のライトカーブでは、彩層から遷移層の304Åと、コロナの131Åでは、黒点が通過するときに増光があったが遷移層に感度を持つ紫外線171Åのライトカーブでは、減光する場合があることが確認された。この理由を調べるため、研究チームが実施したのが、各温度帯でのプラズマのエミッションメジャー(放射量度)の測定だ。その結果、遷移層に対応する、温度が60万度から80万度付近のプラズマは、黒点を取り囲む広大な領域(面積で太陽面の約4割)でエミッションメジャーが減少していることが判明した。

-

エミッションメジャー解析の結果。(左)遷移層温度(60万から80万度付近)のエミッションメジャーについて太陽面上の分布を示した画像。太陽面中心の黒点上空では遷移層温度のエミッションメジャーが増加する(黄・白)が、周囲の広い領域ではエミッションメジャーが減少している(青・赤)。(右)太陽面全体で合計したエミッションメジャー。遷移層温度(60万から80万度付近)のエミッションメジャーは減少し、100万度以上のコロナ温度におけるエミッションメジャーは大幅に増加している。(c) ISAS/NAOJ (出所:国立天文台「ひので」Webサイト)

また、黒点のない静穏時と比べて、黒点出現時には遷移層温度のエミッションメジャーが減少し、コロナ温度(100万度以上)のエミッションメジャーは増加していることも確認された。これらのデータから、黒点が存在すると、その周囲の広い領域でプラズマが加熱されることがわかる。そのため、遷移層に感度のある紫外線では、ライトカーブが減光しているのだという。

さらに研究チームは、彩層に感度を持つ紫外線のライトカーブと光球の磁束量のカーブがよい相関を示すことや、光球とコロナのライトカーブでは増光・減光のタイミングに差があり、その時間差はコロナループの空間的な広がりに対応することなども発見したという。

これらの結果は、空間分解が困難な遠方の恒星観測であっても、複数の波長でライトカーブを測定することで、黒点の構造や磁場についての情報を得られる可能性があることを示しているとする。従来の観測装置では、可視光以外で恒星の黒点を観測することは困難とされてきた。しかし、現在開発が進められている、米国の「ESCAPE」や日本の研究機関も装置を提供するロシア・スペインの「WSO-UV」などの紫外線宇宙望遠鏡を使えば、遠方にある恒星の黒点を紫外線でもモニター観測できる可能性があるという。

また、今回の研究を発展させることで、太陽や恒星の研究だけでなく、系外惑星の研究分野にも貢献できるとした。系外惑星の検出にも現在では主にトランジット法が用いられているため、恒星の表面を通過する黒点なのか、手前を横切る惑星なのか、実は判別がつきにくいという。どちらもトランジットする際は、可視光では暗くなるからだ。

このほか、黒点の影響により系外惑星のサイズの推定を間違ってしまったり、黒点が影響して系外惑星の公転軌道の推定が間違ってしまったりといったことも起こるという。このように系外惑星の検出に黒点は厄介者だが、黒点のトランジットが各波長に及ぼす影響がわかれば、多波長でほかの恒星を観測することで系外惑星の物理量推定の不定性を小さくできる可能性があるとしている。