国立天文台は10月7日、海外の研究チームがすばる望遠鏡を活用して、楕円銀河「M105」を取り囲むように散らばっている「惑星状星雲」の分布を測定することにより、低金属量の古い星々が銀河の周りに広く存在していることを明らかにしたと発表した。

同成果は、ヨーロッパ南天文台やマックス・プランク地球外物理学研究所などの国際共同研究チームによるもの。詳細は、天文物理学誌「Astronomy & Astrophysics」に掲載された。

天の川銀河も含めて、この宇宙に存在する観測可能な銀河のほとんどが、銀河群や銀河団、さらには超銀河団といった階層構造の一部として存在している。例えば天の川銀河の場合は、アンドロメダ銀河(M31)やさんかく座銀河(M33)、そしてより小型のそれらの伴銀河などと共に「局部銀河群」を構成している。そして、局部銀河群は周辺の銀河群と共に「おとめ座超銀河団」の一員であり、さらにおとめ座超銀河団は宇宙最大規模の「ラニアケア超銀河団」に属するという具合だ。

これらの階層構造は、宇宙の標準モデルによれば、最初は小さな構造が形成され、それらが集合してより大きな銀河や銀河群が形成されたと考えられている。この説によれば、銀河と銀河の間にも星々が取り残されるとされる。観測によって銀河同士のすき間に散らばった星々を探し、それらがいつ生まれたのかを明らかにすることが重要だという。

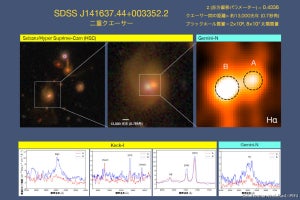

そこで国際共同研究チームが今回注目したのが、しし座の銀河群「Leo I」だ。Leo Iは、楕円銀河、渦巻銀河、矮小銀河とすべてのタイプの銀河を含む銀河群としては、地球から約3300万光年と最も近くにあり、その中心に位置する銀河がM105(NGCカタログでは3379)である。

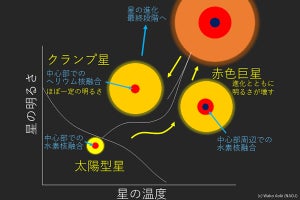

Leo Iのすき間に散らばる星々を調べるため、国際共同研究チームが利用したのが「惑星状星雲」だ。惑星状星雲は、我々の太陽のような比較的小型(太陽質量の8倍以下)の恒星が赤色巨星を経て白色矮星になる過程で外層をガスとして放出し、それが広がって星雲として美しく輝いている様子であり、よく「宇宙の絶景」として紹介される。

惑星状星雲では、よくアクアマリンの色合いで輝いている部分が見られるが、これは波長500.7nmの酸素原子の輝線によるものだ。オーロラと同じ色合いである。このLeo Iの惑星状星雲の輝きが、M105の周囲を探査するための目印として扱われた。

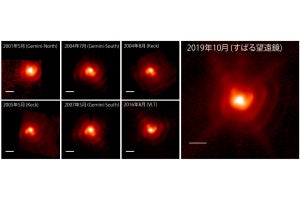

観測は、“世界最大級のデジカメ”ことすばる望遠鏡の主焦点カメラ「Suprime-Cam」(シュプリーム・カム)と、スペインのカナリア諸島ラ・パルマ島のラ・パルマ天文台に設置されているウィリアム・ハーシェル望遠鏡に取りつけられた分光器「PN.S」(Planetary Nebula Spectrograph:惑星状星雲スペクトログラフ)を用いて行われた。Suprime-Camは広い視野が特徴であり、M105周辺の惑星状星雲を従来にない広範囲で見つけ出すためにうってつけのカメラである。

-

(左)観測された惑星状星雲の分布。すばる望遠鏡とウィリアム・ハーシェル望遠鏡で観測された惑星状星雲が、それぞれ青の丸と赤のクロスで示されている。背景はデジタイズド・スカイサーベイの画像で、中央に移っているのがM105で、左上にあるのは別の銀河であるNGC3384。(右)Suprime-Camの画像のうち、観測領域の一部を示したもの。惑星状星雲を見つけるために、酸素原子の輝線に相当する狭帯域フィルター(上)とVバンドフィルター(下)が用いられた (c) J. Hartke (ESO) (出所:すばる望遠鏡Webサイト)

観測の結果、M105の中心から16万光年も離れた領域にまで惑星状星雲が分布していることが確認された。これは、M105の有効半径の18倍に相当する広がりだ。有効半径とは、銀河の典型的な大きさを表す指標で、銀河の表面輝度の半分を含む半径として定義されている。

この広がりは、可視光の広帯域フィルターで観測される光の広がりから推定した通常の星の分布に比べると、明らかに大きな広がりだという。つまり、M105の外側では年老いた星が際だって多く存在しているということになる。

惑星状星雲の前身である赤色巨星についての過去の観測と比較した結果、太陽の1/10程度という金属量が非常に少ない古い星は、惑星状星雲と同じ分布傾向を示していることが確かめられた。過去に赤色巨星の分布が調べられたのは、銀河の周辺の狭い範囲に限られていたが、今回の結果からM105の外縁部では、惑星状星雲と同じく金属量が少ない古い星が銀河の周辺に広く分布していると、国際共同研究チームは結論付けている。

今回の成果は、楕円銀河外縁部での惑星状星雲の分布と低金属星の関連を初めて明らかにしたという点で画期的な成果だという。これらの古い星々からの光は、M105の明るさのたった4%を占めるに過ぎない。しかし、その広がりは前述したようにM105の大きさの18倍にまで及んでおり、ダークマターの質量や構造に制限をつけるのに格好の材料となっているとしている。

国際共同研究チームは今後、広範囲に分布する惑星状星雲の運動を測定することを検討中だ。そのデータとダークマターの分布を仮定した力学モデルと比較することによって、例えば、ダークマターがひとつの大きな塊としてか、あるいは複数の小さな塊として存在するのかという点まで区別できることが期待できるとしている。