科学技術振興機構(JST)と東京大学 生産技術研究所(東大生研)は10月1日、光と「フォノン」の混合状態である「表面フォノンポラリトン」を用いて「窒化シリコン薄膜」の熱伝導率を倍増させることに成功したと発表した。

同成果は、東大生産技術研究所(東大生研)のユンフイ・ウー特任研究員と野村政宏 准教授らの研究チームによるもの。詳細は、米科学誌「Science Advance」オンライン版に掲載された。

フォノンとは、振動が伝わっていく様子を粒子が移動するように見なした準粒子(仮想的な粒子)のことだ。光学フォノンと音響フォノン(=音波)の2種類があり、光学フォノンは伝搬速度が遅いため、主に音響フォノンが熱伝導に寄与している。しかし半導体デバイスのような薄膜構造においては、フォノンが薄膜の表面に高頻度で衝突し、ランダムな方向に散乱してしまって移動が阻害され、熱伝導率が低下してしまうことがわかっていた。しかも、高温になればなるほどフォノン同士の衝突も増えてしまうため、ますます熱伝導率が低下してしまい、放熱が難しくなってしまうのである。

-

薄膜中のフォノン伝導と表面フォノンポラリトンの熱伝導。(A)薄膜中のフォノン伝導の様子。表面で高頻度に散乱され、熱伝導率が低下する。(B)表面フォノンポラリトンの熱伝導の様子。フォノンが光と混合状態を形成し、長い距離を伝搬することで熱を運ぶ (出所:JSTプレスリリースPDF)

薄膜構造においては、伝搬速度の遅い光学フォノンが10万倍も速い光と混合することで、別の準粒子である表面フォノンポラリトンが形成される。同準粒子は固体表面や薄膜に局在し、電磁波と分極が相互作用し合うことで、光速よりは遅いが光学フォノンよりは遥かに高速で面内を伝搬する。表面フォノンポラリトンは優れたエネルギーキャリアとされ、放熱に寄与する可能性があると考えられていることから、今回、研究チームが着目。熱伝導率の低い薄膜構造において、伝導、放射、対流に次ぐ第4の放熱機構としての可能性が追求された。

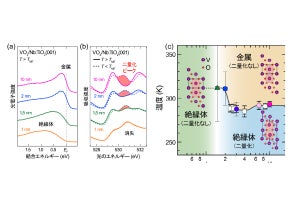

まず、試料として30~200nmの異なる膜厚を持つ窒化シリコンナノ薄膜が4種類用意され、その熱伝導率の測定が室温から500度の間で温度を変えて行われた。その結果、厚さ100nmと200nmの薄膜では温度の上昇に伴って熱伝導率が低下するという、一般的な結果が観測された。それに対し、30nmと50nmの薄膜では、逆に熱伝導率が増加することが判明。薄膜において、表面フォノンポラリトンが熱伝導に寄与している確実な証拠とされた。

裏付けを得るため、研究チームは表面フォノンポラリトンの伝搬長と熱伝導の理論計算を実施。すると、薄膜であればあるほど表面フォノンポラリトンの熱伝導率が大きくなり、高温になるほど増加することが判明したのである。

-

窒化シリコン薄膜の熱伝導率。(A)異なる厚さの窒化シリコン薄膜の熱伝導率(点)と理論計算によって得られた表面フォノンポラリトンのみによる熱伝導率(実線)の温度依存性。(B)室温(295K)で規格化された熱伝導率の温度依存性。厚さ100nm(緑点)と200nm(青点)の薄膜は温度の上昇に伴い、フォノン同士の散乱によって熱伝導率が低下。厚さ30nm(黒点)と50nm(赤点)では、逆に熱伝導率が増加。表面フォノンポラリトンによる熱伝導が薄膜では重要な熱伝導の担い手となっている確実な証拠が得られたとした (出所:JSTプレスリリースPDF)

また薄膜中のフォノンは、「平均自由行程」(粒子が散乱されることなく進める距離の平均値)が100nm程度であることに対し、表面フォノンポラリトンは、薄膜の面内寸法(厚さ30nmは5mm、そのほかは1mm)で制限される1000倍程度以上の長い平均自由行程を持っていることが確認された。これは、フォノンが光と混合状態を形成し、桁違いに高速で低損失な伝搬を実現したためだという。

表面フォノンポラリトンによる熱伝導率の増強効果を室温の値で規格化したところ、厚さ200nmの薄膜に比べ、厚さ100nmの薄膜では表面フォノンポラリトンの熱伝導の寄与が現れ始め、厚さ30nmと50nmの薄膜では、フォノン熱伝導と同等になり倍増することが明らかになったのである。

今回の研究成果により、熱伝導率が低下する薄膜構造では表面フォノンポラリトンが熱伝導に貢献し、主な放熱機構にもなり得ることが確かめられた。伝導、放射、対流に次ぐ、第4の放熱機構としての利用に道筋が示されたといえるだろう。高集積化と微細化が進んだ半導体デバイスにおける放熱問題の緩和が期待でき、半導体分野への応用が見込めると研究チームでは説明している。また、局所発熱の激しい部分から、伝導に加えて表面フォノンポラリトン熱伝導を利用して放熱することで、デバイスのさらなる高性能化にも寄与できるとしている。