東京大学(東大)と産業技術総合研究所(産総研)は9月24日、高い再現性、感度、均一性、生体適合性、耐久性を持つ「表面増強ラマン分光法」用の新たな基板として2次元の配列からなるナノ構造体「PCNA」を利用した基板を開発し、化学、特に微量分析における50年来の難問を解決したと発表した。

同成果は、東大大学院理学系研究科化学専攻の合田圭介 教授、同・肖廷輝 助教、産総研健康医工学研究部門 バイオセンシング研究グループの伊藤民武 上級主任研究員、東大スペクトル化学研究センターの平松光太郎 助教らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

表面増強ラマン分光法は、貴金属などの粗い表面に分子が吸着した際に、バルク分子と比較してラマン散乱の強度が大きく増幅される現象を利用した分光分析手法だ。同分光法は、金属基板上の「局在表面プラズモン共鳴」により、通常のラマン分光法よりも数桁以上高い感度が特徴で、無標識の微量分析(場合によっては10桁以上の高感度で1分子計測)に有効だ。

しかし表面増強ラマン分光法は、その高い感度増強が金属ナノ粒子の集合体や人工金属ナノ構造からのホットスポットへ依存することが課題となっていた(感度増強度とホットスポット依存はトレードオフの関係)。さらに、金属基板の表面は酸化しやすく、また金属基板の熱がタンパク質変性などを起こすために生体分子にとって有害である。このように、従来の表面増強ラマン分光法の金属基板は、低再現性、不均一性、低生体適合性、耐久性の低さという課題を抱えていた。

これらの課題を取り除くため、50年にわたる研究でさまざまな素材による基板が試されてきた。シリコンやゲルマニウムナノ構造体、二次元材料(グラフェン、MoS2、h-BNなど)、半導電性金属酸化物などの非金属材料が提案されたが、すべての課題を解消するには至っていなかった。

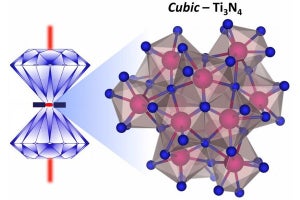

そうした中で研究チームが注目したのが、金属を一切使わない多孔質炭素ナノワイヤをアレイ状に配列したナノ構造体「PCNA」(Porous Carbon Nanowire Array)だ。そして、トポロジカルに調整されたナノ構造体であるPCNAによる、局在表面プラズモン共鳴に依存しない新たな基板を開発することに成功した。PCNA基板は、高い再現性、感度、均一性、生体適合性、そして耐久性を持つことが特徴である。

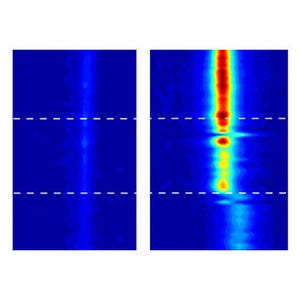

また基板全面を活性化することで、スペクトルにおける基板間、スポット間、サンプル間における一貫性や、時間によらない一貫性など、従来の金属基板では実現不可能だったこともできることが実験で確かめられた。

さらに、PCNA基板はまだまだ改良の余地があるという。その組成(ドーパントの種類やドーピングレベルなど)や構造(多孔質ナノワイヤの形状など)を最適化したり、感度増強がプローブされた分子に依存するように(例えば、波長がチューニング可能なレーザーを介して)電荷移動共鳴に最適な波長の励起レーザーを採用したり、基礎原理をより理解するために電荷移動共鳴の理論を改善したりすることで、PCNA基板を用いた表面増強ラマン分光法はさらに高い感度増強を得ることが期待できるとしている。

こうした改良を加えたPCNA基板を利用することで、表面増強ラマン分光法は、多種多様な検査を実現できるようになるという。血中グルコースの無標識検出による糖尿病検査、感染症(インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症など)の抗原抗体反応測定、がん代謝プロファイリング解析、細菌(大腸菌、ピロリ菌など)の表面タンパク質を検出することによるリアルタイム細菌検出、光合成生物の生体分子の分子振動計測による量子生命科学研究などだ。また、PCNA基板は1基板あたり約1000円と安価であり、大量生産にも向いている点も優れた点としている。

-

PCNA基板とその製造方法のイメージ図。図中の略語は、AAO(anodic aluminium oxide:陽極酸化アルミナ)、PPy(polypyrrole:ポリピロール(導電性ポリマー))、PNA(polypyrrole nanowire array:ポリピロールナノワイヤ配列)、PPNA(porous polypyrrole nanowire array:多孔性ポリピロールナノワイヤ配列)、DMSO(dimethyl sulfoxide:ジメチルスルホキシド(有機・無機化合物を溶かす非プロトン性極性溶剤)) (出所:東京大学Webサイト)

-

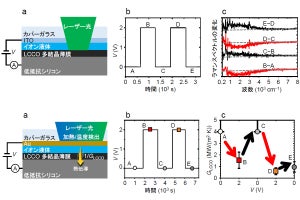

PCNA基板を用いた、「ローダミン6G」分子の微量分析。(A)4種の基板(シリコン基板、PNA基板、CNA基板、PCNA基板)上で測定した、ローダミン6G(10μM)のラマンスペクトル(励起波長785nm、励起強度1mW、積算時間30秒)。(B)異なる濃度のローダミン6GのPCNA基板上におけるラマンスペクトル(励起波長785nm、励起強度1mW、積算時間30秒)。ローダミン6Gの検出限界は0.1nM未満。(C)20もの異なるPCNA基板で行ったSERSの再現テスト。各基板間における1/1185、1/1309、1/1361、1/1507、1/1650cmでのラマンピークの相対強度差は±10%の範囲に収まっている (出所:東京大学Webサイト)