大阪府立大学、名古屋大学、国立天文台などからなる研究チームは2020年8月7日、アルマ望遠鏡による観測で、恒星が「分子雲コア」と呼ばれる段階から「原始星」へと成長する、星の誕生過程を捉えることに成功したと発表した。

過去30年にわたる「星の国勢調査」と、日本が開発した望遠鏡の性能を最大限に活用して生み出された成果で、これにより謎に包まれた、恒星が誕生する道筋の解明が、また一歩進んだ。

研究成果をまとめた2本の論文は、それぞれ米国の天体物理学専門誌「アストロフィジカル・ジャーナル」、「アストロフィジカル・ジャーナル・レターズ」に掲載された。

-

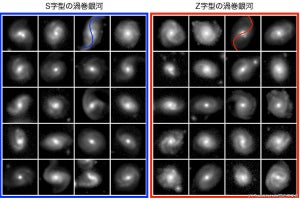

おうし座分子雲とそれに含まれる多数の分子雲コア。欧州宇宙機関(ESA)のハーシェル宇宙天文台が遠赤外線で観測したおうし座分子雲(背景)に、アルマ望遠鏡で観測した星のない分子雲コア12天体(ファーストコア候補1天体を含む)を合成した画像 (C) ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Tokuda et al. ESA/Herschel

これまでの星の誕生過程の調査

太陽のような星(恒星)は、星々の間に漂っている水素などの希薄なガスと塵「星間物質」を材料にして誕生する。また、こうした星間物質が比較的集まっている場所では「分子雲」として存在している。分子雲のガスや塵は、自らの重力で集まっていき、密度が高まると「原始星」が生まれ、その周囲のガスや塵はそれぞれ集まって惑星となり、さらに時間が経つと、原始星の中で核融合反応が始まり、そして太陽のような恒星となる。

しかし、希薄な原子雲の中で、どのようにしてガスと塵が集まり、密度が高まって星が生まれるのか、ということは、はっきりとはわかっていない。

観測が難しい理由はいくつかあるが、ひとつには分子雲から原始星へ進化する際のスケールの違いがある。たとえば分子雲は約30光年もの大きさがあるが、その中にある、とくに星間物質の密度が高い、いわば"星の卵"となる「分子雲コア」の大きさは約0.3光年しかなく、さらに原始星の大きさは数十天文単位ほどにまで小さくなる。倍率にすると約1000万倍以上の大きさの違いがあり、それほど大きなものから小さなものまでを観測する必要があった。

また、分子雲から原始星になるまでは100万年ほどの時間がかかるため、人類がひとつの天体が誕生する過程を追いかけて観測することも難しい。

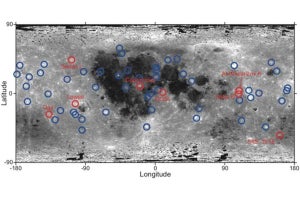

そこで国立天文台の野辺山宇宙電波観測所の45m電波望遠鏡をはじめ、多くの電波望遠鏡を駆使し、過去約30年をかけて「おうし座分子雲」を継続的に観測。どこにどれくらい分子雲コアがあるかを調べてきた。おうし座分子雲は地球から約450光年と、最も近くにある"星の巣"である。また、ひとつの天体だけを観るのではなく、複数の天体を観測することで、さまざまな成長段階にある様子を調べ、恒星が誕生する道筋を理解するという研究が進められた。研究者たちはこれをたとえて「星の国勢調査」と呼ぶ。

そして観測の結果、約50個の星の卵を発見。また、分子雲から原始星になるのに約40万年かかることも判明した。

ただ、この40万年という時間は、重力だけの効果で塵やガスが集まって恒星が形成されると考えた場合の計算よりも数倍長い。つまり、重力に抗する何らかの力があり、そのせいで成長が遅れるものとみられている。

この理由についてはさまざまな説があるが、たとえば乱流や磁場などが重力を抑え、あまり成長しない時間が続いたあと、あるときを境に重力が打ち勝ち、急成長して原始星が誕生するのではと考えられている。

星の卵から星の赤ちゃんが誕生するまで

コンピュータシミュレーションによる分子雲コアが収縮する様子。あまり成長しない時間が続いたあと、あるときを境に急成長する様子がわかる。その理由については明らかになっていないものの、乱流や磁場などが重力を抑え、成長を食い止めているという説がある (C) 松本倫明(法政大学) via ALMA

アルマ望遠鏡(モリタアレイ)による星の卵の観測

ここまでは従来の観測と研究でわかっていたものの、いったいどのようにして原始星は生まれるのか? どのようにして星の卵は急成長するのか? といったことは、さらに観測が難しく、これまではっきりとしたことはわかっていなかった。

理論的には、1960年代の後半に、星の卵である分子雲コアの中に、「ファーストコア」と呼ばれる、いわば“星のヒナ(原始星)を宿す段階”があると予想されていた。

このファーストコアはとても特異な天体で、それまでの分子雲コアでは、自らの重力によって中心部分に物質が落下していき、密度が高くなっていくが、あるタイミングで重力と圧力が釣り合い収縮が止まり、温度が急上昇する状態と考えられている。

また、薄い分子雲から分子雲コアになるまでは約100万年、またいったん原始星が生まれてから恒星などになるまでは約1000万年もかかるが、その間の分子雲コアから原始星になる、すなわちファーストコアの誕生のタイミングは、わずか1000年から1万年ほどときわめて短い。さらに、分子雲コアの数も少ないこともあって、捉えるのが難しい、「観測的なミッシング・リンク」となっていた。そのため、ファーストコアを捉えることは世界中の天文学者の夢となっている。

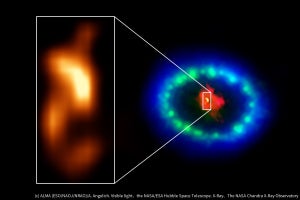

これまでの研究で、ファーストコアは暗く、また分子雲コアの中に隠れているため直接捉えることは難しいものの、回転軸に向けて「分子流」と呼ばれるガス流を吹き出していると考えられており、これを捉えることでファーストコアを間接的に観測できるのではとされていた。

そこで今回、大阪府立大学、名古屋大学、国立天文台などの研究者からなる研究チームは、南米チリにある「アルマ望遠鏡」の一部を構成する「アタカマ・コンパクト・アレイ(愛称「モリタアレイ」)」を用い、おうし座分子雲内にある分子雲コアのほぼすべてにあたる39天体を観測した。前述の分子雲コアを見つけた"国勢調査"のように、複数の天体を観測することで、さまざまな段階の様子を調べようという意図があった。

また、電波望遠鏡にはさまざまな種類があるが、それぞれ得手不得手があり、今回のようなのっぺりと広がった天体の進化を観測するような場合には、モリタアレイが最適だったという。

そして観測の結果、このうちの7つの天体ではすでに原始星が存在し、残る32つの天体ではまだ、原始星に成長する前の段階であったことが判明。また、前者および後者のうちの12天体からは電波が検出されたものの、後者の残り20天体からは検出されなかったという。

詳しい解析の結果、ガスがある限界の密度を超えると、分子雲コアが急速に収縮して星の形成が始まることが判明。さらに原始星がまだ存在しないと考えられていた分子雲コアの中で、ファーストコア特有のガスの流出が観測されたという。またその広がりと流出速度から、このガスは数千年以内に放出されたと推定できるとしている。

こうしたことにより、10万年にもわたる「孵化」の過程で、まさに星が誕生した瞬間である「ファーストコア」を間接的に捉えたものと考えられるとしている。間接的に、というのは、ファーストコア自体は見えていないものの、ガス流が観測できたことで、いわば「星のヒナの産声をかすかに捉えた」ものと考えられるからだという。

この成果の意義について、研究を率いた一人である徳田一起氏(大阪府立大学理学系研究科客員研究員・兼国立天文台特任研究員)は、「星の卵である分子雲コアが、自身の重力で急速に(自由落下的に)進化し始める様子を初めて精密に測定することができた。また、赤外線では見えない天体から、原始星由来と思われるガス流を発見することもできた」と語る。

そして「日本が開発したモリタアレイの性能を最大限に活用し、観測できたことはとくに強調したい」としている。

また、「今回の研究をもって、『ファーストコアを初めて同定できた』と言い切ることはできないが、非常に若い段階と思われる星のヒナに遭遇できたのではないか」とも語った。

今後研究チームは、より解像度の高い観測や、環境の異なる他の分子雲の観測を進め、星の多様性の起源に迫りたいと意気込んでいる。

参考文献

・星の卵の「国勢調査」―アルマ望遠鏡が追う星のヒナ誕生までの10万年 | 国立天文台(NAOJ)

・プレスリリース - 星の卵の「国勢調査」―アルマ望遠鏡が追う星のヒナ誕生までの10万年 - アルマ望遠鏡

・アルマ望遠鏡が追う星のヒナ誕生までの10万年―星の卵の「国勢調査」― - プレスリリース|大阪府立大学

・FRagmentation and Evolution of Dense Cores Judged by ALMA (FREJA). I. Overview: Inner ~1000 au Structures of Prestellar/Protostellar Cores in Taurus - IOPscience

・A Low-velocity Bipolar Outflow from a Deeply Embedded Object in Taurus Revealed by the Atacama Compact Array - IOPscience