欧州宇宙機関(ESA)は2019年12月18日、系外惑星を観測する宇宙望遠鏡「CHEOPS」の打ち上げに成功した。

CHEOPSは、地球の近くにある恒星のまわりを回る、すでに発見済みの系外惑星のうち、地球よりわずかに大きいものからほぼ海王星サイズのものまでを観測し、その特徴を詳しく調べることを目的としている。

これまで系外惑星は、どこにどれくらいあるかを見つける"検出・発見"が中心だった。そして系外惑星の発見がノーベル物理学賞に選ばれた2019年、いよいよその惑星がどんな天体なのかを詳しく"観測"する時代に入る。

系外惑星とはなにか?

人類は長い間、自分たちが住む地球を特別な天体だと考えていた。しかし、16世紀にコペルニクスが地動説を唱え、17世紀にガリレオ・ガリレイが「それでも地球は回っている」と語ったとされるように、地球は太陽のまわりを回る惑星であることがわかった。

さらにその太陽も、夜空に輝く無数の恒星の中のひとつであり、なんら特別なものではないことがわかった。そしてガリレオの観測から、天の川は無数の星の集まりが川のように見えているということがわかり、その後18世紀の天文学者ウィリアム・ハーシェルなどの観測により、銀河系の構造がわかってきた。

そして、銀河系のような天体は他にもあるのではという考えも生まれ、1924年にエドウィン・ハッブルは、アンドロメダ星雲と呼ばれていた天体が、じつは銀河系の外にある銀河(系外銀河)であることを発見。こうして私たちの宇宙観は、科学の進歩とともに大きく広がりをみせてきた。

その一方で、新たな疑問と期待も生まれた。もし、それほど宇宙が広く、無数の星があるのなら、そのまわりにも惑星が回っているのではないか? そして、そのうちのどこかには、地球のような生命に満ち溢れた天体もあるのではないか?

しかし、そうした太陽系の外にある惑星--「系外惑星」は、存在したとしても地球からは小さくしか見えないため、望遠鏡で探すことは難しい。それでも、系外惑星を見つけるための研究や技術開発が積み重ねられた。

1992年には、電波を発生する天体パルサーのまわりを公転する惑星が発見され、これが史上初の系外惑星の発見となった。そして1995年には、スイスの天文学者ミシェル・マイヨール氏と、ディディエ・ケロー氏によって、太陽と同じ主系列星では史上初めてとなる系外惑星が発見された。

両氏は、ドップラー分光法、もしくは視線速度法と呼ばれる方法を使ってこの発見を成し遂げた。この方法は、救急車のサイレンなどでおなじみの、光や電波などの発信源が動くことで波長が変化することをドップラー効果を利用する。もし、ある恒星のまわりを惑星が回っているとしたら、その恒星は惑星の重力の影響で共通重心のまわりを回るため、わずかに揺れ動く。その動きの量はとても小さいものの、地球からその恒星の光を観測すると、その動きのドップラー効果によって、光の波長が変化して観測できる。その変化から系外惑星の有無を検出することから、ドップラー分光法と呼ぶ。

マイヨール氏とケロー氏はこの成果が讃えられ、2019年のノーベル物理学賞を受賞した。

両氏が発見したのは、地球から約50光年の距離にある、「ペガスス座51番星」という恒星のまわりを回る惑星で、「ペガスス座51番星b」と呼ばれている。この惑星は、木星とほぼ同じ質量にも関わらず、恒星のすぐそばを、わずか4.2日という短い周期で公転している、とても不思議な天体だった。その後、他の恒星でも似たような系外惑星が見つかり、現在では「ホット・ジュピター」と呼ばれ、ありふれた系外惑星の種類のひとつとして知られるようになった。

トランジット法と宇宙望遠鏡

さらにその後、「トランジット法」という新しい系外惑星の検出方法が編み出された。トランジット法は、恒星の手前を惑星が横切る際に、恒星の明るさがわずかに暗くなる様子を検出するというもので、これによりドップラー分光法では検出できないような小さな惑星も発見できるようになった。

また、ドップラー分光法では系外惑星があるということ以外、惑星の質量や、公転周期がおおまかにわかるくらいだったが、トランジット法では惑星の大きさがわかるうえに、ドップラー分光法の観測データと組み合わせることで、惑星の質量や密度をより正確かつ精密に求めることもできる。また、背景にある恒星の光が、惑星の大気によって変化する様子を分析することで、その大気の組成などもわかる。

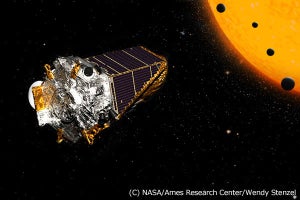

トランジット法は地上の望遠鏡でも取り入れられたほか、2006年にESAが打ち上げた「CoRoT(コロー)」、そして2009年に米国航空宇宙局(NASA)が打ち上げた「ケプラー(Kepler)」など、宇宙望遠鏡にも取り入れられ、多くの成果を上げた。とくにケプラーの活躍はすさまじく、系外惑星の発見数は飛躍的に増加した。

さらに2018年4月18日には、そのケプラーの後継機となるNASAの新たな宇宙望遠鏡「TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite)」も打ち上げられた。TESSはケプラーよりも広範囲にわたる、ほぼ全天を観測するとともに、比較的地球に近いところにある系外惑星を発見することを目指している。

これまでに発見された系外惑星は4000個を超え、地球に近いサイズの岩石質の惑星や、惑星系の中で地表に水が液体で存在できる領域「ハビタブル・ゾーン」内にある惑星も多数見つかっている。

水は人類のような生命が生きるうえで必要不可欠であり、その水が液体で存在していれば、生命が生まれ、生息している可能性も出てくる。そのため、こうした研究成果は、メディアなどでたびたび「第二の地球が見つかった」などとセンセーショナルに取り上げられることもある。しかし正確には「そう考えられなくもない候補が見つかった」くらいの話であり、現時点では、生命の有無はもちろん、地球に似た環境なのかさえ、まだあやふやである。