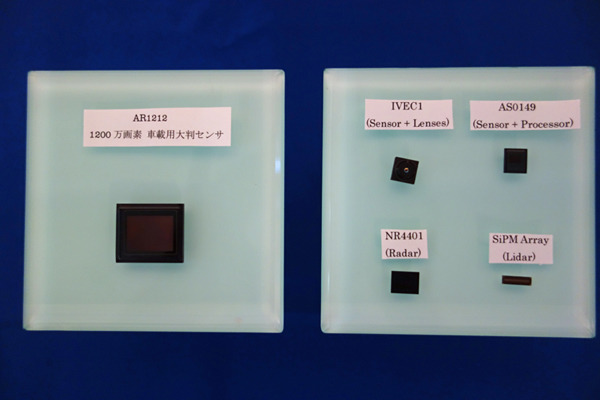

米ON Semiconductorは、12月4日より横浜で開催されている「国際画像機器展2019」に併せる形で記者説明会を開催。同社のイメージング製品関する戦略などの説明を行った(Photo01)。

同社はImaging Sensing Groupという組織でイメージセンサを扱っているが、同グループは大きく3つのディビジョンに分類されている。当初はImaging Sensing Groupと名乗っていたらしいが、センサの高性能化や多機能化などに伴い改称したという。しかもターゲット向けに明確に用途が異なるということで、さらに3つのディビジョンに分割されたそうだ。

もっともマシンビジョンといっても話は複雑である。コンサバティブなマシンビジョンは、Photo03でいう所の左上、検査装置やロボティクス向けを指すものであったが、昨今はその他の用途もやはりマシンビジョンとして捉えられている(少なくとも同社はマシンビジョンの分類に含めている)。

-

Photo02:Erhardt氏が掌握するのは中央のマシンビジョン向けである

-

Photo03:これらをマシンビジョンに分類する理由は、かつてはセンサの能力が低かったので、それぞれの用途にカスタマイズしたセンサが必要だったが、今はセンサの能力があがり、同一のセンサでこれらの用途を全部カバーできるようになったから、と言う事もあるそうだ

実際利用される用途別で言うとコンサバティブなマシンビジョンが依然として大きな売り上げにはなっているものの、その他の用途も順調に伸びていくという見通しが語られた(Photo04)。

ちなみに同社の顧客という意味では、北米、中央ヨーロッパ(主にドイツ)と並んでアジア(特に日本)も非常に大きなマーケットであるとしている(Photo05)。

イメージセンサの用途拡大を支える最新技術

製品の技術的な面の話だが、マシンビジョンに求められる用途としてはPhoto06の上段にある様に、分量測定や位置測定、数量検出や異常検出、そして1D/2Dの読み取りであり、これに向けて

- 高解像度

- 高品位画像

- 高フレームレート

- 低価格・小型化

が求められるとしている。

-

Photo06:Image Qualityの下段は、ローリングシャッターを使うと回転物の撮影がうまく行かないが、グローバルシャッターを利用するときちんと撮影可能になる、という話である。Frame Rateは、同社の顧客の中にゴルフのスイングフォームを撮影して軌跡を取るような製品を開発している顧客があり、きちんとスイングフォームを追うためにはフレームレートが必要、という話

この話そのものは当然の事である。これに向けて同社は2005年からLUPA/VITA/PYTHON/XGSと機能を進化させながら、新しい製品群を投入してきた(Phoot07)。

グラフで青が解像度、緑がノイズレート、黄が帯域であるが、いずれの要素も同じように急速に数字を引き上げている。こうした進化を支えるのが、グラフの上に並べられたテクノロジードライバで、高速出力→グローバルシャッター→ピクセル内イメージ補正→プロセス微細化→背面照射型ときて、次は積層型となっている。

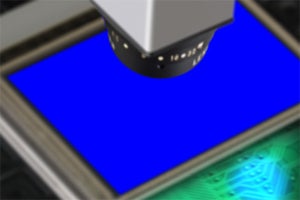

こうした結果として現状どのようなことが可能かというと、例えば液晶ディスプレイの検査機器向けで言えば、パネルの画素単位での検査が可能となる(Photo08)。

これについては会場でもデモが行われていた(Photo09,10)。

-

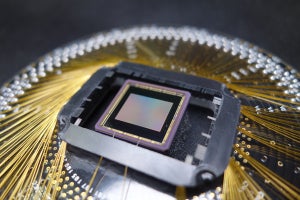

Photo09:国際画像機器展のブース内にて。XGS 45000の評価モジュールを評価用基板に乗せて真上から液晶を撮影している図

-

Photo10:こちらが撮影の結果。ややピントが甘いようで、ちょっと結果がボケた感じになっているのはご愛敬というところか

ここで使われたXGS 45000は、最大8K(8192×5460pixel)という解像度をいかして、例えば基板の検査であってもより大きな面積、あるいはより細かい解像度での撮影が可能になる(Photo11)といったことや、監視カメラあるいは放送向けなどでも、より大きな解像度での撮影が可能になるとする(Photo12)。

-

Photo11:当然ながら、同時に撮影できる範囲が広いほど、高速に対象物(この場合なら基板)を流せることになる

-

Photo12:XGS 45000はフル解像度(8192×5460pixel)だと12bit出力で最大48fpsだが、8192×4320pixelにクロップすると12bit出力で60fpsが可能になる。いわゆる8K(8192×4320pixel)だとさらにゆとりがある訳だ

今後の産業用イメージセンサの方向性

また、Erhardt氏は今後の展開として、深度検出やマルチスペクトル検出(Photo13)への対応にも触れた。

-

Photo13:Hyper/Multi-Spectral Imagingの方は、まとめて1つの出力とするのではなく、複数波長ごとなどで強度を出力させることで、より正確に色を判断できるように、という話である

同社は2019年6月に車載用途のLiDAR向けソリューションとしてSPAD(Single Photon Avalanche Diode)/SiPM(Silicon Photomultiplier)の提供を開始しており、マシンビジョン向けにも展開されていくのかもしれない。

こうしたイメージングデバイスの性能(というよりも精度というべきか?)改善は、Industry 4.0におけるより複雑な処理、あるいはAIの精度改善に役立つ、というのが同社の説明である(Photo14)。

-

Photo14:AIへの利用はON Semiにとっても当然看破出来ない話であり、このAI向けの伸びが55~60%(CAGR)と大きい状況では、AI向けにより高精度なセンサを提供することが1つのビジネスとして成立するのも当然だろう

そのAIについても、現在はクラウドからエッジに推論の場所が移ってきて、今後はロジックゲートを積層した一体型カメラから、将来的にはアナログに移る可能性があるとしている(Photo15)。

もう1つのトレンドは学習で、今のところはクラウド側だが、将来はエッジに移るとErhardt氏は予測している。ちなみにInference on Sensor(Digital)に関しては現在開発中だが、Inference on Sensor(Analog)はまだ研究段階との事。

ただ、今のデジタルベースの推論は極論すれば0か1のバイナリだが、アナログベースだとこれを多値化してハンドリングできるので、技術的にはより高い精度が望める可能性がある、としていた。とはいえ、このあたりはやや遠い将来の話であるが。

ちなみに会場では、先のXGS 45000のデモの他にXGS 12000を利用した高速撮影(Photo16,17)なども行われていた。国際画像機器展2019は12月6日金曜日までパシフィコ横浜で開催されている。

-

Photo16:XGS 12000のX-Cube Systemが奥に見えている。XGS 12000自体は12.6MPixel、90fpsのイメージセンサ

-

Photo17:きちんと静止画として撮影できているのが判る