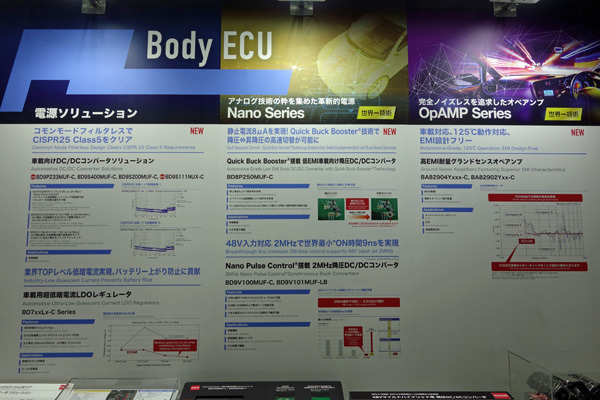

ロームは2019年10月15日~18日にかけて幕張メッセにて開催されているCPS/IoTの総合展「CEATEC 2019」において、世界一と自負する自社技術シリーズとしておなじみ、「ローム、Nanoってる」の第3弾「Nano Cap LDO」の参考出展などを行っている。

コンデンサの使用量ゼロが可能に

Nano Cap LDOは、新たにLDO回路アーキテクチャを考案することで、LDOレギュレーターの出力コンデンサを使用せずに特性維持を可能とした技術。従来、LDOレギュレーターの出力にはコンデンサ(一般的には積層セラミックコンデンサ:MLCC)と、電力の供給先となるマイコンの入力にコンデンサが、電源電圧の安定化のために用いられる。

電源電圧の安定化、という大前提があるため、Nano Cap LDOを用いると、コンデンサをなくすことができます、とアナウンスしても、簡単にカスタマは納得しないことを同社でも理解しており、「特性重視型」と「安心・安全型」という2つの方向性で提案を行っていくとしている。特性重視型は、LDOの出力コンデンサだけを省略。マイコンの入力側には容量100μFのコンデンサを搭載することで、従来型と同等性能を発揮することを可能とする。一方の安心・安全型は、2つのコンデンサを省略しつつ、特性にほとんど変化を与えないで供給が可能となり、「コンデンサが外れても特性を維持できる」という説明を同社ではしている。

2つの方式を提案するため、製品も2つのソリューションで別々のものが提供される見通し。ただし、技術の基本部分は同じで、出力電圧と出力電流を安定化する方式をLDOに採用。ちなみにコンデンサを内蔵したのか、という質問をよくされるとのことであったが、そういうことは一切しておらず、回路の工夫だけで実現したところが特長だという。

なお、2020年の春ごろにエンジニアリングサンプルの提供をしたいとしており、大量にコンデンサが用いられる自動車向けにも車載グレード品を提供する計画であるという。

AI時代に対応する独自8ビットプロセッサを開発

このほか、同社ブースでは、新開発の独自8ビットプロセッサコア「tinyMicon MatisseCORE」の参考出展も行われている。Armをはじめ、RISC-Vなど32ビットプロセッサが幅を利かせる現在、なぜ8ビットで、しかも独自の命令セットを持つプロセッサを開発したのか、同社は、モータドライバICやセンサIC、電源ICといったアナログ半導体にプロセッサを搭載してやることで、インテリジェンス化を図りたい、という想いがあり、開発に至ったという。

Armコアを搭載したマイコンで複数のモータを制御するという話はこれまであったが、同社の考えは真逆で、1個のモータを1個のドライバICで制御して、そこをインテリジェンス化することで、モータの特性の変化をリアルタイムで把握し、細かな制御などを可能にするというもの。必要であれば、そこでAI(人工知能)の推論処理を実行し、後段のマイコンとやり取りすることで、モータの劣化具合に応じた回転数の調整なども可能になるという。

-

組込み向けCPUと銘打たれた「tinyMicon MatisseCORE」のデモの様子。デモでは、まだモータドライバに搭載した製品はできていないため、Intel(旧Altera)のFPGA「Max 10」にMattiseCOREを搭載し、既存モータドライバと組み合わせた形のものが紹介されているが、これはファームウェアの動作を一切邪魔しないデバッガとのことで、ファームウェア実行中のデータメモリの情報をリアルタイムでグラフ表示するものとなっている。これを開発に活用することで、デバッグの高速化が可能になるという

こうしたニーズでは32ビットではハイエンドすぎるし、16ビットでは中途半端、結果として8ビットのプロセッサコアの開発に至ったという。そのコンセプトは小型、省電力、高効率・高性能などといったもので、これを自社のアナログICに搭載したミクスドシグナルICとすることで、ハードウェアのプリプロセッサとして活用することを考えているという。

-

MattiseCOREが目指した特長は小さいゲートサイズで高性能、高効率といったもの。まずは自社のアナログICに搭載することを目指し、IPとして外部提供をするといったことはしないとしているが、将来的には市場の動き次第ではオープンソース化も含めて考える余地も出てくる可能性があるともしていた

まずは自社製品への搭載を目指すとしているが、コンパイラなどもすでに用意済みで、カスタマが自社アプリケーションに沿ったソフトウェアをC言語で記述して搭載するといったことも可能なほか、ロームに依頼して作成してもらい、出荷前に書き込んでもらう、昔のEEPROM的な使い方も可能だという。

まだまだ検討段階ではあるものの、2019年度末までにエンジニアリングサンプルを出したいとするほか、2020年にはモータドライバと組み合わせたソリューションとしたものが出る可能性もあるとしており、そうした取り組みを通じて、実際の商品化などに向けたユーザーニーズの掘り起こしを行っていきたいとしていた。

ちなみに「Mattise(マティス)」という名称はどのようにつけられたのか、会場に居合わせた同社の命名者に聞いたところ、「MicroArchiTecture unit for TInysize SEquencerという正式名称があるが、それ以上に8ビットマイコンの雄であるPICに敬意を表して、PICという文字からピカソ(パブロ・ピカソ)と見立て、ピカソと同時期、2大巨匠とうたわれ、ピカソのライバルでもあり、親友でもあったアンリ・マティスの名前から拝借した」とのことで、AI時代の8ビットプロセッサの雄となるべく、この名前を採用したとのことであった。