イーソルは9月27日、同社の年次イベント「eSOL Technology Forum 2019」を開催。基調講演に経済産業省(経産省) 商務情報政策局 情報産業課 ソフトウェア産業戦略企画官の和泉憲明氏が登壇し、「DXレポート作成の背景と政策展開 -エッジコンピューティングの技術動向を踏まえて-」というタイトルで講演を行った。

2018年9月7日に経産省が公表したレポート「DXレポート~ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開~」は、「2025年の崖」というキーワードでIT分野を中心に注目を集めたが、同氏は実際にこのとりまとめを行った1人。タイトルもそうだが、2025年の壁、というワードを用いたことに同氏は、「誤解を恐れずに言えば、バズってもらって、多くの人に読んでもらいたかった」とその意図を語る。実際、公表からここまでの約1年の間に、さまざまな分野で引用して活用されるようになっており、その反響の多さに驚くほどであるという。

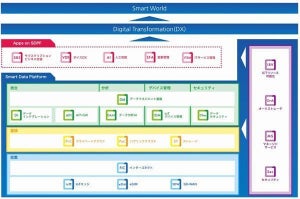

なぜこのようなレポートを作成したのか。同氏は、「デジタル・トランスフォーメーション(DX)に関する話題の多くが、用語の説明などが中心であり、企業の変革に対して、経営層がどれくらいのリアリティを持つべきなのか、といった意図が入っていないことが多い。DXとは何か、そのトリガーがどういったものであり、ゴールは何かを定義することで、データとデジタル技術の活用の仕方が変わってきていることを理解してもらいたいという思いを持って作った」と、作成に至った背景を説明する。

実際、米国などに比べて、日本における経営層のITへの理解度は不足している、といったレポートはこれまでにも調査会社などからも出されており、その状況は現在もあまり大きく変化したとは言いがたく、DXレポートでも、企業のIT関連費用の約80%が現行のビジネスを進めるためのITシステムの維持・運営(ラン・ザ・ビジネス)のために活用され、AIなどの新たな価値を生み出すための、いわゆる攻めのIT活用にほとんど投資が行われていないことが指摘されている。

また、「日本は業務改善にITを活用するが、米国は顧客の行動分析や満足度の向上にITを活用している。投資の内容が違っている。既存システムの維持・運営に関する問題は、自覚できない生活習慣病みたいなもので、突然死のリスクがあるのに、日常生活ができているから大丈夫という話に似ている。経営層としては不具合がでておらず、誰も困っていないのであれば問題ない、という思い込みをしてしまうのが日本の課題。また、経営者がDXを望んでも、既存システムを抱える現場からの反発もあり、簡単には進められないという問題もある」とも説明し、そうした状況に対し、政府としても、「今後はエッジの作りこみが論点になってくる」との判断から、エッジ分野に対する投資などを行うことで、社会の変化に向けた環境整備を進めているとする。

エッジの必要性については、「ムーアの法則が終焉を迎えようとしている一方、IoTやAIに要求される性能は高まっていく。そのためにはハードウェア、ソフトウェア、そしてセキュリティの三位一体で革新的な技術開発を行い、ゲームチェンジを図っていく必要がある」としており、「AIの学習という部分ではGAFAを中心にすでに強い存在感を示す企業が出ており、これと真正面から戦っても勝ち目は薄い。だからこそ、自動運転者のAIチップの小型・低消費電力化であったりと目的をはっきりとさせることで、それを可能にする良い技術に予算をつけるなどして、そうした分野で勝負できるようにしていこう、というのが現状の研究開発戦略」であるとする。その勝負の場所がエッジであり、AIの推論処理であるといえ、経産省としてもDXの推進を一丁目一番地に据え、予算確保を進めていることを強調した。

さらにDXの実現のために向けたシナリオとしては、「2020年までは五輪などもあり、景気的には悪くない状況が続く。そこまでがDXに向けた準備期間であり、そこから2025年までをDXの実現に向けた変化を起こす集中期間とすることで、2025年以降、老朽化した既存システムが足かせとなって生じる経済損失、いわゆる2025年の崖を飛び越えてもらいたい。ここで準備せずにいると、崖から落ちてしまう。どちらがよいですか、という話」とし、経営層が自覚をもってDXの推進を図っていく必要性を訴えた。

「DXの実現は、一部の体力のあるところだけの話じゃないのか、という声もあるが、例えば宮崎の病院では、ナースの持つ端末をスマホにして、患者に点滴を投与する際や本人確認の際などにQRコードにそれをかざすだけで、作業を終えられるようにしたり、申し送りをその場で入力できるようにしたことで、ナースはスマホの充電時以外、ナースステーションに戻る必要がなくなった。これで、サービスレベルが向上したほか、離職率も大幅に減少させることに成功した。また、京都の精密金属部品加工を行う従業員も数十名ほどの企業は、3D CADなどの活用により、工場で人の手でしていた作業を大幅に減らすなどの取り組みのほか、サービタイゼーション(サービス化)を進めることで、従業員の平均年齢が20代に若返り、NASAなどからも注文を受けるまでになった。工場であろうが、病院であろうが、変わろうとしている。目先の技術に固執して、そのままなのか、こうやって変化するか否かの分岐点にある」のが現在であり、経産省としても、こうした取り組みのようにDXの活用が進むことを目指したのが2018年12月に公表した「DX推進ガイドライン」であり、その上で2019年7月にデジタル経営改革のための評価指標「DX推進指標」を作成、公開することで数値化を可能とした。

「DXというと、AIをつかって何かできないか、という話になりやすいので、そうした多くの日本の企業が直面している課題を指標として見える化して、現状を把握しやすいよう、いわゆる健康診断の項目として作った。Amazon GOは無人コンビニという捉え方が多いが、ここのビジネスモデルのポイントは、『Just Walk Out Shopping』の実現で、ビジネスのスループットを高めるためにAIを入れている。AIの活用が目標ではない。日本でも似たような実証実験が行われた際に見学をしたが、最後、レジで購入数の調整などが可能になっているもので、スループットがあがる訳ではなかった。それであれば、セルフレジでも良いわけで、なんのためにテクノロジーを入れるのか、という話になってくる。こうした現状を踏まえれば、日本は経営層にビジョンがないとか云々とか言っている場合じゃない、ということを現場から言えれば良いが、なかなかそれはできないことも理解しているので、経産省として指標化できるものを用意した。経産省としてはDXが進まないのはITや情報システム部門の問題ではなく、経営層の問題であり、それをガイドラインとして示そうと思ったのだが、それでもまだ弱いと感じたことから、指標化することで、自己診断できるようにして、気づきの環境整備をはかることで、企業に良い影響を与えることを目指した」と指標を作成した背景を説明。協力してくれる企業から、この指標結果をアンケートとして回収、自社の診断結果と全体データとの比較を可能とするベンチマークの作成を進める計画であるとする。

ちなみに、アンケート結果などで個々の企業の診断結果や個人情報は外部に公表することはないが、集まったデータを業種業界別の平均値を算出したり、協力企業、いわゆるDXに関心のある企業リスト(結果そのものは非公開)を公開したりするつもりだとのことで、そうした取り組みをしていくことで、「例え目先の数値が悪くても、これからDXの実現に向かって伸びていく企業を応援することができる。ちなみに経産省としてもやってみたが、レベル1~5まである中で、平均1.2というほぼダメな結果が出た。ただし、これは良い数字を取ることが目標ではなく、現状を認識したうえで、少しずつ変えていくという経産省の決意でもある」と、経産省もDXの活用に向けて変化を図っていくとするほか、「デジタル競争は、これからサイバーとフィジカルの領域をどのように融合させていくかが戦いの場となっていく。そこにDXの活用が価値を生み出すものとなっていくと考えている」とし、経産省でも、特にフィジカル領域におけるエッジ領域を握ることで、デジタル化やデータ活用につなげられるような政策展開を展開していき、日本が勝つことを目指していきたいとしていた。